「極み 活蟹づくしのタグ付き蟹会席」から、焼き蟹(焼き活蟹)と甲羅焼き(活蟹の甲羅焼き)

LOUNGE /

TRAVEL

2020年1月27日

「知る」は、おいしい! 界 加賀|TRAVEL

TRAVEL|界 加賀

このひと皿と出合うために、界 加賀へ(1)

あの蟹まみれの夜のことを思いだすと、ついにやけてしまいます。多少つらいことがあっても、この思い出でしばらくはやっていけるような気がします。

Photographs by OHTAKI Kaku|Text by HASEGAWA Aya|Edit by TSUCHIDA Takashi

生きててヨカッタ! 一生の思い出となる蟹づくしの宴

のっけから感じが悪くてすみませんが、みなさんは蟹をお腹いっぱい食べたことがあるでしょうか。格安の食べ放題でお目にかかるような、蟹さんじゃないですよ(あ、さらにムカつきました?)。

2019年冬のずわい蟹の解禁直後、「星野リゾート 界 加賀」(以下「界 加賀」)に、「極み 活蟹づくしのタグ付き蟹会席」(以下、「極み」)を食べに行ったのですが、これが未だ経験したことのない最高の蟹体験だったんです! というか、今後の人生においてもこれを超える蟹体験には巡り合えないと思います……。

「界 加賀」は、約1300年前に、高僧行基が発見したと伝えられる石川県の名湯・山代温泉の中心に位置します。寛永元(1624)年創業から、北大路魯山人(きたおおじ・ろさんじん)など多くの文人墨客に愛された日本旅館「白銀屋」が、2008年、星野リゾートへと経営を移行。2015年12月、「界 加賀」として、390年を超える歴史を誇る加賀伝統建築の風情はそのままに、伝統の中に現代的な文化や意匠を加え、新たなスタートを切りました。

運営が移った際、星野リゾートがコンセプトに掲げたのが、「北陸一の料理旅館」。かなり大きく出ました。料理にかける並々ならぬ情熱が伝わってきます。その「界 加賀」が、自信をもって提供している、同宿のシグニチャーとも言うべきコースが、「極み 活蟹づくしのタグ付き蟹会席」(以下、「極み」)です。この「極み」を目当てに、毎年、ずわい蟹の解禁直後に足を運ぶゲストも多いそうですよ。

「極み」コースで提供される蟹は、1人1・5杯。そのすべてにずわい蟹の活蟹を使用します。刺身、焼き蟹、蒸し蟹、鍋など、さまざまな調理法で蟹を仕立てた全8品とデザートで構成される、「極み」の名の通り、「ずわい蟹を極めちゃってくださいな」といったコースです。

まずはそのラインナップをご紹介しておきましょう。

・蟹刺身(活蟹と寒鰤のお刺身)

・焼き蟹(焼き活蟹)

・甲羅焼き(活蟹の甲羅焼き)

・揚げ物(活蟹の絹糸揚げ)

・おひたし(活蟹と野菜のおひたし)

・蒸し蟹(活蟹のしめ縄蒸し(タグ付き蟹))

・蟹すき鍋(活蟹すき鍋)

・食事(蟹雑炊、香のもの)

・甘味(「界 加賀」特製 金時のデザート)

・焼き蟹(焼き活蟹)

・甲羅焼き(活蟹の甲羅焼き)

・揚げ物(活蟹の絹糸揚げ)

・おひたし(活蟹と野菜のおひたし)

・蒸し蟹(活蟹のしめ縄蒸し(タグ付き蟹))

・蟹すき鍋(活蟹すき鍋)

・食事(蟹雑炊、香のもの)

・甘味(「界 加賀」特製 金時のデザート)

おわかりでしょうか。デザート以外、すべて蟹尽くし! 歓喜の蟹まみれです。

最初にお出ましになったのは香箱蟹(ずわい蟹の雌蟹)と寒鰤のお刺身でした。咲き誇るように盛り付けられた蟹の脚は、今宵の蟹カーニバルの幕開けにふさわしい、華麗ないでたち。蟹はとろりと濃厚な甘さで、すっかり蟹モードになっていた舌に「お待たせ!」とばかりに大胆に身を寄せてきます。旬のブリは豪快な厚切り。まっすぐな、でもやさしい甘味をたたえていました。大至急、日本酒のお代わりをお願いしまーす!

焼き蟹と甲羅焼き。長い脚が特徴のずわい蟹は、水揚げされる場所によって呼び方が変わる。能登や加賀など石川県では加能ガニ、福井県では越前蟹、山陰地方では松葉蟹、丹後半島では間人(たいざ)蟹といった感じで、さまざまな名前で出ている。

焼き蟹と甲羅焼きは、スタッフがテーブルで焼いてくれます。炭火で焼かれた蟹のパチッと音を立て始めるのと前後して、香ばしい香りが漂ってきました。絶妙な加減の蟹をスタッフが差し出してくれます。こんなに甘やかされていいのでしょうか。

水色のプラスチックプレートが「タグ」。これは、石川県内の漁港で水揚げされたことを示しています。つまり、これが最高品質の印というわけなんですよ。なぜって、岩場の多い石川県沿いの海で育った蟹は、泥が多い他の地域の蟹と違って、身が一段と引き締まっているからです。

気づけば蟹味噌もぐつぐつと煮えています。その濃厚でエレガントな甘さに身もだえし、心の中でウイニングランをしていると、「少しだけ蟹みそを残しておいていただければ、甲羅酒をお作りします」と、「神」(なんの? 蟹の?)からの提案が。よろしいに決まってます! 蟹味噌が残る甲羅に日本酒(銘柄は時期によって異なる)を注ぎ込み、軽く煮立ててくれるのですが、これがもう「くぅ~」と悶絶するしかない美味しさ。できることならバケツ1杯飲みたいです。ちなみに、この「甲羅酒」のための蟹味噌をどれだけ残すかは自分次第。悔いなくお取り計らいくださいませ。

カダイフを衣に使った揚げもの、おひたしをはさみ、ついに本日のハイライト、「蟹のしめ縄蒸し」がやって参りました。この「活蟹のしめ縄蒸し」、海水と同じ濃度の塩水にひと晩浸した縄で、生きたままの蟹をぐるぐる巻きにして蒸し上げるというダイナミックな料理。「界 加賀」の新たな名物料理とするべく、料理長が江戸時代の文献から着想を得て再現したものです。蒸し器がなかった当時、食材を湿らせた縄や和紙で食材を包み、囲炉裏で蒸しあげていたのだと言います。

なるほど、一度見たら忘れられない強烈なビジュアルですが、すみません、正直、思ったんですよ、私。「余計なことをしなくても、普通に焼いたり、蒸したりしたほうが美味しいんじゃないの?」って。──大変、失礼しました。縄を介して蒸し上げることで、旨みがぎゅっと凝縮した身はふんわり柔らかな……そして冬の荒々しい海を感じさせ、同時にエレガントな塩気をたたえていました。この複雑な味わいがなんともセクシーなんです。手を入れなくても存分に美味しい素材を、調理することでさらに引き上げる、「料理」というエンターテインメントの真髄ここにあり!

シンプルな昆布ダシでいただく「蟹すき鍋」は、蟹の甘みと旨味が強調されこれまた口福眼福。蟹さんも「いい湯だなあ」なんて感じでご満悦のようです(絶対そんなことはない!)。身もとろけるようにふんわりとしていました。〆は、「出汁を食していただきたい」というコンセプトの、蟹の旨味をたっぷりと抱いた雑炊。蟹まみれのコースのトリにふさわしい、至高の逸品です。

スタッフがこんな話をしてくれました。「冬になると何度か蟹を食べに来ていたけれど、これからは年に一度『極み』を食べることにする。そのほうがコスパも満足感も高い」とおっしゃるお客様も少なからずいらっしゃるって。

なるほどチマチマ蟹を食べるよりも、年に一度の「極み」ですか! まるっと同意です。旬の活蟹をとことん食べ尽くしたあとの、高揚感と背徳感を伴う満たされた気持ちは、これまで味わったことのないものでした。そして心とお腹が完全に満たされ、「来年もまた来よう」と決意を固めるのです。

TRAVEL|界 加賀

このひと皿と出合うために、界 加賀へ(2)

「食べる」話に終始してしまいましたが、「界 加賀」の料理には「見る」楽しみもあります。

ギャラリーに展示された北大路魯山人作の陶器。まだ無名だった30代前半の頃、北大路魯山人は、約半年間(1年という説も)、山代温泉で作陶活動に励んだ。魯山人がまだ福田大観と名乗っていた頃、九谷焼の名工・初代須田菁華と出会い、陶芸の手ほどきを受けた。

「界 加賀」のある石川県加賀市は、日本を代表する色絵陶磁器・九谷焼の発祥の地。そして、前身の「白銀屋」は北大路魯山人にもゆかりのある宿です。「器は料理の着物」と唱えた魯山人にならい、九谷焼・山中塗の食器を積極的に料理に使っています。宿に古くから伝わるものだけでなく、若手作家に依頼し、料理に合わせて作ってもらったオリジナルの器もあるそうです。

たとえば、「極み」の刺身に使われているのは、「界 加賀」として新たにスタートを切る際に作ってもらった「仏手柑(ぶっしゅかん)」をモチーフにした九谷焼。ダイナミックなお皿に盛られた蟹とブリの刺身はどこか誇らしそうにも見えました。

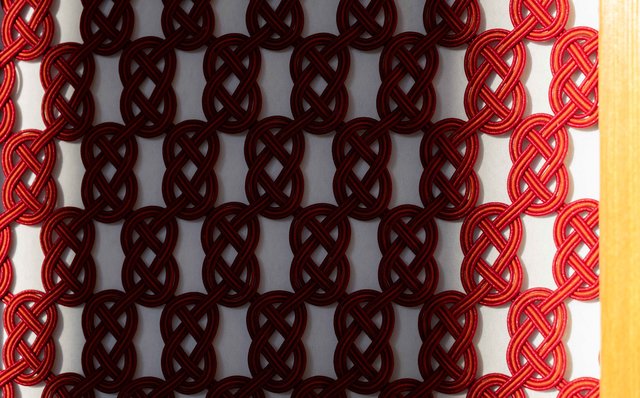

「界」ブランドは、その地域の伝統や温泉文化を尊重しながらも、現代のトラベラーにマッチした快適なおもてなしがコンセプト。ここ「界 加賀」で目を引くのは、なんといっても、「白銀屋」時代からの伝統建築をそのまま残した、細かな⽊を縦と横に組み合わせた、真っ赤な紅殻格子(べんがらごうし)の建物(伝統建築棟)です。凛としながらもどこか温かみをたたえる赤壁の伝統建築は山代温泉のランドマーク的な存在でもあります。

この伝統建築棟と、約200年前の伝統建築を修復した茶室「思惟庵(しいあん)」は、2016年に国の登録有形文化財となりました。「思惟庵」では、毎日15時から18時の間は、九谷焼の茶器で抹茶と和菓子を提供。朝7時からは、「加賀おはよーさん体操」が行われます。茶室で行われる体操で、非日常体験は旅先ならでは。心身がしゃきっと整い、「今日も美味しいものを食べるぞ!」という食いしん坊心も盛り上がります。

で、「界 加賀」は、館内も「伝統」ものの宝庫! フロントでは、結納飾りとして発展した加賀水引をアレンジしたオブジェがお出迎えしてくれました。伝統建築棟と客室棟をつなぐ渡り廊下から見える中庭には、加賀友禅の友禅流しをイメージした九谷焼タイルのモザイクが! そして客室棟1階のトラベルライブラリーでは、毎晩、加賀獅子舞をアレンジした「白銀の舞」が披露されます。

全48室ある客室はすべて、伝統工芸をあしらいながらも現代の快適性を追求した「加賀伝統工芸の間」。木目の美しい山中漆器の掛け、茶托、九谷焼のティーセット、加賀友禅をモチーフにしたベッドパネルとベッドライナーなどが誂えられ、伝統工芸でないものを探すのが難しいくらい! 加賀水引がデザインされた障子も上品な輝きを放っていました。

また山代温泉のお湯は「ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物泉」。肌をやさしくなでるような、とろんとした名湯にも、加賀の伝統文化を楽しみながら入ることができます。湯上がり処には加賀提灯が飾られ、内風呂の壁面には男湯女湯あわせて計8人の九谷焼若手作家が自由な発想でデザインした、九谷焼のアートパネルが組み込まれています。露天風呂との仕切りに金沢箔で描かれた、加賀地方の象徴である白山連峰もインパクト大ですよ。

外湯(共同浴場)にも足を延ばしてみてくださいませ。足を延ばすといっても、山代温泉の2つの外湯(総湯と古総湯)はどちらも目の前! 客室にある「湯かご」を持参すれば、古総湯には無料で入浴できます。明治時代の総湯をそのまま再現したレトロな内装は情緒たっぷりです。宿のスタッフによれば、温度が高めなので、朝に入浴して心身を目覚めさせるのがおすすめだそうですよ。

2019年4月から「界 加賀」の支配人を務めている五月女ゆりさんは、「『加賀の王道、華やか滞在』を提唱したい」と言います。

「加賀には山があり、海があり、そして、さまざまな文化があります。加賀の多彩な文化や名産をお楽しみいただきたいです」

「伝統」や「文化」という言葉は少し堅苦しい印象があるかもしれませんが、さりげなく、でも明確な意図をもって適材適所にあしらわれた伝統文化を実際に手にし、使うことは、楽しく、豊かな経験になるはずです。焼き物も愛でるだけでなく、使ってこそナンボ。もちろん、九谷焼の艶やかな「着物」で着飾った蟹さんもお待ちかねです(ちなみに2020年の春夏は、「のどぐろと鮑の会席」がいただけます)!

加賀の伝統に包まれる「加賀の王道、華やか滞在」。これって、とびきり贅沢で、刹那な「遊び」なんじゃないでしょうか。

界 加賀

住所|石川県加賀市山代温泉18-47

アクセス|JR加賀温泉駅からタクシー、路線バスで約10分

客室数|48室(チェックイン15:00、チェックアウト12:00)

料金|1泊4万4000円~( 「活蟹づくしのタグ付き蟹会席」プラン 2名1室利用時1名あたり、税別、夕朝食付)

住所|石川県加賀市山代温泉18-47

アクセス|JR加賀温泉駅からタクシー、路線バスで約10分

客室数|48室(チェックイン15:00、チェックアウト12:00)

料金|1泊4万4000円~( 「活蟹づくしのタグ付き蟹会席」プラン 2名1室利用時1名あたり、税別、夕朝食付)

問い合わせ先

界予約センター(9:00〜20:00)

Tel.0570-073-011

https://kai-ryokan.jp/kaga/