LOUNGE /

FEATURES

2019年10月29日

150年を迎えたノンヴィンテージ ブリュット|MOËT & CHANDON

SponsoredMOËT & CHANDON|モエ・エ・シャンドン

モエ・エ・シャンドンとシャンパーニュの276年(1)

シャンパーニュを代表するモエ・エ・シャンドンのアイコン、それがモエ アンペリアルだ。皇帝を意味するアンペリアルの名をもつ、このシャンパーニュが今年、その誕生から150年目を迎えた。いま、あらためて、モエ アンペリアルの意味を、モエ・エ・シャンドンの最高醸造責任者 ブノワ・ゴエズの言葉もかりて紐解いてみよう。

Text by SUZUKI Fumihiko

ノンヴィンテージのブリュットとはなにか

モエ・エ・シャンドンのモエ アンペリアルの話をするにあたって、まずあらためて、モエ アンペリアルがそうであるところの、ノンヴィンテージシャンパーニュ、そしてブリュットについておさらいしたい。

ブドウの収穫は年に一回。発泡していないワイン=スティルワインの場合、大抵は、2019年には2019年に収穫されたブドウを使ってワインを造る。厳密には100%その年に収穫したブドウでなくてもよくて、EUなら1ボトルに85%以上、アメリカでは95%以上、チリは75%以上、その年のブドウが使われていれば、ラベルに何年、と年を記載できる。この、ラベルに記載された年を、ワインではヴィンテージと呼ぶ。

シャンパーニュの場合はルールがより厳しくて、ヴィンテージを表示するには、まず、100%その年のブドウで造らないといけない。ヴィンテージシャンパーニュにはさらに、最短3年間の瓶内でのワインの熟成も義務付けられているから、ヴィンテージシャンパーニュというのは、ブドウの作柄のよい年に、その年の特徴を表現するものとして造られる特別扱いの場合が多く、生産量もシャンパーニュ全体の2割程度しかない。

ではシャンパーニュにおけるメインストリームはというと、シャンパーニュの造り手はリザーブワインといって、過去に収穫されたブドウを、ワインとして保存しているのが普通で、これをその年に収穫されたブドウとブレンドして出荷するものだ。これを、ノンヴィンテージシャンパーニュと呼ぶ。ちなみにこちらも最低15ヶ月の瓶内熟成が義務付けられている。

ワインは、変数が多い。たとえば、ブドウの収穫年が同じで、同じ村で育った、同一の品種から造ったワインだとしても、ブルゴーニュとかシャンパーニュでは、細い農道を挟んであっちとこっちで、ワインの味が全然違ったりする。例えば同じ村でも、西向きの斜面と東向きの斜面とそこに挟まれた川が流れる平野部とがあったとしたら、日の当たり方、風の吹き方、温度、湿度は違うし、土壌も違う。同じ斜面でも、下の方と上の方とでは条件が違う。川のこっちとむこうでは違う。その条件次第で、そして育てる人によっても、栽培方法は違うし、収穫後ワインにする場合に、畑のどこからどこまでを同じ条件のブドウとして扱ってグループ分けするか、それをどう醸造するか、人によって違ってくる。さらに、これら別々のワインを、ブレンドしないで商品とするか、ブレンドするのか。ブレンドした場合、何をどうブレンドするか。

シャンパーニュに話を限れば、作付面積は3万4千ヘクタール。そのたった1ヘクタールの畑のブドウだけを使ったシャンパーニュなどもある。それはかなり特殊な例だとしても、シャンパーニュには、市町村が319あって、これらをクリュと呼び、それぞれがブドウの産地として区別される。そこには格付けもあって、特級などと訳されるグラン・クリュが17、一級などと言われるプルミエ・クリュが44ある。ブドウ品種は、8つの品種の栽培が認められているけれど、基本的には、ピノ・ノワール、シャルドネ、ムニエの3つが育てられている。産地ごとに、その土地にあった、得意品種がある。これらを混ぜたり、混ぜなかったりしてシャンパーニュは造られる。そこに、リザーブワインを使うか使わないか、使うなら何をどう使うか、という選択肢も加わる。ちなみに、別物、とみなされるワインを混ぜることを英語では、ブレンドといい、フランス語ではアッサンブラージュというけれど、アッサンブラージュは英語のアッセンブリーと元を同じくする言葉。こちらのほうが構築的な意味合いが感じられて、らしい、という向きもある。

それで、シャンパーニュにはまだ、重要な変数がある。シャンパーニュを造るためには、一度、アッサンブラージュしてワインを造ったあとで、ボトリングし、このとき、糖と酵母を溶かしたワインを少し加え、王冠かコルクで栓をする。この糖と酵母が、瓶の中で、アルコール発酵をして、アルコールと炭酸ガスを出し、それがワインに溶けて、アルコール度数がちょっとあがって、発泡するワインができるのだけど、発酵を終えた酵母は澱となる。この澱は自己分解してアミノ酸を生み出すと同時に、トーストのような香ばしさをワインにあたえる。あらゆるシャンパーニュは、規定により、この澱とともに最低12カ月、澱の有無を別にして、あと3カ月、合計15カ月、ボトリングした状態で熟成させないといけない。その後、この澱を、出荷前に取り除く作業=デゴルジュマンがあって、澱を取り除いたら、ワインに糖を加えたリキュールを添加して、ボトルを再び栓で封じる。この、最後にリキュールを加えるのをドザージュというのだけれど、ここでどれだけ甘くするか、あるいは加糖をまったくしないのかを選べる。それから、澱とどれだけ接触させるのか、も味に影響を与える変数だ。ブリュット、というのは、そのシャンパーニュが1リットルあった場合、糖分量が12g以下のものを言う。その下に0から6gまでのエクストラ・ブリュットというカテゴリーがある。

これだけの変数を操って、飲んですくなくともうまいと感じるワインを造るのは、ちょっと素人にできるものではない。もちろん、シャンパーニュにはとても小規模な生産者もいて、現実問題として変数が限定されている場合もあるけれど、大手の造り手になるととにかくこの変数は膨大だ。

膨大な変数を操ることに何の価値があるのか。それは、単に飲める、美味しいと思えるシャンパーニュではなく、シャンパーニュの造り手が、これだ、と考えるシャンパーニュにより近いシャンパーニュを造れる、というところに価値がある。

モエ・エ・シャンドンとシャンパーニュの276年(2)

シャンパーニュは甘かった

現在、モエ・エ・シャンドンの生産量の約60%を占め、おそらく、単にモエ・エ・シャンドンといえば、自動的にそれを指すであろう「モエ アンペリアル」。その誕生から150年を迎えた今年、それを祝い、あらためて紹介するために、モエ・エ・シャンドンはシャンパーニュ地方エペルネのモエ・エ・シャンドンの故郷に、ジャーナリストを招待した。筆者は、そこに参加し、そして、モエ・エ・シャンドンのシャンパーニュを造る人である、最高醸造責任者 ブノワ・ゴエズに、あれこれ、話を聞いてきた。

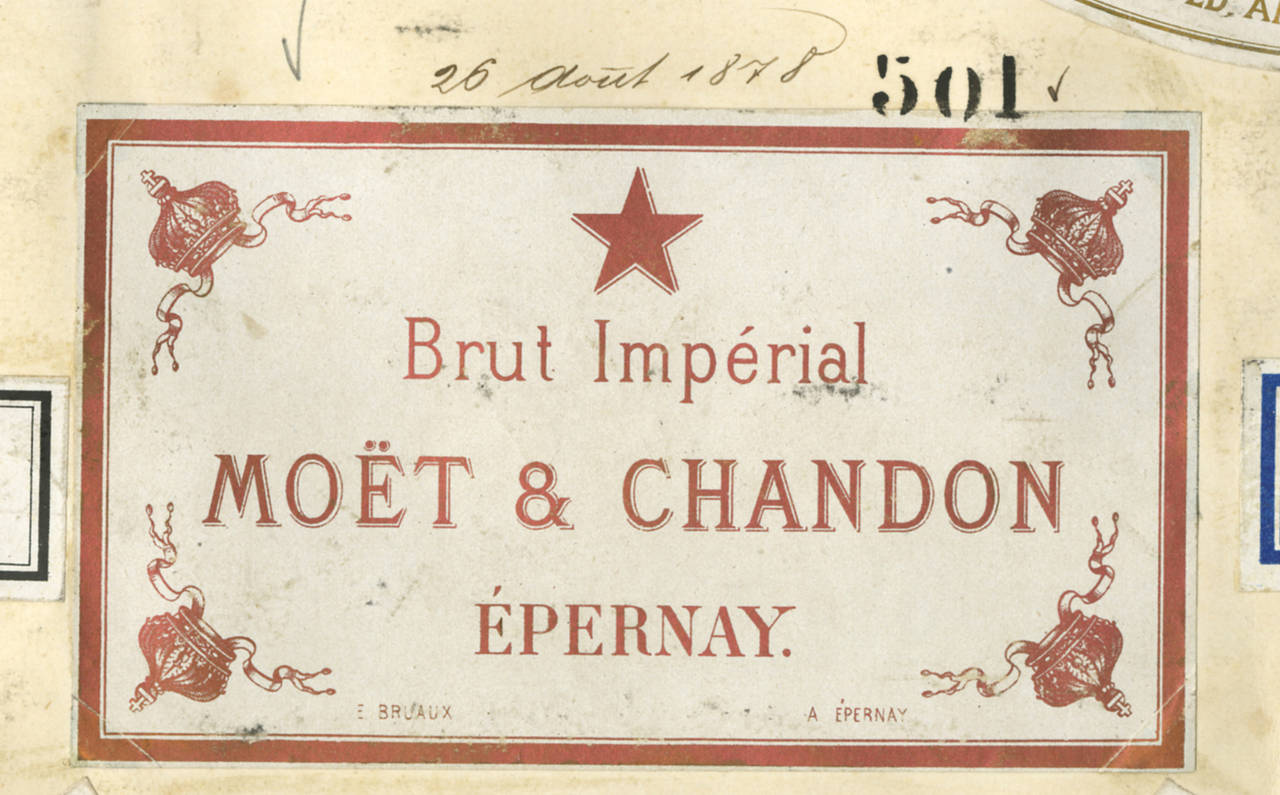

ところで、モエ アンペリアルが今年150年目を迎えたことには意味がある。モエ アンペリアルのアンペリアルとはフランス語で皇帝を意味していて、フランスで皇帝といったら、それはナポレオン・ボナパルトだ。ナポレオン・ボナパルトは1789年、フランス革命と同じ年に生まれた。前のページに書いたとおり、シャンパーニュの、そしてモエ・エ・シャンドンの愛好家であり、庇護者だった皇帝の、誕生100年目に発売したので、モエ・エ・シャンドンはこのシャンパーニュを「モエ アンペリアル」と名付けた。いや、厳密に言うと、当時は「ブリュット アンペリアル」と名付けた。

そこでワイン業界の末席を汚す筆者としては、最初のブノワ・ゴエズに聞きたい疑問は、なんでブリュットだったのか、だ。

ブノワ・ゴエズは言う。

「シャンパーニュがそもそも甘かった、という話はワイン好きならおそらく耳にしたことがあると思います。150年前、ブリュット アンペリアルが生まれたとき、ブリュットを名乗るシャンパーニュは、まだ、シャンパーニュ全体の1%にも満たなかったといいます。世界の一般的なシャンパーニュの糖分量は、もっともドライだったイギリス向けでも100g/リットルくらい。一番甘口だったロシア向けは200から250g/リットル程度。フレンチスタイルはその中間で200g/リットル前後だったようです。ブリュット アンペリアルはその時代に、100g/リットル以下の糖分量で、ブリュットを名乗りました。私は、最初のブリュット アンペリアルを飲んだわけではありませんが、いまの基準でいえば、けっこう、甘かったと思います」

ちなみに、現代のぼくたちにとって馴染み深い、炭酸入りの甘い清涼飲料水の糖分量が、だいたい100g/リットルくらいの糖分量だ。200g/リットルあたりになると、現代のぼくたちからすると、経験したことのない甘味の世界になるだろう。

ブノワ・ゴエズは続ける。

「たしかに、ブリュット アンペリアルはブリュットを名乗った最初のシャンパーニュではありません。しかし、ブリュットのディマンド、カテゴリーをつくったのは、モエ・エ・シャンドンだと私は思っています。というのは、この当時、ブリュットに定義はないのです。AOCだってないのですから」

AOCというのは原産地呼称のことで、産地名であるシャンパーニュを商品に表示するにあたって、満たさなくてはいけないルールのことだ。シャンパーニュの場合、ほぼ産地名がイコール、ワインの種類を物語るけれど、AOCは、産地偽装を防ぐだけのルールにとどまらず、先述の熟成期間やドザージュの量のなども規定し、品質の基準にもなっている。

それがない時代ということは、つまり、ブリュットがなにかを自分たちで定義したということだし、ディマンドがそちらに向かう、あるいはディマンドをそちらに向けてゆける、という経営上の判断と計画、自信があったということになる。そして、それが成功したことは、現在、モエ アンペリアルがシャンパーニュの代表となっている事実が証明しているわけだ。

革命が起きた

それから、ブノワ・ゴエズは難解なことを言うのだった。

「ドザージュを減らす旅、革命が、そのときから始まったのです」

大げさにも聞こえる。主流である甘いシャンパーニュに逆らって、添加する糖の量を減らすことは、たしかにリスキーだろう。それは徐々に減らされていったという。だから冒険的ではあったかもしれないけれど旅とは言えると思う。しかし、革命とまで言えるのか? 革命というのはもっと劇的に、古いものと別れ、別な体制に変わることをいうのでは?

それに対して、ブノワ・ゴエズの答えはこうだ。

「アンペリアルによって、一番かわったのはスピリット、使命です。モエ・エ・シャンドンの喜びのモーメントを、広く分かち合うことができるようになったのです。モエ アンペリアルはモエ・エ・シャンドンのフラッグシップで、オーセンティシティとコンテンポラリーの間にあります。歴史、建物、畑、人、スタイル。それがモエ・エ・シャンドンの遺産でありオーセンティシティです。私はそれを、伝統とはあまり言いたくありません。そう言ってしまうと、過去に縛られるように思うから。モエ・エ・シャンドンのスピリットは、再訪問、再解釈なのです」

これを解釈すると、革命は、スピリットのところで起こった。そのスピリットとは、問い直すことだ。つまり、問い直したことが革命だった。さらに、歴史、建築、畑、人、スタイルは革命を受けなかったのだから、ドザージュを問い直し、それによって、モエ・エ・シャンドンの使命に変化が訪れ、よりモエ・エ・シャンドンを分かち合えるようになった。ということになる。

話はそこからもっと具体的になる。

「私は今のシャンパーニュのほうが過去のシャンパーニュよりバランスがよいと思います。1940から50年代、ブドウの収穫は10月でした。60から70年代は9月の遅くに収穫。80から90年代は9月中旬、と徐々に早くなっていき、2000年以降、9月初旬に収穫することが4回ありましたが、熟度と酸味のバランスはより好ましくとれています。これ以上、早くなったら、青々しい酸味が出てきてしまうかもしれない。それは私が求めるものではないので問題ですが、いまのところ、温暖化も、シャンパーニュにおいては、ポジティブに捉えられるとも思っています」

「しかし、150年前はどうだったでしょう。畑での労働は馬と人、果汁は木の樽に入れて発酵させていました。その時代に、いまほど熟度や醸造、味をコントロール出来たとは思えません。テクノジーが進歩し、トラクターやステンレスタンクが使えるようになって、私達は、フレッシュで、軽やかで、繊細な表現を、より精密にできるようになったのです」

それをモエ・エ・シャンドンはやったのだ。技術が可能にした表現に挑んだ。時代はそれを歓迎し、求めた。

「オーセンティシティとコンテンポラリーの間を、モダニティと表現してもいいかもしれない」

コンセンサスと挑戦

そこで、居合わせたジャーナリストから、時代のディマンドがブリュットにあると気づいて、モエ・エ・シャンドンがそこを読み違えなかったのであれば、将来はどうなるのか、という質問が出た。

するとブノワ・ゴエズは

「例えばファッションのトレンドにおいて、5年後の流行を正確に言い当てることができるでしょうか?」

と質問をもって返答とし、こう続けた。

と質問をもって返答とし、こう続けた。

「ただし、いまドザージュ40g/リットルのシャンパーニュを造って、それが主流になるとは思えません」

しかし、「ネクター アンペリアル」のような甘口(ドザージュ45g/リットル)もモエ・エ・シャンドンにはある。

「私がモエ・エ・シャンドンの優れたところだと思うのは、それでもアンペリアルの生産量は全生産量の60%程度だというところです。いまやシャンパーニュのブリュットの生産量は、全体の90%以上なのに。伝統的甘口シャンパーニュの現代の解釈としての「ネクター」、より、私達、造り手の個性、収穫年の個性があらわれるエクストラ ブリュットの「ヴィンテージ」、氷を入れることで初めて完成する「アイス アンペリアル」と、モエ・エ・シャンドンのラインナップには多様性があるのです。そのなかでアンペリアルは、コンセンサスが問われます。お客様が求めるアンペリアルを意識しないわけにはいかないのです」

筆者はそこで、ポルシェのことを思った。ポルシェといわれたとき、ぼくたちはおそらくまっさきに911のことを思う。どの911か。いまや8世代目である。初代はもう55年も前のクルマだ。にもかかわらず、911を街で見れば、それがどの世代の911であっても、911だと思わせる。そして、水平対向6気筒エンジンをリアに搭載する、という基本的なメカニズムは、55年間、変わることがない。しかもポルシェは911だけのブランドではない。ポルシェには、いま、718があり、パナメーラがあり、マカンがあり、カイエンがある。いずれも、911とはメカニズムも形もサイズも違うけれど、ぼくたちはそれらを見て、ポルシェだ、と思う。モエ アンペリアルとはモエ・エ・シャンドンにおける911のようなものなのではないだろうか。

モエ・エ・シャンドンとシャンパーニュの276年(3)

シンプリシティの極致

ブノワ・ゴエズの話に戻ろう。

「私は2005年に現在の立場に就きました。そのときすでに、モエ アンペリアルは成功していて、私は何も変えずにそれを続けることもできたかもしれません。しかし、それをしなかった。リザーブワインをより使うようにしましたし、ドザージュは11gだったものを9gにして、この2年間は7gにしています」

若干35歳で、モエ・エ・シャンドンの最高醸造責任者という大役を担った天才は、いま、21年のキャリアのベテランだけれど、挑戦を続ける。

「ノンヴィンテージのシャンパーニュの強みは、収穫年によるブドウの品質のばらつきを抑え、コンスタントなシャンパーニュを造れることにあります。しかし、これまでお話したように、コンスタンシーとは同じ味を再現しつづけることではありません。高い品質、モエ アンペリアルから受ける感動、誰もが手に取ることができ、無理なく自然で、寛容で、そしてエレガントなスタイル。そこにモエ アンペリアルのコンスタシーはあります」

そう、先述の革命の「広く分かち合うことができる」とは、決して価格的に高すぎないこと、そして世界のどこでも手に入ること、も意味する。モエ アンペリアルは、たしかに、セレブリティたちの、成功者たちのそばにある。けれども、それは封建領主たちだけの秘められた楽しみ、憧れるばかりで手に入らないものとは違う。1869年。フランスではナポレオン三世の治世がおわり、象徴的なパリ・コミューンがおこるその前年にモエ アンペリアルは生まれ、ベル・エポックとともに育ち、戦後の経済成長期に愛された。これは、市民社会とともに誕生した、デモクラティックなシャンパーニュだ。

「5年後のトレンドを正確に言い当てることはできなくても、手元の流行だけを見ていればいいという時代でもありません。ブリュットのシャンパーニュを愛する人は、世界中にいます」

ブノワ・ゴエズはそれから「アメリカにも、カナダにも、ベルギーにも、日本にも」とそこに居合わせたジャーナリストたちの出身国を挙げ、「中国にも、アフリカにも」と翌日、この場に訪れるジャーナリストの出身国を挙げた。それから楽しそうに、

「最大限を魅了するのも、アンペリアルの使命です」と続ける。

モエ アンペリアルはたしかにその使命を全うしている。とはいえ、あらためて聞くと、どうやったら、そんなことができるのか、と思ってしまう。マスプロダクトであれば、そんなこともできるかもしれない。あるいは憧れの対象としての、超高級品であれば。しかし、たしかにモエ アンペリアルは多く造られているけれど、そこにはシャンパーニュとしては、という但し書きがつく。酒類全体でいえば、ほんのわずかな量でしかない。シャンパーニュという限られた土地、しかも、そのなかに無数の多様性をもった土地のブドウから、ブノワ・ゴエズを筆頭に、限られたエキスパートによって造られるシャンパーニュは、マスプロダクトにはなりえない。

そんな疑問が顔に出ていたのかもしれない。ブノワ・ゴエズはますます楽しそうに続ける。

「シャンパーニュのあらゆる要素をモエ アンペリアルのなかにみることができると私は思っています。ピノ・ノワールの構築性が背骨をなし、これを最初に感じるでしょう。そしてシャルドネの爽やかさ、繊細さ、後味のインパクト。相反しかねない両者をつなぐ、シャンパーニュ地方の固有品種、ムニエ。あるいは、それらが育った畑の多様性まで感じられるかもしれません。また、リザーブワインの厚み、若いブドウの軽快さ。モエ アンペリアルは最低でも2年はセラーで熟成しますから、熟成感をとらえることもできるでしょう。多様性はモエ アンペリアルのキーです」

言われてみれば、とグラスを傾けるけれど、造った人物を隣にして、その産地で飲んでいるせいか、普段より美味しい気がするものの、グラスの中の液体は、あの、モエ アンペリアルだ。まとまったひとつの総体をなしている。

「多様性はそれだけではありません。モエ アンペリアルの味を決める私のチームは、20代から60代まで、さまざまな年代、男女半々、出身国、文化的背景はさまざまです。私は、そこにも多様性を持たせています。そして、これがモエ アンペリアルだ、という決定を、チームの同意なくすることは決してないのです。モエ アンペリアルのコンセンサスです」

しかも、筆者知らなかったのだけれど、モエ アンペリアルは1年に3パターン造られるそうだ。それは、同じ年に収穫されたブドウが主調をなすといっても、最初に出荷されるボトルと、最後に出荷されるボトルの間には1年の開きがあり、その間にワインが熟成してしまい、コンスタシーを欠くからだ。

「そんなシャンパーニュはモエ・エ・シャンドンのなかで、モエ アンペリアルだけです。モエ アンペリアルは、ブリュットのシャンパーニュを愛する人のためのビスポークなのです」

なんとも不思議だ。それは考えようによっては、曖昧にピントを合わせておいて、飲む人の気の持ちようによってピントが合う、ということなのだろうか。しかし、それでは、無視した要素が雑音のように残って、気持ち次第で、そこが気になってしまうかもしれない。モエ アンペリアルから、そんなぼやけた印象を受けたことはない。筆者が考えあぐねている間に、食事の時間がきてしまい、話はそこで中断した。しかし、その後、ブノワ・ゴエズと話をするチャンスに恵まれ、あらためて、その秘密を聞いてみた。するとブノワ・ゴエズはこう言った。

「ひとことでいうなら、シンプリシティです。そして私の言うシンプリシティとは、究極の複雑さです。補足(Complement)と対照(Contrast)とで考えるのです。料理との相性を考えるときでいえば、モエ アンペリアルには、酸味、苦味、旨味、甘味があります。でも塩味はない。だから、塩味のものは合う。ワインに詳しい人はミネラリティを挙げて反論しようとしますが、よく考えてください。それは塩味ではありません」

塩とモエ アンペリアルは対照であるから、補足しあう。

「複雑にせず、過剰を退け、足すのではなく、引こうと考える。複雑なものを前にして、もっと引けるものはないかと問う。そうすることで、もうこれ以上引いたら崩れてしまう、というバランスに到達する。それが、モエ アンペリアルです」

なにかまとめの言葉を書きたい衝動にかられるけれど、おそらくそれは、避けるべき過剰というものだろう。今日は、一人、モエ アンペリアルと向き合いながら、ブノワ・ゴエズの言葉の意味を考えたい。モエ アンペリアルは、そんな楽しみ方だって、受け入れてくれるはずだ。

問い合わせ先

MHD モエ ヘネシー ディアジオ

Tel.03-5217-9906

とりわけ、ことによっては、味を分かりづらくしてしまう可能性がある加糖される糖の甘みを抑え、素材の本来の味とそこにくわえた精密な調整によって勝負する、辛口=ブリュットのノンヴィンテージは、そのシャンパーニュの造り手=シャンパーニュメゾンの顔だ。そして、モエ・エ・シャンドンにとってのそれが、今年、誕生から150年を迎えることとなった、「モエ アンペリアル」だ。