SAKE HUNDRED生駒龍史氏と、画面上に山梨銘醸 醸造責任者の北原亮庫氏。

LOUNGE /

FEATURES

2021年12月6日

SAKE HUNDRED生駒龍史 ✕ 山梨銘醸 醸造責任者 北原亮庫スペシャル対談|SAKE HUNDRED

SponsoredSAKE HUNDRED|サケハンドレッド

発泡で日本酒らしい旨みや香りが、より繊細に! そして「水」テロワールを世界にアピール

2021年10月7日、高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」はスパークリング日本酒の新製品「深星|SHINSEI」を発売した。醸造パートナーは、スパークリング日本酒のパイオニアとして知られる山梨銘醸である。今回、ブランドオーナー生駒龍史氏と山梨銘醸 醸造責任者である北原亮庫氏とのZoom対談が実現。ふたりが求めた“至高の味わい”と「深星」の存在意義を大いに語り合ってもらった。

Photographs by OHTAKI Kaku|Text by KOIZUMI Yoko|Edit by TSUCHIDA Takashi

ここからはぜひ「深星」を飲みながら、お読みください!

――最新作「深星」が注目を集めています。醸造の責任者は山梨銘醸の北原亮庫さんですね。まず当初のコンセプトからお聞かせください。

生駒(以下、敬称略) ひと言で表現するならば“食事と合わせられるスパークリング日本酒”です。世界から見れば非常にニッチな存在かもしれませんが、日本酒スパークリングは、日本酒らしい旨味や香りが泡により繊細になり、味わいが変化していく楽しみがあります。その特性が料理との相性も非常にいいと感じていました。

泡のお酒と言うと、シャンパーニュに代表されるように、いい体験をもたらしてくれるイメージがある一方で、パーティドリンクとして乾杯で終わってしまうことも多い。でもスパークリング日本酒なら、乾杯酒で終わらせないほどの潜在能力があると思ってます。

つまり、泡で彩る食中酒です。

SAKE HUNDREDブランドオーナー生駒龍史氏。「スパークリング日本酒は瓶内二次発酵という独特の技術で造られていて、添加物は一切ありません。「日本酒に泡を足しただけでしょ」なんて言う方もいますが、とんでもない! 米・水・麹のみで味わいも発泡も決まる、とにかく高い醸造技術を必要とするアイテムです。そんなすごいお酒が日本にあるんだということも、世界にアピールしたい。そんなこともあって、今回はスパークリング日本酒を造りました」

繰り返しますが、スパークリング日本酒を造るのは簡単ではありません。したがって山梨銘醸の醸造責任者である北原亮庫さんにお願いしました。

北原さんはかねてよりスパークリング日本酒の製造技術を研鑽してきた第一人者であり、品質に対して絶対的な自信と確信を持っていること。加えて職人気質でありながら、ビジネスとして冷静な視点もある“人間力”が魅力でした。

北原さんとは“いまのスパークリング日本酒の状況を俯瞰して見ると、純米大吟醸に泡が入っているだけ、というような味わいのものが多く、少し物足りないように感じている”という認識を共有しました。「SAKE HUNDRED」にラインナップするなら、より複層的で、アロマティックで、色気があり、存在感の際立った、立体的な味わいのものがいい、そんな話をさせていただきました。

山梨銘醸 醸造責任者 北原亮庫氏。30歳で醸造責任者になった時に、これまでのノウハウを一度まっさらにする大改革を実行。自分よりも歳上の先輩たちもいるなかで、決意を持って新たな酒質設計を目指し、スパークリング日本酒界で賞レースを総ナメにするまでに至った。

北原 私としては「SAKE HUNDRED」というブランドのついたスパークリング日本酒のつくり手として選んでいただけたことは、とても光栄で、嬉しいことでした。けれども、同時に責任も重大。半可な気持ちでは答えられないということは分かっていたので、相当な覚悟をもって対峙しましたし、考えに考え抜きました。

「深星」は、私がこれまでつくってきたスパークリング日本酒のなかでも、完成度が高い製品のひとつです。

生駒 日本酒には米以外に、「水」が大切だと常々考えてきました。ワインではテロワール※が重要視されますが、そうした視点で見たら、日本酒にとってのテロワールは「水」です。世界の高級酒市場と戦うなら、必ず「水」のテロワールを語らないといけないと僕は考えています。

※「土地」を意味するフランス語terreから派生。ワイン、コーヒー、茶などの品種において、生育地の地理や気候などによって発生する特徴を指す。

※「土地」を意味するフランス語terreから派生。ワイン、コーヒー、茶などの品種において、生育地の地理や気候などによって発生する特徴を指す。

日本酒は米・水・麹の3点で造られますが、この3点のうち水だけは容易に運ぶことができません。醸造所がある土地でしか得られない、最も“ローカル”でありながら、お酒の方向性を決める大きな要因です。

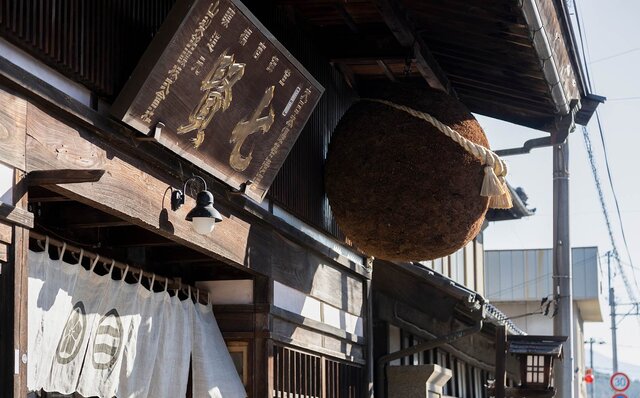

「深星」の話を持ち掛けたとき、北原さんはわれわれスタッフを水源に連れて行ってくれました。

スパークリング日本酒の第一牽引者であり、実績もある北原さんですから、きっと僕らよりもずっと前から、「水」がテロワールであることを理解され、実践されていた。すごく共感しました。

そういう「水」への信仰というような、ある種の哲学がものすごく深いんです。

北原 同じ地域で造られるものは、その土地特有の性格があります。ぶどうだけでなく、農作物は何でもそうですが、水も例外ではありません。うちの地域は甲斐駒ヶ岳の花崗岩や八ヶ岳の火山岩で覆われています。こうした岩々でろ過されれば、含有されるミネラル分も変わります。

よく「酒蔵さんのお水は美味しいですね、きれいですね」と、話されますが、その先、果たして“なぜ美味しいか、酒造りにおいてこの水はどのような特徴を生み出すのか”についてもっと深く考えるべきだと思うのです。

日本酒を造る場合、すべての工程において最も使用するのが「水」。米を洗うとき、浸けるとき、米を蒸す水蒸気だって水が不可欠です。こんなにも水が影響するのに“いい水”という認識でいつまでも留まっていては、自分たちの地域独自の美味しいお酒を造ることはできないと気づきました。

その後、水に向き合うことをテーマに掲げて、水を中心に研究を進めていくようになりました。具体的には、一般的に優良な吟醸酵母と言われている“きょうかい9号”ですが、うちの水とは相性が良くないことがわかって、使用をやめたという経緯もあります。水を中心にして改めて酒を見たとき、いろいろなことが理解できた。山梨銘醸の酒造りの特徴は、“白州の水と向き合う姿勢”です。

――おふたりが造った「深星」とはどんなお酒なのでしょう?

生駒 「深星」は透明感がありながら、複雑な味わいの多層構成を形成し、それゆえにエレガントな体験をもたらします。それはこのお酒にしかない価値。自分でも何度も確認していますが、いつも「これは美味しいっ!」って思います(笑)。

北原 「深星」を飲み、グラスを置く。そのグラスを見ながら立ち上がってくる泡を愛でる時間、飲みたいけど見ていたいという時間、それもまた「深星」にしかない価値でしょう。これまでの日本酒とはまったく違うジャンルだと考えてほしいし、「深星」の誕生によって、今後、新しい扉が開かれるのではないかと期待しています。

生駒 繊細な泡もまた「深星」の魅力ですが、これは山梨銘醸が持つ技術特徴のひとつですね。では「深星」にしかないところはどこかといえば、それは“長い余韻”です。製造過程で、余韻は短くするとおっしゃった北原さんと、もう少し引っ張りたい僕との議論があったことを覚えています。

北原 その“余韻”というキーワードを受けて「時間軸とともに、複層的に、そして泡とともに味が開いていく」という味の設計に腐心しました。

香りはまず注いだときから立ってきますが、決め手となるのは酵母です。酵母は当社の泡酒のなかでもより華やかな香りとなるように選択・ブレンドしました。

弊社のスパークリング日本酒はすべてレシピが違いますが、「深星」も、もちろん完全オリジナルレシピ。醸造方法は再醸仕込みとすることで、これが手間も時間もかかるリッチな造り方なんですが、複雑な味わいを実現しています。

あとは隠し味といいますか、リンゴの果実のような爽やかな酸を引き出しています。

生駒 山梨銘醸の商品のなかでも、ずば抜けて余韻が長いのではないか。僕はそう思ってます。香りは繊細で、時間によって、また室温によって変化していきます。これを体感するためには、ゆっくり時間をかけて味わっていただきたい。この体験時間の長さも魅力です。