LOUNGE /

FEATURES

2025年9月15日

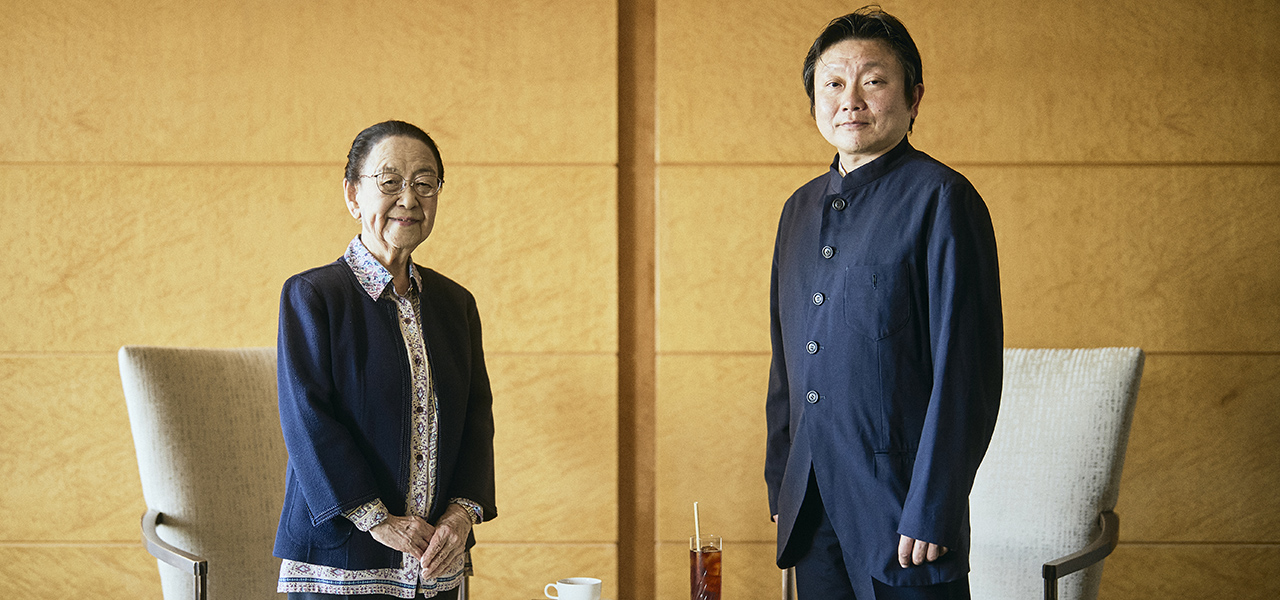

能楽の謡にある美しい日本語はどこへ往くのか

歌人・馬場あき子さん×能楽シテ方喜多流・友枝真也さん 特別対談付記②

Text by AMARI Mio Photographs by TAKAYANAGI Ken

友枝:お能はシテやツレが心情を語る部分と、地謡が場面や条件を描写する部分で構成されていますが、後者の「謡」にもお能の奥深さが表れています。

『山姥』で言うと、例えば「仏法あれば世法あり 煩悩あれば菩提あり 仏あれば衆生あり 衆生あれば山姥もあり 柳は緑 花は紅の色々」。ぜひ、韻律の美しさを味わっていただきたいですね。あらかじめ文字に起こしたものに目を通しておいていただくと、イメージが膨らみやすくなるはずです。

馬場:学校で古典をきちんと教えなくなったから、和漢混淆文がなかなか理解されないのでしょう。私は1928年の生まれですが、子どもの頃からよく美文というものを暗記させられました。おかげで謡曲の言葉がすっと頭に入ります。『隅田川』の後半部分にある「人間憂ひの花盛り 無常の嵐音添へ 生死長夜の月の影 不定の雲覆へり」なんて、すぐに覚えてしまいましたね。

戦後の日本の国語教育のあり方には疑問を感じずにいられません。それまでの日本人はヨーロッパの美しい詩に感化されて詩を作っていたのに、アメリカの簡潔で直接的な文体が広まってからは韻律の美しさが軽んじられるようになってしまいました。

友枝:今のお話を受けて、お聞きしたいことがあります。お能には見る楽しみと習う楽しみがあって、習った方が格段に見る楽しみが増えるじゃないですか。馬場さんはいずれにも熟達した稀有な存在ですが、どこから入るのが最も手っ取り早いと思いますか?

馬場:私の場合は10代の終わりに『隅田川』を見て曲見(しゃくみ)の面にただならぬ親近感を覚えたのと、先ほど話題にした「人間憂いの花盛り 無常の嵐音添い 生死長夜の月の影」の韻律にぐっと来たのとで、お金もないのにさっさと入門しちゃいました。(当時喜多流の演能をしていた染井)能楽堂までのこのこ出かけて行って「お稽古するにはどうしたらいいのでしょう?」と聞いたら、束脩とお月謝をこれだけ持ってくると弟子になれますと言われて、帰宅後すぐに蔵書を売って。短歌結社『まひる野』に入会したのも同じ頃です。当時は考えるより行動するのが当たり前だった。戦後という先の見えない時代がそうさせたのかもしれません。

友枝:短歌においては言葉選びが重要だと思いますが、SNSが日常のコミュニケーションの一部になっている今、日本語も影響を受けているのではないでしょうか。

馬場:嘆かわしいことです。スウェーデンではネット接続の年齢制限が提案されているようですが、日本では紙離れが進んでいる。文化が滅びかねません。

友枝:言葉が尊敬されなくなっていて、伝わればいいという考え方が蔓延しているような気がします。例えば、かつての手紙には、拝啓から始まって、時候の挨拶と本文が続き、敬具で〆るという流れがありましたが、今や無駄なものとして扱われてしまう。

馬場:「了解」も「りょ」で済ませるようになったし、日本語の神秘性は失われる一方ですね。朝日歌壇の選者を務めた47年の間、数えきれないほどの歌を目にしてきましたが、“歌らしい歌”が増えました。五・七・五・七・七の形式には則っているんだけど、何を歌っているのかはっきりしないような。新しい文化が流入すると言葉にも影響がありますから、仕方のないことかもしれません。

友枝:やはり、美しい日本語は滅びてしまうのでしょうか。

馬場:そうとも限りません。2024年に短歌界の新人賞にあたる角川短歌賞を受賞した渡邊新月さんは驚くほどクラシックな歌で挑んできました。能もよく見ていて、習ってもいる。現在は東京大学の大学院で中世を研究しています。今後、彼がどのような歌人になっていくのか注目したいですね。

馬場あき子(ばばあきこ)

歌人。文芸評論家。1928年生まれ。東京都出身。日本女子専門学校(現・昭和女子大学)国文科卒業後、歌誌『まひる野』に入会し、窪田章一郎に師事。1972年、夫・岩田正とともに短歌結社誌『かりん』を創刊。朝日新聞歌壇選者。2025年3月末、47年続けてきた朝日歌壇の選者を退任。日本芸術院会員。文化功労者。1947年に喜多流十五世宗家喜多実に入門。新作能を手がけ、能楽の評論活動も行う。歌集のほか、和歌・能楽・民俗学・古典関係の著作多数。

歌人。文芸評論家。1928年生まれ。東京都出身。日本女子専門学校(現・昭和女子大学)国文科卒業後、歌誌『まひる野』に入会し、窪田章一郎に師事。1972年、夫・岩田正とともに短歌結社誌『かりん』を創刊。朝日新聞歌壇選者。2025年3月末、47年続けてきた朝日歌壇の選者を退任。日本芸術院会員。文化功労者。1947年に喜多流十五世宗家喜多実に入門。新作能を手がけ、能楽の評論活動も行う。歌集のほか、和歌・能楽・民俗学・古典関係の著作多数。