LOUNGE /

FEATURES

2025年3月31日

OPENERSたちの言葉 「尖った部分を削ぎ落として、残ったものが、個性」

OPENERSたちの言葉|喜多流能楽師 友枝真也さん

知識人と呼ばれる人たちや経済の中心を担う人たちには、能を嗜む向きがある。能には脈々と受け継がれてきた独自の様式が備わっており、それを読み解くと現代に通じる普遍性が見て取れる、という。ならば、能の世界を知ることで様々な気づきが得られるのではないか――。雑誌『LEON』編集長を経て現在は『OPENERS』のクリエイティブディレクターを務める前田陽一郎が、能楽シテ方喜多流職分・友枝真也さんに話を訊いた。

Text by AMARI Mio|Photographs by TAKAYANAGI Ken|Interview by OPENERS

室町時代に観阿弥と世阿弥によって大成し、足利義満や豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に愛されてきた能は、仮面や美しい装束を纏った人物が謡と囃子に合わせて演じることで物語が展開される日本固有の伝統芸能。主役を担当するシテ方には、観世流、宝生流、金春流、金剛流、喜多流と5つの流儀があるが、肥後の加藤家、細川家のお抱え能役者の本座であった喜多流・友枝家の友枝真也さんは、自身で洩花之能を主催しながらも、五流儀の垣根を越えて能楽の伝統を現代に継承する企画『渋谷能』にも出演するなど、次世代を担う能楽師として活躍している。

3歳の時に初舞台を踏んだが大学に入り、能楽以外の世界を知りたくなったことから、卒業後は出版社で編集の職に就いた。だが、雑誌の企画を通じて幼い頃からかわいがってもらっていた歌人の馬場あき子さんと交流し、改めて自らの出自に向き合うことになる。祖父でもあり名人と評された友枝喜久夫さんの晩年に寄り添うことで、能楽と自らの生き方を見つめなおし、白州正子さんや馬場あき子さんからも背中を押される形で、能楽の世界へ戻ってくることになる。

微差こそ大差。

前田:これまでの友枝さんのご発言の中で印象に残っているのが「微差こそ大差」。能の台詞や動きはすべて決められてはいるのに、同じ演目をやったとしても評価が分かれる

友枝:能は無形文化財です。つまり、演じるそばから消え、形が残りません。よって、この程度でいいやと思えば、それでも済んでしまう。だからこそ、いかなる目標を設定するか、いかにしてモチベーションをキープするかが大事。体の動きについては自分自身との対話を怠らず、日々、稽古を重ねます。そして、せっかくならよりよい面装束で舞台を披露したい。だから、心を打たれたものに出合えたら、それを身に纏えるように努力する。もちろん物理的な限界はあるのですが、そういう小さなことの積み重ねが舞台を支えていると信じているので、少しでも可能性を感じたら諦めないようにしています。

たった一度の緊張感。

前田:能の公演がどのような流れで作り上げられているのか、一般のひとには想像し難いのではないでしょうか。芸を磨き込んだプロフェッショナルたちがひとつの舞台に集結するので念入りにリハーサルをするのかと思いきや、ほとんどなさらないそうですね。

友枝:僕らの世界ではリハーサルのことを「申合わせ」と言うのですが、やって1、2回。まったくやらないで公演に臨むこともあります。もちろん、新曲や、『道成寺』のような大曲をやる時など、申し合わせの回数が増えるケースもありますが、そもそも能の公演は一日限りですので、基本的には一発勝負です。

前田:一般的な社会では、みんなで議論を重ねながらプランを練り上げ、チームワークを向上させます。それを思うと、一人ひとりが個々に芸を磨き上げることでいいものを作り上げるという能の価値観が新鮮に映ります。

友枝:私が初舞台を踏んだのは3歳の時。その時のことはほぼ覚えていませんが。私に限らず多くのシテ方はそうだと思いますが、初めてお会いしたのがいつのことだか思い出せないほど長くお付き合いをしてきた先輩の方々が多く、おおよその気心がわかっていただいています。また、信頼関係も十分に出来上がっているので、自分が持てる集中力のすべてを本番の一回に注ぎ込めばいいのです。人間ですから舞台上で失敗することもありますが、そこはお互い様と信用して臨むんです。

習い上手。

前田:芸事に師弟関係は欠かせません。師匠の教えをすべて認めることは難しいのではないかと思いますが、友枝さんは「教え上手を待つのではない。自分自身が習い上手になる。その方がいろんなことを会得できる」とおっしゃる。

友枝:僕らは基本的に師匠を選べません。だから、師匠は弟子に全責任を負うんです。もちろん兄弟子たちの指導も受けられます。ありがたいことですが、同じことを伝えるにしても伝え方は人それぞれです。どういうつもりでそう言ってくれたのか、言葉の裏にある真意までしっかり読み解くのは教えられている側なんですね。師匠を選べない以上は、自分が教えられ上手になることを当たり前と考えなくては伸びませんよね

丸飲みでいい。

前田:では、とりあえず丸飲みする、ということですね?

友枝:私はその方が身になると思っています。自分の主観を交えてしまうと、相手の価値観がわからなくなってしまうので。自分にある程度の経験があったとしても、まずは相手の言っていることを100%信じてみる。考えた結果、相容れないことになるかもしれませんが、その思考こそが大事。

前田:「腹落ち」という言葉が蔓延しているように、現代はとかく理由が求められがちです。「丸呑みしてから考える」というスタンスはユニークですね。

友枝:極論すると、「好き嫌い」とか「良し悪し」の話になります。つまり、能の世界に限らず、一般的な会社組織でも「このひとのやっていることは好きかもしれない」とか「あのひとのやっていることはすごい。僕はやらないけど」とかいう瞬間があるのではないかと思うのですが、そこでひとは折り合いを付けながら生きていくのではないでしょうか。選択や判断基準に、良し悪しと、好き嫌いの価値観を区別してバランスよく考えることが大切なのだと思います。

個性とは隠しようのないもの。

前田:個性が尊重される時代ながら、数値化できない曖昧さの中に個性はあります。芸事においての個性はどう身につけるのでしょうか。

友枝:僕らの稽古は否定から始まります。角を取るように駄目なところを削り、その結果、残ったのが役者の個性となると考えるからです。当然、身体付きや骨格にも左右されます。個性は身につけるのではなく、どうしようもなく滲み出てしまうものなのではないでしょうか。

前田:教育の現場でも個性を伸ばすことの大切さが叫ばれています。これについてはどうお考えになりますか?

友枝:ちょっと話が脱線するかもしれませんが、能のことをお話ししますとね、いい舞台というものが必ずあるんですよ。でも、簡単に真似できないから、悩ましい。これは又聞きですが、人間国宝の笛方一噌流能楽師である故藤田大五郎先生がこんなことをおっしゃっていたそうです。「お素人のお弟子さんが真似できるところは、自分のまずいところだ。玄人の芸を経験の浅い者がおいそれと真似できるわけがないし、真似できることを真似したっていいことはない」。

佇まいは真似できない。

前田:実に含蓄があるお言葉ですね。ところで、能の美しさは動いている時だけでなく、止まった状態にも滲み出てくるものだとおっしゃいました。それが僕にはとても印象的で。

友枝:能をお素人さんに教えようとすると、みなさん、滑らかに動こうとする。能にはそういう印象があるようですが、その度に止まるところを意識するよう注意します。ほら、影を濃くしたければ、光を強くしなければいけないじゃないですか。それと似ていて、止まるところに意識を働かせると、動きの見え方も随分と変わるんですよ。僕らの世界では摺り足のことを「ハコビ(運び)」と言うのですが、名人と呼ばれる役者はおそらくハコビを美しく見せようとは思っていないのではないでしょうか。

前田:ご自身もそうですか?

友枝:いやいや、僕はその域に達していません。ただ、なるべく足の下の方に意識がいかないように心がけています。僕の伯父(人間国宝の友枝昭世)はなんでも「腰でやれ」と言いますね。例えば一点から一点へ急激に能面を向ける「面を切る」という型がありますが、その時は首ではなく腰で切れ、と。筋肉に力を入れるのは簡単なのですが、無駄な力を抜くのは思っているより難しい。なので、腰に力の源があるイメージを持つ、ということです。

前田:ビジネスの世界においても背筋がしゃんと伸びた美しい佇まいの方がいます。およそ仕事のできる方に多くいる印象なのですが、ずばり、友枝さんにとって美しい佇まいとはなんでしょう?

友枝:伯父もそうですし、そして祖父も佇まいが美しいひとでした。美しく立とうと思って立っているわけではないので、それこそ真似ができない。立ちながら何を思っているのか。壮大なことを思っているのかもしれないし、何も思っていないのかもしれない。佇まいとはそういうものではないでしょうか。日々の積み重ねから無意識に滲み出てくるもの。それが美しく見えるのでしょう。とにかく佇まいが違和感を生み出してはいけません。

ストックしたものでしか芸にはならない。

前田:最後に、能とは何かというお話を。以前、友枝さんは「能はエンターテイメントではない。もちろん、エンターテイメント性の強い曲もあるが、お寺や仏像に近い存在だと思う」とおっしゃいました。詰まるところ、意味と背景を理解していなければ楽しめない、ということですよね。本当の教養とは何かを理解する上で能は有益なのではないか、と思いました。

友枝:例えば一般的な映画と比べると、能は非常にわかりにくいでしょう。ひとによってはつまらないと思うかもしれません。では、なぜつまらないと思うのか。その一方で面白いと思うひとがいるのは、なぜなのか。そんなことを考えていくと、能を見るのは自分と向き合うことに等しいと気付かされます。見る目があるのとないのとで景色が変わる美術品に似ているかもしれません。

前田:結局、能を鑑賞する上で試されるのは自分自身なんでしょうね。能は、誰にでもわかりやすく感動を与えるエンターテイメントとは異なり、受動的ではなく能動的に楽しむもの。

友枝:芸能は嗜好の対象であると僕は思っています。感性に合う、合わないがあって当然だし、感性が鋭くたって面白くないと思うひともいる。それも正しい。

前田:感性の時代と言われます。もしくはAIの進化も含めて、もはや知識のストックは意味を失いつつあるともいわれます。ただこうしてお話しを伺っていると、能は過去数百年間に渡る伝承と、ご自身の経験を加えた膨大なストックによってでしか成立しないことを思い知ります。

友枝:舞台に必要か不必要で測るのではなく、無駄も含めて、これまでの能楽が積み上げてきたすべてを自分に取り込んでいくこと。習い上手になることも、個性も、佇まいも、すべてはどれだけ経験というストックを自身に蓄積することができたか、なんでしょうね。

冒頭でも記したように、友枝さんは能以外の世界を知りたいという興味から、一度は出版社に就職した経験をもつ。そんな経験も含めた別の視点が友枝さんの能に独自の何かを付与している。「能から何が得られるのか」を主題としたインタビューは、結果、能を楽しめるだけの経験というインテリジェンスを持ち合わせているか否かを試される機会となった。

友枝真也(ともえだしんや)

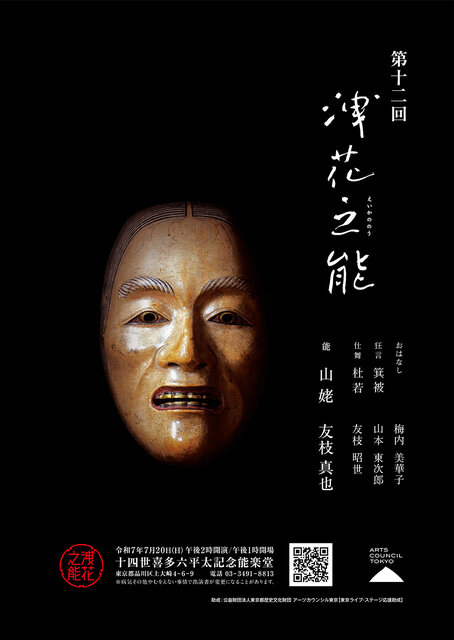

能楽シテ方喜多流職分。能楽協会会員。重要無形文化財総合指定。1969年生まれ。東京都出身。喜多流職分 故 友枝喜久夫の孫。3歳の時、仕舞『月宮殿』にて初舞台。能楽シテ方喜多流15世宗家 故 喜多実師に入門。喜多流宗家内弟子を経て、現在は伯父の友枝昭世に師事。2004年『猩々乱』、2008年『道成寺』、2011年『石橋(赤獅子)』を披く。「燦ノ会」同人。「洩花之能」主宰。2025年7月20日(日)喜多能楽堂にて第12回洩花之能『山姥』を公演予定。

https://tomoeda-kai.com/schedule-noh/6305/

能楽シテ方喜多流職分。能楽協会会員。重要無形文化財総合指定。1969年生まれ。東京都出身。喜多流職分 故 友枝喜久夫の孫。3歳の時、仕舞『月宮殿』にて初舞台。能楽シテ方喜多流15世宗家 故 喜多実師に入門。喜多流宗家内弟子を経て、現在は伯父の友枝昭世に師事。2004年『猩々乱』、2008年『道成寺』、2011年『石橋(赤獅子)』を披く。「燦ノ会」同人。「洩花之能」主宰。2025年7月20日(日)喜多能楽堂にて第12回洩花之能『山姥』を公演予定。

https://tomoeda-kai.com/schedule-noh/6305/

※『山姥』のチケット発売は2025年4月21日(月)10:00より。詳細はホームページ「友枝家の能」(https://tomoeda-kai.com/schedule-noh/6305/)、もしくは洩花之能事務局(TEL:03-3590-1802)まで。