LOUNGE /

FEATURES

2015年7月27日

連載|Missing Trace〜ロンドンの記憶と記録のあいだ〜 第2回

アーティスト・久保田沙耶がロンドンで見たもの、感じたもの

第2回「ローマで遺跡を握る」

芸術が生活に根ざした街、ロンドン。日々、あたらしい表現が生み出される「創出」の場所であるいっぽうで、いたるところに埋葬された過去の遺産を掘り出して、いまによみがえらせる「蘇生」の場所でもある。後者の行為は、たとえるなら過去から現在への伝言ゲーム。そんな時代を超えた“壮大な遊び”に心躍らない表現者がいるだろうか? 2015年4月から10月まで、修復とファインアートを学ぶために彼の地へ留学中の久保田沙耶もその魅力に惹きつけられたひとり。ロンドンの記憶と記録のあいだを漂う日々のなかで、琴線に触れたヒト・モノ・コトを綴る。

Text, Photographs & Illustrations by KUBOTA SayaEdited by TANAKA Junko (OPENERS)

そこらじゅうに遺跡がゴロゴロ

ローマの暑い日照りの道を歩いている最中、遠くに小さく「コロッセオ」(ローマ帝政期につくられた円形競技場)を見つけたときは、まるで精巧な丸い発明装置が転がっているように見えた。とっさに「eBayで売っていたら絶対に落札するな」とおもってしまった物欲まみれの自分を激しく呪う。

ロンドンの修復学校や美術館でのリサーチのなかで、たくさんの遺物を見たり描いたり触ったりしてきた。そのうちに、遺物を触るのではなく、遺跡に包まれるというのはどんな体験なのかが知りたくなった。そこでヴェネツィアビエンナーレの帰りにローマの遺跡たちをめぐることにしたのだ。

コロッセオの内部に入ってみると、骨だけ残って溶けかけている大きな機械のなかにいるようだった。岩の角が丸くなっていった年月や、それでも立ち上がりつづけてきた建築物としての強さをおもうと、大きな時間の流れを感じざるを得ない。コロッセオに来る道中、気にしていた「絶対に顔だけは日焼けしたくない」だの「喉が渇いた」だの「イタリアの石畳は足裏に響いてとにかく痛い」だの、身体的なことが一瞬、なにもかもちっぽけでどうでもよく感じるほどだった。

観光客や私自身も、まるで大きな岩に群がる小さなタンパク質たちに見える。きっと遺跡にとって、私たちの人生は本当に一瞬のできごとなのだろう。コロッセオが闘技場としての役割を果たしていた時間よりも、遺跡として扱われている時間のほうが圧倒的に長いという事実もまた驚くべきことだ。

コロッセオのすぐそばには「フォロロマーノ」という遺跡群も保存されている。そこらじゅうに遺跡がゴロゴロしていて、もはや有り難みを感じることすらできない。精巧な装飾の遺跡には、綺麗なお姉さんがどっかり座ってスマホをいじっている。もしかしたら博物館のガラスケースのなかに厳かに展示されていたかもしれないこれらも、触れるし、座れるし、なかには雨水が溜まって灰皿になっているものまである。

ふたつの遺跡は中世から近代にいたるまで、白大理石や煉瓦など、めぼしいものは建築資材としてもち去られていった時代があり、その後19世紀はじめに保存態勢が進んだといわれている。闘技場や公共広場として使われていた時代を経て、一時は建築資材としてメキメキと剥がしてもち去られ、その後「歴史的価値」を認められてから、ようやく発掘と保存がはじまった。

現在も発掘が進むなか、遺跡が灰皿や気軽な休憩椅子としても使われているという事実を目の当たりにすると、「価値」とは一体なんなのだろうと考えざるを得ない。遺跡がはじまるとき、そして遺跡が終わるときとは一体いつなのだろう。

このように、フォロロマーノもコロッセオも、自然の力で劣化していったものと人為的に破壊されたものが混在したままなのは、とてもおもしろい。ときどきこの写真の岩のように、ひとによるものか自然によるものか区別がつかない痕跡がたくさん見てとれる。人為と自然の境目なんて、どうでもいいことのようにもおもえてくるほどだ。

地球をひっくり返す

また遺跡ほど不動産でもなく、遺物ほど動産でもなく、もしかして運べてしまうのでは? という中途半端な大きさのものを見つける。これら半不動産的なものたちは一体遺跡なのだろうか、それとも遺物なのだろうか。物欲の権化である私でも、もち帰りたいかどうか悩んでしまうサイズだ。

遺跡からの帰り道、握れるサイズの遺跡のかけらをみつけたので、握ってみた。

「握る」という言葉を辞書で引いてみると、ものごとをとらえて自分のものとする、という説明がある。土地のかけらを握るということは、そのものがかつて置かれていた土地の記憶を捉えることとおなじだ。そして、そのものを握っている私自身も、じつはものなのだ。大きく捉えてみれば、私は母の胎内から移動した母のかけらでもある。

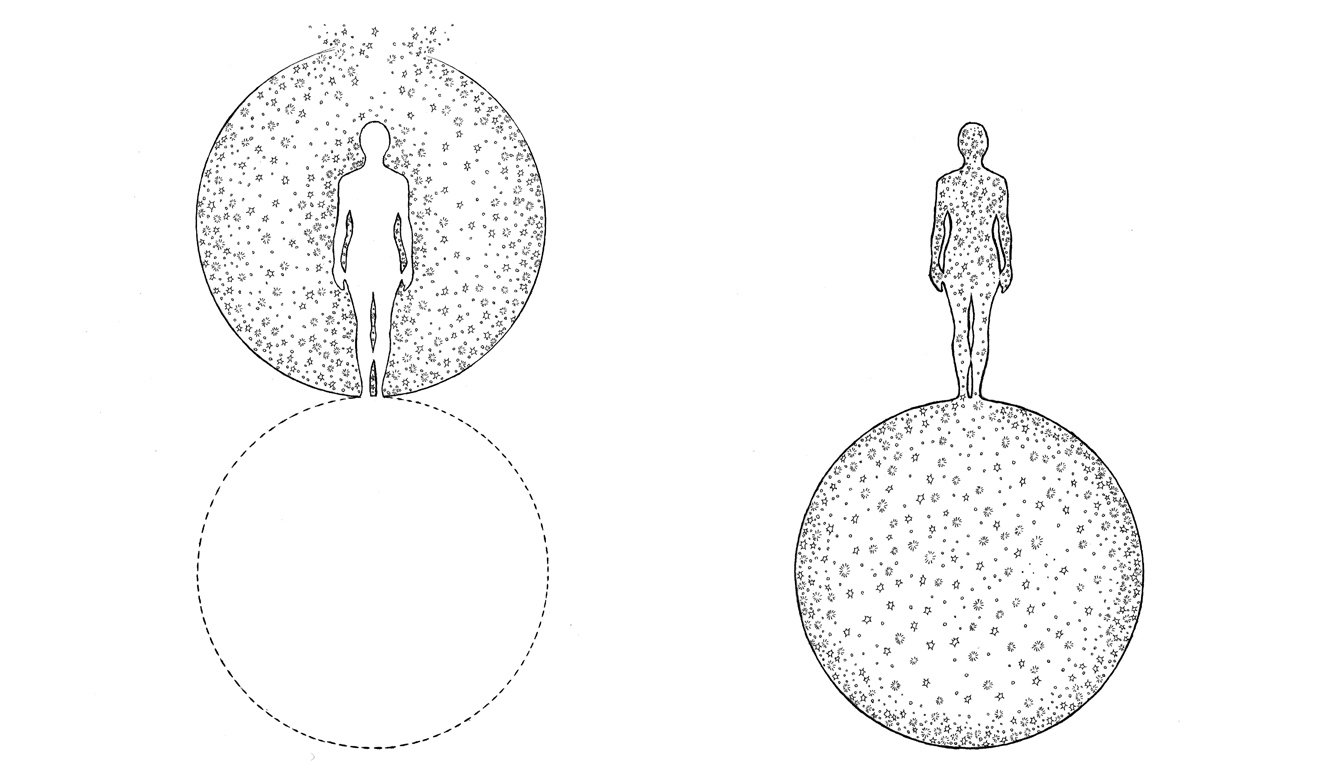

目を瞑って肌でざらついた表面を触っていると、不思議と遺跡のなかにいたときのような気持ちになれる。そこで思い出したのが、科学者ジョージ・ガモフの描いた人体裏返しの図だ。これは私が彼の図を描きなおしたものである。

人間の身体を単純化すると、口から腸までは空洞があり、まるでチクワのようだ。靴下を裏返して脱ぐように、円筒状の人体を裏返したのがこの図であり、消化管の内壁でできた空間の内部に宇宙空間が閉じ込められている。世界が人体に呑み込まれてしまうというとってもシンプルで見事なひらめきだ。

もしかしたら、遺物に触れることも、遺跡に包まれることも、ひとにとってはおなじことなのかもしれない。これは遺跡に限ったことではなく、すべての環境においていえることだ。ガモフが宇宙空間を身体に閉じ込めたように、かつて環境のなかで土地に包まれていた私が、ものを使って土地を握り返すことができるという円環関係こそが、もしかしたら、ものをつくるということなのかもしれない。

私たちはいつか、からだも世界もひっくり返ってしまうようななにかに出合えるだろうか。

久保田沙耶|KUBOTA Saya

アーティスト。1987年、茨城県生まれ。幼少期を香港ですごす。筑波大学芸術専門学群卒業。現在、東京藝術大学大学院美術研究科 博士後期課程美術専攻油画研究領域在学中。日々の何気ない光景や人との出会いによって生まれる記憶と言葉、それらを組み合わせることで生まれるあたらしいイメージやかたちを作品の重要な要素としている。焦がしたトレーシングペーパーを何層も重ね合わせた平面作品や、遺物と装飾品を接合させた立体作品、さらには独自の装置を用いたインスタレーションなど、数種類のメディアを使い分け、ときに掛け合わせることで制作をつづける。プロジェクト「漂流郵便局」(瀬戸内国際芸術祭2013)など、グループ展多数参加。

http://sayakubota.com