LOUNGE /

ART

2015年5月27日

ART|エスパス ルイ・ヴィトン東京『Monuments of Traffic』

ART|エスパス ルイ・ヴィトン東京

『Monuments of Traffic』

現在、東京は表参道のルイ・ヴィトン表参道ビル7階のアートスペース「ESPACE LOUIS VUITTON TOKYO」では、ドイツ人アーティスト トーマス・バイルレによる『Monuments of Traffic』が開催されている。会期は9月1日(日)まで。バイルレによって演出された均衡のとれた空間には、エリック・サティの『家具の音楽』がながれ、ワイパーが指揮棒を振るう。

Text by SUZUKI Fumihiko(OPENERS)

ミニマルな空間

建築、美術、音楽における“ミニマリズム”を、簡単に説明しようとするならば、それは、表現において基本的には同一の、ちいさな構成要素を繰り返して用いながらも、その繰り返しに、わずかな変化をくわえていって、ある程度の大きさをもった集団をつくりだす表現方法、とでもなるだろうか。

今回、エスパス ルイ・ヴィトン東京に展示されている、ドイツ人アーティスト トーマス・バイルレの作品群は、おおむね、ミニマリズムを基調としている。

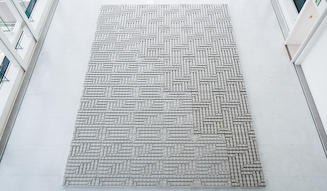

もっとも典型的なのは、『Carmageddon(カーマゲドン)』という作品。

この作品は、漢字の「三」のようなスリットが開いている灰色のボール紙を、ロの字型におったものを、複数、長方形のパネルの上にならべ、この“ロの字”がいくつもならんだパネルを一個のユニットとする。そして、今度はそのユニットを並べていって、大きな長方形のパネルのようなものをつくり、これでもって、ひとつの作品としたものだ。

ユニット内の“ロの字”のならべ方は、ユニットごとに微妙にちがっていて、また、一部の“ロの字”の上には、クルマのミニチュアが置かれている。

かくして集合した“ロの字”群を、離れた位置から眺めると、一種の織物のように、面に模様が入って見えるのだ。

空間にながれている、エリック・サティの『家具の音楽』もまた、同様にミニマルな音楽で、同一の短い音楽を繰り返しながら、曲が進行していく。

というわけでエスパス ルイ・ヴィトン東京は現在、ミニマルな空間なのだ。

intensity

ところが、壁に、モザイクのように貼られている、1970年代後半、バイルレ本人によって撮影されたという、新宿と築地の写真を見ているときに、僕らはその1枚1枚の写真の中の人物に、クルマに、建物に、おもわず見入って、そこで、おや? とおもう。

モザイク模様のような大きな全体を見ていたはずが、その全体を構成する個々の要素に注目してしまう。そのとき、僕たちは芸術家が何をいいたいのかが、すこしわかったような気になる。

この展覧会の開催にあたって(展覧会は今回、5月18日から開催されている)来日したトーマス・バイルレが、自分の作品を説明するなかで使用した、「Intensity」という単語にもヒントが隠されていたようにおもう。

このIntensityを日本語にするのに、ここでは「強度」という単語を使う。この強度は、「わたし」にとって対象となるものが、「わたし」にかける、負担のようなもの、強烈さの度合いを指す。

たとえば、僕たちは人を、日本人とか、ドイツ人とか、大きなユニットで見た場合、そのユニットを構成している、一人ひとりを問題にしない。「100人の30代日本人男性」といった場合も、その100人が千差万別であるという当然の事実を、一時的に忘れる。というよりも、忘れない限りは、そんな漠然としたくくり方で人をみることなんてできない。

バイルレは、そんな僕たちの無邪気だけれど乱暴な思考方法に問を投げかける。

目前にいて、「あなた」と認識しているときは、ひとりの36歳日本人男性の強度が、「わたし」にとって100であるにもかかわらず、「100人の30代日本人男性」といったときは、その100人が、「わたし」にとって100の強度となってはいないだろうか? だとすると、個人としては100の強度を持つはずの人が、集団に入った瞬間に、1の強度になっているのは、どうしてだろう? 100の強度の人間が、100人あつまれば、本来、強度は10,000のはずではないか? というように。

バイルレの作品は、そんな、言われてみれば当然のことを、問いなおす。

ただ、そのやり方は、とてもやさしいものだ。

ESPACE LOUIS VUITTON TOKYO|エスパス ルイ・ヴィトン東京

Monuments of Traffic(2)

日本を泳ぐ

『Carmageddon』の背後にある物語は未来。前述の“ロの字”は、その一個一個がハイウェイのような道路をあらわしていて、クルマが必要なくなり、道路がその上を通るクルマもなく放置された世界がきたら、子どもたちは、無数に残存した道路というオブジェクトを、何か不思議なものとして見るだろう、という想定だ。

同様に道路にみたてた“ロの字”を並べた作品ながら、道路であるところの“ロの字”の表面に、山の風景が描かれた作品は、『Mountains on Motorways』。『Carmageddon』のあとでは、これが、道路という人工物によって切り刻まれ、変形し、その後、道路が用をなさなくなったからといってそのまま放置されたことで、無残な姿のまま取り残された未来の自然、と見える。

では芸術家はこの作品をもって、テクノロジーを批判しているのだろうか? いや、バイルレはテクノロジーを単純に批判したりはしない。人の手で、あるいは汚され、あるいは変形しても、それでも自然は、以前と同様に価値ある自然として残りつづける、というのだ。

バイルレによれば、テクノロジーの功と罪は、おおむね功50、罪50。だから、人工物のメリットとデメリットを強く対立項とみなすのは懸命ではない。50と50の戦いでは、どうせ勝負はつかない。

1970年代後半の東京を切り取った前述の写真群では、その、対立のとらえかたがもっと展開する。

バイルレはその写真を、8月の東京に6週間滞在して撮影したという。その時のことを、バイルレは、カメラとともに、暑さも忘れて東京を“泳ぎまわった”と言う。なぜ、“泳いだ”と表現するのかを尋ねてみると、東京は人口密集地にもかかわらず、人と人とがぶつかりあわない。さも当然のように、挨拶も、合図もなく、お互いに水の流れのようになめらかに行き違っていくのが、そういう印象を生んだ、というのだ。

そして、バイルレは、「日本には、たとえば寿司屋での食事の仕方のように、個と個の交流を前提とした文化がある。電車のなかでの読書や瞑想のように、個人が自己と向き合う時間を邪魔しない文化がある。集団と個が、日本では対立するものではなく、それぞれ、尊重されてある。それは、わたしの創作の根幹をなす要素だ」とつづけた。

では、それから40年近い時を経た、現在の東京は? と最後に質問すると、こんな答えが返ってきた。

「1970年代の東京は、わたしが好きなカメラでもそうだけれど、いろいろな分野で日本が、世界の最前線に打って出た時期だったから、熱気や闘争心も激しかった。しかし、そんな時でも、日本人は、集団と個を、それぞれ尊重して暮らしていた。

今は、もう、成長していく熱気、勢いも随分落ち着いて、日本も東京も、世界で確固たる地位を築いたとおもう。だからこそ、自分たちの文化を見つめなおすことに、もっと意味が出てきたのかもしれない」

「国際的にも国内的にも、色々な問題が、これからも日本にふりかかってくることだろう。そのときに、ぶつかりあうのではなく、なめらかにMerge(融合)してゆく。そういう社会でありつづけてくれることを、わたしは期待している」

Monuments of Traffic

東京都渋谷区神宮前5-7-5 ルイ・ヴィトン表参道ビル 7F

日程|2013年5月18日(土)~9月1日(日)

時間|12:00~20:00

電話|03-5766-1094

Web|www.espacelouisvuittontokyo.com

Thomas BAYRLE|トーマス・バイルレ

1937年バルリン生まれ。フランクフルト マイン在住。織工として訓練をはじめ、その経歴が、パターン、格子にたいする根本的な芸術思索に影響を及ぼした。30年以上、フランクフルトのシュテーデル美術大学にて教鞭をとり、多くの芸術家に影響をあたえた。その作品は、ヨーロッパの多くの美術展で展示され、2013年には大規模な回顧展がWIELS現代美術センターで開催された。『ドクメンタ』(1964、1977、2012年)、『フォン・ヒア・アウス』(1984年)等のグループ展にも出展。2012年の『ドクメンタ(13)』では、アーノルト・ボーデ賞を受賞した。