DESIGN /

FEATURES

2015年3月6日

特集|OPENERS的ニッポンの若手建築家 PARTII Vol.2 中村竜治インタビュー

Vol.2 中村竜治インタビュー(1)

自立することで快適さをめざす建築

当たり前なかたちの繰り返しが、誰も見たことのない椅子になり、オブジェクトになり、そして空間になる。中村竜治氏のつくり出すものは、建築やオブジェクトがもつ規定の枠組みの内と外とを行き来しながら、その規模や概念を拡張していく。徹底的に自立することを考えることから成立するそれらの作品には、我われの、互いが関係を結びつつ自立する、未来の都市のイメージが見え隠れする。登下校の道すがら、少しずつ変わっていく家々のある風景を毎日飽きずに見ていたという幼少期から、建築という大きなスケールでものごとを考えるようになった現在まで、中村氏がとらえる風景と空間への視点にはぶれがない。

インタビュアー、まとめ=加藤孝司

建築のあった原風景

──中村さんが建築に興味をもったきっかけを教えてください。

出身は長野県の伊那市というところなのですが、小学生のころ学校の行き帰り路で、家々を見比べるのが好きでした。地元の工務店が建てたおなじような形をした家が点々と建っていて、そのほとんどが、木造の瓦屋根の家なのですが、ひとつずつ微妙に屋根の勾配や瓦の質感や鬼瓦の形や、窓の開け方などがちがっていて、そういうのを見るのが好きな子どもでした。

──通学路はどのくらいの距離だったのですか?

2キロくらいの道のりを毎日歩いていました。

──のどかな風景のなか、ほとんど家並みも景色も変わらないような道のりを、歩いて通学していたんですか。

そうですね。田んぼが広がって、そのなかに点々と家があるような、いつでもあまり変わりのない風景です。それでもときどき、その昔ながらの素朴な建物が新築されたりして、時とともに変化がありました。

──そういった、いつも見慣れた風景がときどき変わっていくのを、中村さんは、おもしろいと思って見ていたのか、あるいは、変わっちゃうんだなあ、と残念に思って見ていたのか、どちらでしたか?

おもしろいなあと思っていました。ときどき家が取り壊されたり、つくられていく過程に出くわして、それが毎日少しずつ変わっていくのを、興味深く見ていました。でも、そこにある風景全体というより、庭ぐらいまでをひとつのまとまりとして見ているような感じでした。

──でも、それが将来建築を自分の仕事としてみたいと思うまでにはそうとうな距離があると思うのですが、中村さんにとってその風景の、何が特別だったのでしょうか?

子どもって、家にも興味があるし、クルマにも興味があったりと、いろいろなものに同時に興味をもつのが普通だと思うんです。当時でいえば、まわりの友だちはスーパーカーに熱中していた時期ですが、僕はわりと「家」にしか興味がないような子どもでした。それと、これがどこまで影響したかはわかりませんが、小学校の高学年のときに、実家を建て替えるという出来事がありました。家を壊して、あたらしく建てるという過程を近くで見ていてとてもどきどきしたのを憶えています。

──それは興奮しますね。

あと、家が酒屋をやっていて、毎日お客さんとして、いろいろな職人さんたちが来ていました。店内には立ち飲みをするスペースがあって、仕事帰りに職人さんたちが一杯飲みに来るような環境でした。身近にそういうひとたちがいたのも、建築をつうじてものごとを考えるいまの職業を選んだことに、何か影響をあたえているかもしれませんね。

建築家への道

──建築を専門的に学びはじめたのは大学に進んでからですか?

そうです。大学に進むときも、将来に対してあまり疑いもなく、建築の道を選んだような気がします。

──何の迷いもなく、自分の進む道は建築だと思っていたんですね。

そこでも普通であれば、プロダクトデザインにしようか建築にしようかと、悩むこともあると思うのですが、なぜかあまり迷いはなかったですね。

──当時、尊敬する建築家はいましたか?

当時は建築家の存在を知りませんでした。建築家といっても設計士くらいの感じで思っていました。なので、その後建築を学ぶうちに建築家という存在がいて、形はもちろん、思想的に強い考え方をもって建築にむかっていると知ったときは、少し驚きました。でも自然なことのようにも思えました。

──大学を出て、最初に建築家の青木 淳さんの設計事務所に入られたそうですが、何かきっかけがあったのですか?

当時、いまでも友人の永山祐子さんが担当されていた物件で、青木さんの「L」という、コンクリートでできた住宅がありました。それを永山さんに見せてもらって、興味をもったというのがきっかけとしてありました。住宅に出てくる形と住宅に出てこない形が、なんとも言いがたい感じで混じり合っていて、どちらにもうまく焦点が合わない感じだったのを覚えています。それとその住宅にかんする説明で、「いたれりつくせりでないこと」という青木さんの文章が建築雑誌に掲載されていて、それにも興味をもちました。それが青木さんのもとで働かせていただく大きなきっかけになりました。

──その文章のどんなところに興味をもったのですか?

ひとの行為をあまり先まわりして設計してしまうと窮屈な家になってしまう、というようなことが書いてありました。住宅とは少しちがった形をしていながら住宅としての気持ちよさをもっていたのですが、その気持ちよさの理由が、新鮮な視点とわかりやすい言葉で表現されていました。

Vol.2 中村竜治インタビュー(2)

形をきっかけに生まれる、あたらしいかたち

──独立されて一番はじめに手がけたお仕事を教えてください。

「へちま」という椅子ですが、空間としての仕事は、眼鏡屋さんの内装です。

──中村さんがこれまで手がけられてきた椅子やインテリアの仕事を拝見しても、あるおなじパターンの繰り返し、みたいなものに強烈な執着のようなものを感じるのですが、何か意識していることはあったのですか?

いろいろありますが、たとえば、物は大きくなると部品の集合でつくらざるを得ないという問題や、逆に単体では難しいことも細分化すれば可能になるという考え方など、単体であることと集合であることのあいだの関係というのはとてもおもしろいと思っています。多くのひとがそうかもしれませんが、僕は合板の、薄い板を繊維方向を変えながら重ねて一枚の反りにくい板をつくるという考え方がとても好きなのですが、以前、その延長線上にある成形合板の考え方にすっかりやられてしまったことがありました。

家具などをつくるときに曲面をつくる成形合板という技術があるのですが、僕はそれを最初、平らな合板を何か特殊な薬品や機械を使って無理矢理曲げて、曲面をつくっているのだとばかり思っていたんですね。でもあとから、それは、合板をむりやり曲げているのではなく、曲げた状態で単板どうしを接着し合板をつくっているので、内側と外側の板の長さのちがいによって形状が保持される原理だと知りました。木が折れずに簡単に曲げられる厚みまで薄くしておいて、再び曲げられない厚みまでもどすという考え方といい、曲げたときに内側と外側の長さのちがいを利用する考え方といい、曲面をどうやってつくるかという問題に対してとても単純で素朴な回答にすっかりやられてしまいました。この考え方にはいまでもどこかで影響を受けていると思います。

「へちま」という椅子

その後、天童木工の成形合板をテーマにした家具の実施コンペがあり、成形合板の波板を使った椅子を考えました。それが「へちま」という椅子です。そのときは実現できなかったのですが、「代官山インスタレーション」という実施コンペで実現することができました。木製の型をつくり、薄い単板を買い、自分で波板状の合板をつくりました。

いまのへちまの椅子は紙を使っているのですが、最初のプロトタイプでは、木を使っていました。波板を重ねてつくる椅子なのですが、波板のくり抜き方でいろいろな形ができるというものです。波板の積層が軽さや柔らかさや透明性などいろいろな可能性を生み出すという、合板から着想を得た考え方です。でも強度が足りなくて、展示中に壊れてしまいました。

だいぶ経って、「JIN’s」という眼鏡屋さんで紙を使った空間を手がけたのですが、壁にピンナップされた紙が反ってきたところに眼鏡を置くというもので、それに使う硬い紙を探していて、そこで通常より腰のある強い紙と出会いました。それを椅子に使ってみたら、木に比べて粘りがあり折れにくいという紙の特性が活かされ、座れる強度をもつ椅子をつくることができました。

──では、中村さんの作品として特徴的な紙の椅子は、実際に使用可能な強度がある作品なんですね。

そうです。

──素材との出会いがあって、表現が広がっていったり、それまでイメージだったものが具現されていったと。お話をうかがっていて中村さんと紙との出会いは大きかったとうかがえます。

一見するだけで複雑な構造をしているこれらの椅子は、工場にもっていっても簡単につくれるものではないですよね? 既成にはないシステムでつくられていることを想像しますが、プログラムを一緒に開発したのですか?

そうなんです。素材をどうするかや、ジョイント部分をどうするか検討するのとおなじくらい、図面化するのは結構大変な作業でした。

──図面化する作業も中村さんが手がけられたのですか?

はい。頭のなかでは完成しているのですが、立体化には3Dソフトが必要で、ソフトを勉強するところからはじめました。パソコンのなかでまず形をつくり、それを分解し製作のための図面をつくっていくのですが、形をつくること自体もちろん大変なのですが、図面化がまた大変でした。曲面をあらかじめ細い短冊状に細分化しておいて、それを一枚一枚回転させて平面に展開していくのですが、すごくアナログ的な手間のかかる作業で、コンピューターを使っているとはとても思えない感じでした。でも同時に、ここでも単体と集合の関係が浮かび上がってきて、細分化することで可能になっていく何かを感じ、とてもおもしろい体験でした。

──ラピッドプロトタイピング(試作品あるいは実物を短期間で作成する技術の一種)みたいな技術もあると思うのですが。

当時からラピットプロトタイピングの技術も知っていて、そっちに舵をきることもできたのですが、波板という形をきっかけに生み出される形や思考の発展にとても魅力を感じ、波板という素材から出発するというコンセプトは変えることはありませんでした。ある形をどうやって工夫してつくるかというところにおもしろさを感じていたのかもしれません。

トラス状のものをつくろうとすると、フレームが集まるジョイントをどうしようかという問題が生まれますが、波板を使うと比較的楽にトラス状のものがつくれるといったようなことに興味をもっていました。また、安い成形合板の波板が量産品として流通していて、それを使って皆がいろいろな家具をつくるといったことも想像していました。もちろん、ラピットプロトタイピングという技術にも興味をもっていたので、のちに「虫かご」をつくるときにこの技術を使っています。

Vol.2 中村竜治インタビュー(3)

さまざまなスケールをあつかうこと

──昨年2010年は、これまで中村さんが考えてこられたものが、建築に近いスケールで発展していった年だったと思うのですが。

スケールが大きくなっていったときに、それをどうつくっていくかというのは、建築のおもしろいところだと思っています。たとえば、コップみたいな小さなものであれば、一体的に形をつくることは比較的容易にできますが、それが大きなスケールになっていくと、部品で組み上げていくことになります。家具ぐらいのレベルでも部品の集合になることが多いですが、建築となると広い面をどうやって埋め尽くすのかという建築特有の問題が生じてきます。床であれば、フローリング。屋根であれば、瓦のようなもの、壁であればタイルのようなものなど、ある大きさのものを寄せ集めて面をつくらざるを得ません。

それは、普通に考えると欠点です。コップはガラスで一体的につくるから水が漏れないのであって、それをわざわざあるものの集合体でつくる必然性はありません。屋根も雨が漏るので、できれば一体的につくりたいところですが、それができないのが建築です。そのようにジョイントができるということを後ろ向きに捉えることもできますが、それはそもそも建築の本来の姿であると捉えると、建築ならではの形として魅力的に見えてくるのではないかと思っています。

たとえば、ビルのタイルも何万枚でできているのだろうかとか、フローリングなどはとくに見慣れていて、それが何千枚もの木材の組み合わせでできていることを、誰も気にしたりはしません。それを別の分野で想像してみると、たとえば、アートで建築に近い大きさや量のものを実現しようとすると結構難しい。でも街はそういったものがあたりまえのように存在しています。そう考えると、建築では考えられないようなことが普通に起こっている。それがおもしろいなと思います。

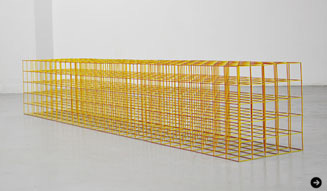

国立近代美術館での「とうもろこし畑」(「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」東京国立近代美術館)では、美術館の空間に三角形の大きなボリュームをつくりました。単体ではつくれない大きさなので、素材を組み合わせてつくることになります。それを紙の棒でつくっていったら何が起こるのかということに興味がありました。

実際にあらわれるとわかること

──おなじものの連続によって見えてくるものは、想像することはできても、実際にそれをつくるとなると、どの大きさで、どんな強度でと、さまざまな課題がでてくると思います。それはどのように設定していったのでしょうか。

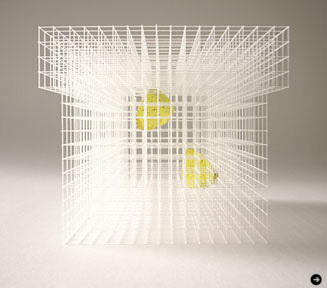

「とうもろこし畑」では素材の紙を最初に決め、それが自立可能な最小限の構造を実物をつくって実験を重ねながら決めていきました。「カラフル」の場合も、最初に3ミリ厚のダンボールという素材があたえられて、それをもとに構造的にサイズなどを決めています。「とうもろこし畑」に比べてはるかに小さいのですが、それでもそれなりの構造が必要になります。ダンボールの強度でつくれる断面の最小サイズやフレームの最大ピッチなどを探しました。

誰でも思い浮かぶ四角のグリッドが目の前に実際にあらわれると、いろいろなことがわかってきます。とくにフレームのもつ面の多さに驚かされます。その面にひとつひとつ色をつけていくことで、グリッドの特徴を浮かび上がらせようとしています。おなじ方向を向く面におなじ色を塗ることで、角度によって全体の色が変化するということをやっています。

色をつけることで、それだけでは単調なグリッドというかたちが、複数の面をもっていることを浮かび上がらせるきっかけになります。フレーム自体の数もものすごい量があるのですが、それが面となると、その数倍という数になります。いざその面を色分けしていこうとなると大変なことになります。グリッドとひとことでいってもそういう多様なことが起こっていることを、ここでは表現できればと思いました。

──色というアプローチは以前から考えていたことだったのですか?

いや。あまり考えたことはありませんでした。まったく考えないわけではないですが、どう扱ったらいいのかわからないといった感じでした。

同一化と分類の効果

──「カラフル」以前の中村さんの作品を考えると、貴重な試みになりましたね。

そうですね。「カラフル」(「建築家の色とかたち」TURNER GALLERY、企画 SHA-ken)の場合は、展覧会のテーマが色と形の関係だったので、はじめて色というものについてたくさん考えたと思います。たどり着いたのは、あたりまえかもしれませんが、色は認識に対する強い効果をもっているということです。たくさんの効果をもっていると思いますが、とくによく知られているふたつの効果に注目しました。それは、同一化と、分類の効果です。

形のちがったものでもおなじ色を塗ればおなじものとして認識されるし、形のおなじものでもちがう色を塗ればちがうものとして認識されるというものです。このふたつの効果を利用して、グリッドのもつ特徴を浮かび上がらせようとしました。色と形が交わるとおもしろい効果が生まれることを体験できました。なので、色単体で見るというよりも、関係で見るとおもしろいと思います。「カラフル」をやってみて、隣り合うものどうし、建築でいえば素材どうしや、ディテールどうしや、空間どうしの関係をどうつくり出すかということがおもしろいかな、とあらためて思いました。

──色にかかわらずグリッドにしても、そこで考えられた関係性のようなものは、建築や空間にどのように反映されてくると思いますか?

具体的にははっきりとは言えないのですが、大きな可能性があると思います。単体で考えていたときには、つまらなかったものが、ほかのものとの関係で考えるととたんにおもしろく思えてくるのは、すべての物に価値があるということです。巨大な建築は、部品の集合ででしか存在できないということをさっき言ったと思うのですが、たとえば、構造的にここにはちょっとじゃまな柱がついちゃうなと思っても、建物全体を構成するほかのたくさんの要素との関係では、何かいいものに反転する可能性をもっているかもしれないということです。

Vol.2 中村竜治インタビュー(4)

震災以後の、自立した建築をめざして

──現在進行中のプロジェクトを教えてください。

京都で住宅の改装の計画をしています。京都というと伝統的な町家を思い浮かべるかもしれませんが、築25年くらいのどこにでもありそうな戸建ての住宅です。小さくてかわいい家で、施主も気に入っているようで、少しずつ手を入れながら快適そうに住んでいました。しかし、地震の揺れが心配だということと、設備が古くなってきたということで、今回全体的に手を入れることになりました。途中何度かなおしが入っているので、ひとつの家のなかに異なる設計が重なったり、並列して存在していたりして、少し混沌とした状態です。

伝統的な町家のように、古いものは古いものとして存在していれば、それを背景として手をくわえやすいのですが、そういった安定した背景や構造がないなかで何かをやるのは、なかなか難しいことです。もちろんキレイに変えることは、容易にできるかもしれませんが、改装とはいったいどういうことなのか、新築にはない可能性とは何なのかをちゃんと考えたいと思っています。なので、なかなか進んでいません。

──建築とは少しちがうのですが、都市にしても、街にしても、まったくの手つかずという場所、オーセンティックな場所性みたいなものはないじゃないですか? いまうかがったようなお話は、どんな場所でも、それに向き合うための考え方としては繋がっているのかな、と思いました。

そうですね。たしかに。

──都市のなかにスカイツリーのような大きなスケールのものが突然建っても、都市はそれを許容している、ということにとても興味があります。

スカイツリーを見るとき、みんな電波塔としては見ていなくて、とても高い塔、つまり純粋な構築物として見ていると思います。そしてそれが皆に元気や希望をあたえているような気がします。スカイツリーから電波塔という機能を奪いさると、普通は意味のないものになるはずなのですが、そうでもなさそうだなと思いました。そこに建築の魅力というか、力があることに気づかされました。

──それを許容する都市についてはどうですか?

都市は難しいのですが、都市そのものをリノベーションの延長として考えることもできるかもしれません。スカイツリーにしても、一見町並みを無視して暴力的に建っているようにみえるけれど、東京というインテリア空間に、すこし背の高い照明を置いた、というふうに見ることも可能です。それによって街に魅力をあたえることがあると思います。

そうやって街のなかに少しずつ何かが置かれていく。それがおもしろかったりつまらなかったりする。そういったことがただあるだけで、一人ひとりの建築家はただ造っていくしかありません。そのひとつひとつの集合が街だと、そうやって考えていくしかないと思っています。

そうしてできたバラバラな街に、ある視点をあたえる写真家があらわれて、突如それらが新鮮なまとまりに見えたり、おもしろい建築家があらわれて、それらをつないでみせたりする。それでいいのではないかと思います。これだけ物があると偶然の組み合わせが生み出すおもしろさもばかになりませんし。

住むこと、暮らすことの価値

──震災以後、考えていることがありましたら教えてください。というのも、3・11以後、都市、非都市にかかわらず、住むこと暮らすことの価値観が揺らいでしまったように思うからです。

都市でいえば、これまでは湾岸の超高層ビルの最上階に住むことがステイタスだと思われていましたが、液状化や津波の問題でその価値はすこし揺らいでしまった。あるいは、震災と同時に起こった原発の問題で、土地をもつことの価値さえも揺らぎはじめているように思います。

きっかけは小さなことなのですが、さっき話した京都の改装の打ち合わせのときに、施主にキッチンには食器洗浄機をつけますか、と質問をしたことがありました。それはちょうど今回の震災にさいして、電気や水道が問題になっていたころです。もともとエアコンもあまり使わないしテレビも見ないという家族なのですが、電気を使う設備はあまり増やしたくないという答えがかえってきました。自分たちの知らないところでつくられたものに頼って生活することに違和感があるようで、できればエネルギーも自給自足で暮らしたいという思いがあるようでした。それは、とりたててあたらしい価値観ではないけれども、震災前とは、どこか聞こえ方がちがうような気がしました。

──高気密・高断熱、セキュリティの確保にしても、都市には隙間があまりなくて、風のとおりひとつとっても滞っているように感じるときがありますね。

以前は、ナチュラリストのようなある特定のひとだけのものと思っていたけれど、家に屋根が必要であるのとおなじようにあたりまえの価値観になるのではないかと感じ、そんな考えのもとに建築をつくっていくのも、あるかなと本気で思えるほど、施主の言葉は何かちがって聞こえました。

しかし、そのようにエネルギーも自給自足しようとすると、家にソーラーパネルなど大量の設備が必要になってきます。家電のない素朴な生活をしたいと思っているのに家自体が家電のようになってしまいます。街も電気店のなかのようになってしまいます。それは建築にとっても街にとってもよくないことは容易に想像がつくと思います。

そのためのかたちというのはどういうものなのかは、まだわからないのですが、一軒一軒がエネルギーや食料において、できるかぎり自立している。そうすると既成のインフラに依存した家と自立した家というのも、おのずと見た目からしてちがってくるはずです。町並全体も根本からがらっと変わると思います。いまのままだと、さっきお話したような、配管や配線だらけの家電や設備のような建築しか想像できません。ただそれは想像力が足りないだけで、もっとちがったありかたがあるのではないかと思っています。

──家を新築したり、リノベーションをするといったときに、これまではエネルギーを外部に依存することしか選択肢はなかったけれど、これからはエネルギーひとつとっても、これまでとは、まったくちがう選択肢が浮かび上がってくる可能性が高いですね。

たとえば、オランダにある風車小屋のような、牧歌的ともいえる建築のモデルが日本でもできたらいいなと想像することもあります。すごく高い技術に支えられていながら、朴訥(ぼくとつ)とした建築。むしろ技術が高ければ高いほど建築が朴訥になっていくような、技術。そんな技術に期待しています。できれば建築がもつ特性のなかからそういった技術が生まれればと思っています。

いまの状態っていうのは家電ひとつ使用するにしても、配線だらけになってしまう状況で、たとえがいいかわかりませんが、無線LANにしても、コードレスにしても、自立することで快適さをとりもどすというか、そういうことが建築でも可能なのではないかと思っています。これまでは、配線が増えることで快適さが増えてきたけど、これからは、配線が消えることで快適さが増えていくこともあるんじゃないかと。

──3・11以後、建築をめぐる状況に根本的な方向転換がせまられているのは、まちがいがなさそうですね。今日はどうもありがとうございました。

(2011年6月25日、中目黒の中村竜治建築設計事務所にて)

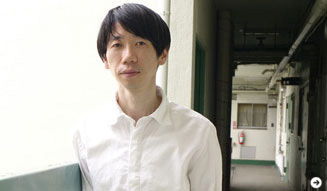

中村竜治|NAKAMURA Ryuji

1972年 長野生まれ

1999年 東京藝術大学大学院修了

2000年~2003年 青木 淳建築計画事務所勤務

2004年 中村竜治建築設計事務所設立

http://www.ryujinakamura.com