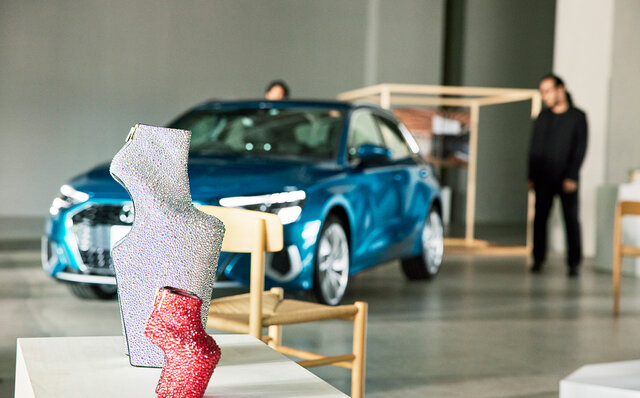

新型 Audi A3を囲む3名。クリエイターならではの視点で、デザインのディテールを見つめていく。

CAR /

FEATURES

2021年6月30日

3人のクリエイターが語る、新型 Audi A3から見えてきたデザインの未来|PR:Audi

Presented by AUDIAudi A3 Sportback|アウディA3スポーツバック

3人のクリエイターが語る、新型 Audi A3から見えてきたデザインの未来

クルマの魅力は一口には語れないものだ。特にデザインという視点はやはり奥深く、見るアングルや深さでその映え方がまるで変わってくる。8年ぶりのフルモデルチェンジとなった 新型 Audi A3。落ち着いた佇まいの中に、アウディのデザイン哲学が細部にまで宿るその最新のAudi A3 のもとに集結したのは、アーティストの舘鼻則孝氏、建築家の岡野道子氏、そしてプロダクトデザイナーの横関亮太氏の3名。アウディの最新のデザイン言語が凝縮された新型 Audi A3を通して、 互いの考えや哲学を語り合う今回のスペシャルトークセッションでは、A3をインスピレーションにして持ち寄ったアイデアスケッチも披露。 異なるフィールドで活躍する彼らの目に、そのデザインはどう映るのか。そして、彼らが語るデザインの未来とは。

Text by OPENERS編集部

「良い部分を残しつつ、小さな革新が随所に存在する」。横関氏が思わず唸った新型 Audi A3のデザイン

「体験がどうあるべきか、そこから逆算してプロダクトをデザインする。そうして出来上がったものこそが美しさを伴っているのだと僕は考えています。」と自身のデザインスタイルを語るのは、家電から生活雑貨まで、幅広いプロダクトのデザインを手がける横関氏。

「進化」とひとくちに言ってもさまざまな進化の仕方がある。プロダクトデザイナーとしての彼の目は、今回の新型 Audi A3の新たなデザインに、表面的ではなく、より本質的な進化を見たようだ。「これまでのアウディのデザインと比較して、全てを一から作り直すのではなく、良い部分を残しつつも各所で小さな革新を起こすことで、全体としてバランスよく進化している。単に進化するのではなく、どう進化すべきなのかを指し示すことができるのが、デザインにできることのひとつ。今回の新型 Audi A3にはデザインが持つ本質的な力が感じられ、自分自身の仕事のヒントにもなりました。」と嬉しそうに語る。

「進化ってじつは人間の本能に近いもの。でないと、こんなにもあらゆるものを常に良くしたり、新しくしたりすることはできない。」と語る横関氏は、自身が担うであろうこれからのデザインのありかたについて次のような考えを示した。「デザインにできることのひとつは、どう前に進むべきかという道を示すこと。進み方は5年10年先を見据えたじっくりとしたものでも良い。アウディはそのなかで、一つの進化の見本を見せてくれていると感じます。」

異なるフィールドのクリエイターとの今回のトークセッションが、彼のモノづくりへの意欲をさらに大きく強くしたことは間違いないだろう。

「自分だけの聖域が失われていく時代だからこそ。」アーティスト舘鼻氏が見つめるモビリティの新しい価値

新型 Audi A3が停まったトーク会場で一際目を引いたのは、舘鼻氏の作品たちだ。レディー・ガガが愛用したことで知られるヒールレスシューズをはじめ、彼のアートには伝統工芸ならではの佇まいと現代アートの持つテーマ性の両方が感じられる。

「たとえばお店でモノを見たとき、それがどんな背景で、どう作られたかがもっと可視化されたらいいのに、と感じることが少なくない。この新型 Audi A3もいろんな専門分野の作り手が関わっている。そういうストーリーが伝わることで、物やデザインの見え方はもっと変わっていくのではないか。」と語る舘鼻氏は、さまざまな技術を継ぐ職人たちを巻き込みながら制作することも多いという。

美しさか、それとも機能性か。モビリティのデザインにおいても、長らく議論されてきた問いに対して「アートはある意味、美しいということ自体が機能として求められているものだったりする。それはアートの面白いところのひとつ。」とアーティストならではの鋭い視点で自身の考えを語る舘鼻氏。

「使いやすさ」がよりシビアに求められるプロダクトデザイナー、そして空間を手掛ける建築家とは全く違うアングルからの考えに、ほかの二人が思わず驚きながら頷く瞬間も。トークセッションは次第にスケールが膨らみ、テーマはモビリティの未来へ。

舘鼻氏は自身の考えを「個人的な思い」と断りながらも「これからはどこでもオンラインでつながり、境界線がなくなっていく時代。自分だけの聖域がどんどん奪われていく時代になると、クルマというものは、単なる移動のツールとしてだけでなく、より独立したプライベート空間としてひときわ高い価値を持っていくのではないか。」とモビリティの未来を思い描いていた。

機能性や快適性だけではなく、そこに在ることで生まれる自分と向き合う時間、その創出こそが、彼のモノづくりの根底にあるテーマなのかもしれない。

「デザインのプロセスに使い手を巻き込むこと。」岡野氏が語る、モノづくりに求められるこれからのスタイルとは

コミュニティとのつながりを大切にする建築家の岡野氏は、自身のこれまでの家づくりの経験を通して、新しい時代のモノづくりについて語る。「たとえば一緒に壁を塗る。床材のタイル張りを一緒に手伝ってもらう。それだけで、単に与えられたものを使うという使い手としての意識が少し変わり、これは私の作った家だと愛着を持ってもらえるケースが多いんです。」作り手と使い手という一方的なコミュニケーションではなく、一緒につくるというスタンスが少しでもあるだけで、作り方も、その後の使われ方にも大きな変化があるという。

「これからの時代は、そのデザインするプロセスに人を巻きこんで、いっしょにものごとを作っていく。そんなモノづくりが求められていくのでは」という彼女の言葉に、横関、館鼻の両氏も納得の表情を浮かべていた。

新型 Audi A3の最新のテクノロジーとドライバーを中心に設計されたデザインの融合を実際に肌で感じた3人は、さらに、デザインという概念の「進化」について語り合う。新型 Audi A3について、ヒキで見てもヨリで見てもデザイン的な魅力があると、そのスポーティなフォルムの進化にすっかり惚れこんだ様子の横関氏。

その様子を見て、岡野氏は「進化って、数字だけでは表現できない。その奥にアイデアや、機能に裏づけされた工夫があるからこそのもの。」と、デザインの進化について自身の考えを述べた。

「まさにクルマは動く居住空間。見た目やフォルムの印象とともに、その中の空間をどう形作るかということはクルマも建築も同じで、とても共感できます。」と話し、自身の手掛ける住居の設計と、アウディの空間デザインへのこだわりに共通点を見出すことで、新たなインスピレーションを得た様子。

使う人からのフィードバックを得ることで、より良い設計につなげていく。岡野氏のモノづくりへの柔軟な姿勢が窺える瞬間だった。