LOUNGE /

FEATURES

2025年10月14日

米不足・人手不足を解決する有効打となり得るか? アサヒグループの酵母技術が地球を救う!?

LOUNGE FEATURES|Asahi Biocycle

我が国が直面する米不足、そして農業における人手不足。その解決策として注目されているのが、アサヒバイオサイクルの「ビール酵母細胞壁由来の農業資材」を活用した革新的な稲作手法だ。従来難しいとされていた北海道網走での米栽培を成功させ、水田に頼らない「節水型乾田直播栽培」(※)で農業界に新風を吹き込む。コスト55%削減、温室効果ガス65%削減を実現しながら、品質は従来品と変わらない――。農林水産省も注目するこの技術は、国内農業の救世主となり得るのか。

※せっすいがたかんでんちょくは......育苗せず、種籾を耕作地に直接蒔き、水を張らずに、雨水と必要に応じて水をまき稲を育てる栽培方法。

※せっすいがたかんでんちょくは......育苗せず、種籾を耕作地に直接蒔き、水を張らずに、雨水と必要に応じて水をまき稲を育てる栽培方法。

Text by TSUCHIDA Takashi

深刻化する米不足と農業の危機

2024年、日本の食卓に異変が起きた。記録的な猛暑と水不足により、新潟や秋田といった米どころで不作が続出。スーパーの店頭では米の価格が高騰し、一部では品切れも発生した。食料自給率38%(カロリーベース)の日本において、唯一自給率100%を誇っていた米の供給に黄信号が灯ったのである。

背景にあるのは、農業従事者の深刻な高齢化だ。個人経営農業従事者の65歳以上の割合は7割を超え、直近8年間で約35%減少している。「さらにあと数年で生産者が半減していく」と懸念されるなか、従来の手間暇をかける稲作では、増産どころか現状維持すら困難な状況にある。

こうした課題に立ち向かうため、農林水産省は米の増産政策への転換を打ち出したが、高齢化と人手不足が進むなかで、どのようにして増産を実現するのか。その答えの一つが、意外な場所から生まれていた。

網走の奇跡。不可能を可能にした技術

北海道網走市。冷涼な気候のため稲作には不適とされ、昭和初期以降、米栽培はほとんど行われてこなかった土地である。主に甜菜、澱粉用馬鈴薯、小麦の栽培が中心で、福田農場もこれらの作物を手がけてきた。

しかし、福田農場の福田稔さんには一つの夢があった。「地元の子どもたちに、地元でとれた米を学校給食で食べてもらいたい」。工場出荷される原料用作物ばかりを作っていては、生産者と消費者の距離が縮まらず、農業へのモチベーションが保てない。そんな思いから、2018年、福田さんは米づくりへの挑戦を始めた。

水田設備のない網走で選択したのは「陸稲」(りくとう)栽培。畑に種をまいて米を育てる栽培方法だが、最初の2年間は稲穂に実が入らず失敗に終わった。転機が訪れたのは2020年。品種を「ななつぼし」に変え、アサヒバイオサイクルのビール酵母細胞壁由来の農業資材を使用したところ、初めて稲穂に実が入ったのである。

「初年度の収穫はお茶碗2杯分程度でしたが、家族や関係者で食べてみると『とてもおいしいお米』だった」と振り返る福田さん。その後、着実に栽培面積を拡大し、2024年には1.2haまで広がり、精米でおよそ5tを収穫。現在では網走市内の料理店で通年提供、一部地元学校の給食もはじまっている。

ビール酵母細胞壁の科学的メカニズム

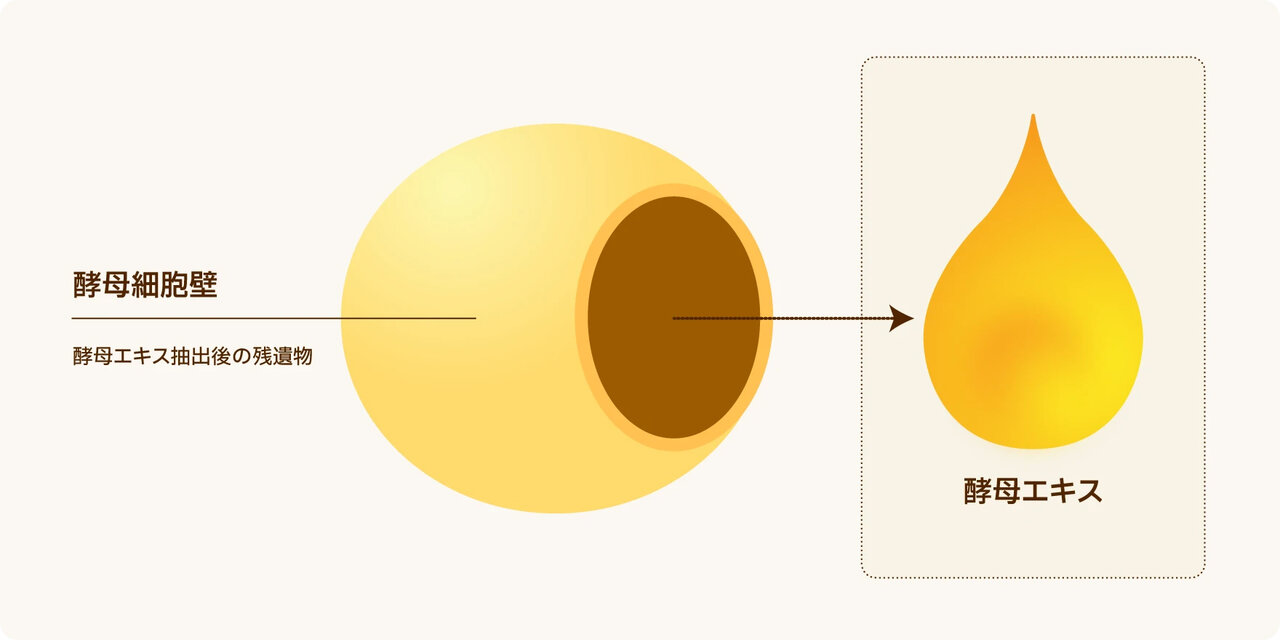

アサヒバイオサイクルのビール酵母資材は、90年以上にわたるアサヒグループの酵母研究から生まれたもの。ビール製造工程で発生する副産物であるビール酵母から、酵母エキスを抽出した後に残る「細胞壁」部分を独自の水熱反応処理技術で活用したものだ。

「これまでは付加価値の高い活用が難しかったビール事業の副産物を、なんとか付加価値のあるものに変えられないかという研究を続けてきました」と話すのは、アサヒバイオサイクル アグリ事業部長の上籔寛士さんだ。

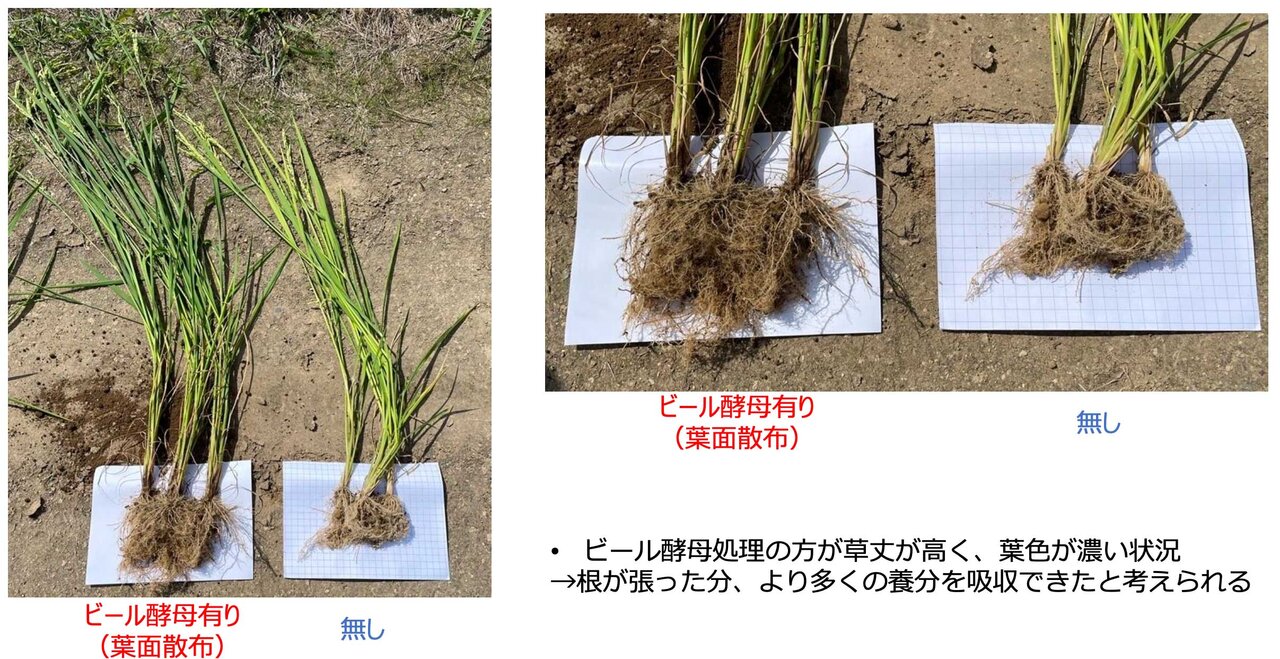

新たな資材の効果には2つのメカニズムがある。1つ目は「βグルカンによる植物活性」。ビール酵母に含まれるβグルカンが植物病原菌と似た構造をしているため、植物が病気に感染したと勘違いする。これにより根が活性化され、養分吸収が効率化される。

2つ目はさらに画期的な発見だ。独自の水熱反応処理により生成される「RCS(活性炭素種)」による植物活性である。RCSは“炭素中心ラジカル”とも呼ばれ、通常は数秒以内に消失する不安定な物質だが、ビール酵母の液体中では長期間・大量に存在することが明らかになった。

RCSが植物細胞に接触すると活性酸素が発生し、適度なストレスにより環境ストレス耐性の強化、根茎拡大や、初期生育を助けることによる収量・品質改善につながるという。

節水型乾田直播栽培の威力と3つの課題解決

この技術を活用した「節水型乾田直播栽培」は、従来の水田稲作での課題を根本的に解決できる可能性を秘めている。従来の移植水稲では、耕起→代掻き→苗づくり→田植え→湛水→中干し→防除→収穫という工程が必要だったが、節水型乾田直播栽培では耕起→播種→防除→収穫と大幅に簡略化される。

「代掻きして、苗作りして、田植えする従来方式に対し、種(籾殻)を直接蒔くだけ。場合によってはドローンで種を落とす手法も取れます」(上籔さん)

この栽培方法による仕事量および設備投資削減効果は驚異的だ。2024年埼玉県の生産者データによると、労働コスト70%削減、4月から6月の設備機械コスト65%削減、水使用量90%削減を実現。田植え機や育苗ハウスも不要になるため、栽培コストは約55%削減できる。

さらに注目すべきは環境負荷への大幅な削減だ。水田から発生するメタンガスは、日本の農林水産分野の温室効果ガス排出量の約47%を占め、そのうち稲作が過半を占める。節水型栽培では湛水しないため、メタン生成菌の活動が抑制され、生産物当たりの温室効果ガス排出量をCO2換算で約65%削減できることが実証されている。

農水省プロジェクトと政策変更の追い風

農林水産省は、2024年2月から「国内産輸出用米などの栽培技術のマニュアル化及び輸出可能性の検討・調査プロジェクト」をスタートさせた。これは輸出国際局主導の輸出促進プロジェクトとして立ち上がり、栽培技術の確立と輸出実証を目的に取り組みが進んでいた。そんな中、国内の米不足情勢を受けて、米の増産に向けた政策変更が示され、この節水型乾田直播技術により、一層の注目が集まっている。

作物の品質への影響なし。地球を救う酵母の力

最も重要な疑問の一つが、食味への影響だ。この点について上籔さんはこのように答えている。

「様々な場面で、節水型で育てたお米と通常の水を張って育てたお米の比較試食に立ち会っていますが、総じてどちらが節水型かわからないという回答がほとんどです」

そのうえで上籔さんは、「ただし我々の資材は節水型栽培専用ではありません。慣行の水稲栽培でも使っていただけますし、あくまで適地適策の中で選択肢を広げることが目的です」と強調した。

既存の水田稲作を置き換えるのではなく、増産が必要な部分をより効率的な方法で補完することを念頭に置いての発言だ。手間暇をかけたプレミアム米と、効率的に生産する日常食用米の棲み分けによる持続可能な発展が、日本の稲作の目指すべき姿なのだろう。

実際、この技術への期待は着実に拡大している。「昨年の秋以降、メディア取材とともに問い合わせが急増し、実際の売上も前年比14倍に伸びています」(上籔さん)。

まとめ

アサヒグループが長年蓄積してきた酵母研究の成果が、今、地球規模の課題解決に貢献しようとしている。米不足、人手不足、気候変動という現代社会が直面する複合的な課題に対して、科学的根拠に基づいた実践的な解決策を具体的に提示できているのだ。

「酵母の力で世界中の健康問題や社会課題を解決すること」を目指すアサヒ酵母サイエンスプロジェクト。その一環として生まれた農業技術は、日本発のイノベーションとして世界へと広がる可能性をも秘めている。

福田さんが網走で蒔いた小さな種は、やがて地球を救う大きな実りをもたらすかもしれない。農業の未来を切り拓く挑戦は、まだ始まったばかりである。