LOUNGE /

FEATURES

2022年12月15日

現代の技術を駆使して、理想のヴィンテージスタイルを追い求める|NH WATCH & Co.

NH WATCH & Co.|ナオヤヒダアンドコー

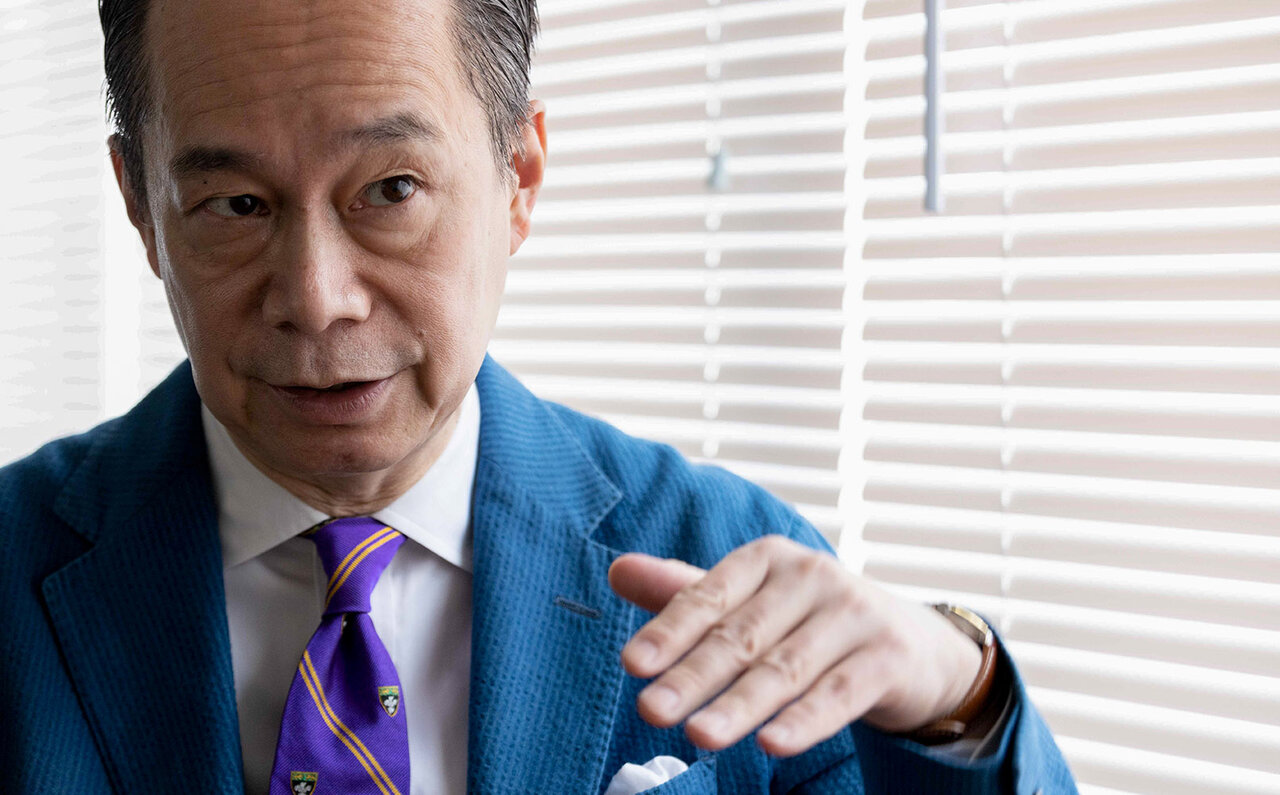

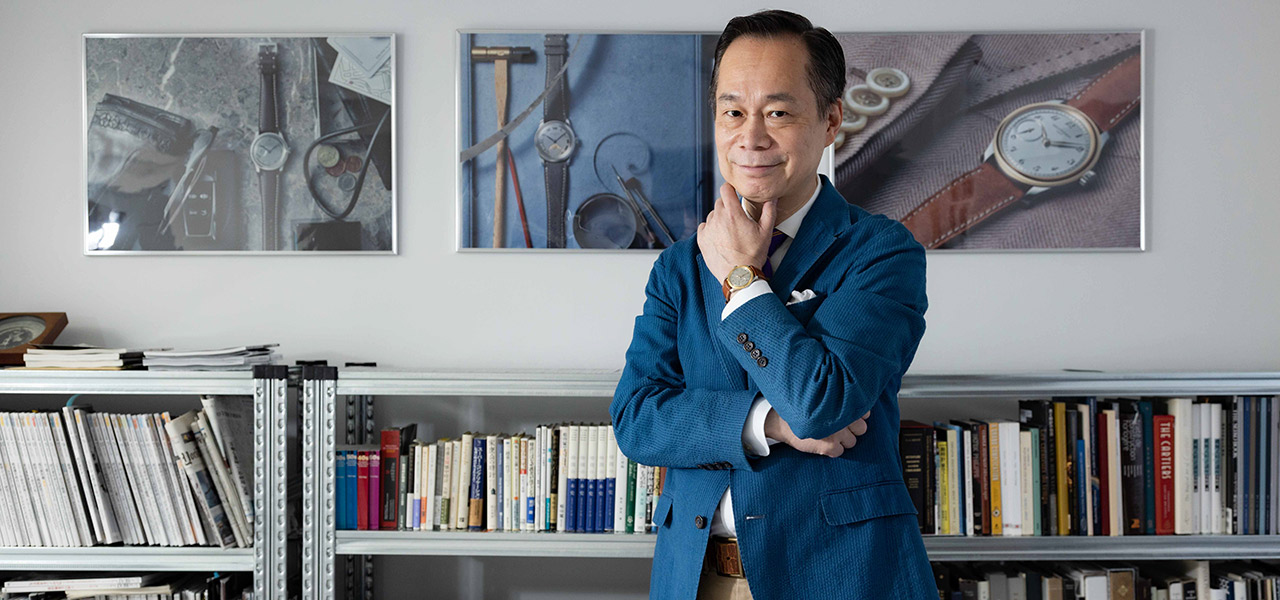

NH WATCH & Co. 代表取締役 飛田直哉さんインタビュー

1990年から複数の外資系専門商社で時計ビジネスに携わり、2018年、自身の名を冠したブランド「NAOYA HIDA & Co.」を設立した飛田直哉さん。その見識の深さで時計業界に知らぬ者はおらず、また多くの時計ジャーナリストも一目置く人物である。彼を水先案内人に、スイス機械式時計の1980年代以降の復活と現在の活況をひも解きつつ、飛田さんが「NAOYA HIDA & Co.」で提案する時計とは何かを聞いた。

Photographs by OHTAKI Kaku|Text by KOIZUMI Yoko|Edit by TSUCHIDA Takashi

スイス高級時計産業はどのように復活したのか

1970年代のクオーツショック(クオーツ時計の開発により、機械式時計が窮地に陥り、スイス高級時計ブランドの多くが休眠状態や倒産に追い込まれた)から、80年代後半になると、徐々に復活し始める。

「私が時計業界に入ったのは1990年なので、80年代のことは業界内という立場では知らないのですが」と前置きしながら、復活の経緯を説明する。

「1960年代前半まであった“高い時計は正確、安い時計は精度が低い”という価値観が、クオーツの登場によって破壊されました。しかしスイスの時計業界人が、手巻きや自動巻きのメカニカルの良さは違うところにあると気づき始めたんです」

それは長きにわたる歴史のなかで育まれた“デザインの美しさ”であり、小さなスペースに組み込まれた“複雑精緻な機構”である。

90年代に入ると、時計業界はグループ化が進む。たとえばSMH(現スウォッチ グループ)やヴァンドーム ラグシュアリーグループ(現リシュモン)などだ。これにより、幾つかの時計会社は潤沢な資本を得ることになる。自社製ムーブメントの開発が進み、マニュファクチュール化を目指すブランドも増えていった。

「当時は老舗や名門といってもオリジナルのムーブメントが開発できるほどの資本は、もはやなかった。それがグループ化により開発費用ができた。その成果こそが90年代の終わりから2000年代に向けて発表された自社ムーブメントの数々です」

その後も、マニアが目を丸くするような、ユニークピースが次々に登場。2000年代前半から後半にかけての10年間はとくに活況を呈した。オメガのコーアクシャル機構など、ブランドの新たな根幹技術が登場したのもこの頃だ。

もうひとつ注目すべきが、時計にもファッションのように“トレンド”が起きたこと。

「90年代後半にパネライが再登場し、それにより『デカ厚』というトレンドが生まれました。これに多くのブランドが影響を受けて、時計は大きくなっていきました。かつての時計業界のトレンドサイクルは非常にゆっくりしていたのですが、以来トレンドが『移り変わる』ようになっていきました」

こうした動きと同時並行的に進んでいたのが「マイクロブランド」の誕生である。年に数本、数年に1本という製作本数も珍しくない、非常に小さな時計会社である。

「90年代に独立時計師ブームがありましたが、彼らの存在が一般化してくると、(時計師ではない、たとえばマーケティング部門に勤務していたような人たちも)少しずつ大手時計メーカーから独立して自身のブランドを立ち上げる人が現れるようになります」

既成概念にとらわれることなく、まったく新しい時計を創出しようとするエネルギーに満ち溢れた時計は、多くの時計好事家たちの心をくすぐった。開発コンセプトはますますピンポイントになり、マスブランドとは違った魅力を放つニッチマーケットも成立している。受注生産で、完成まで数年待ちということも珍しくない。

飛田さん自らの手により生み出された「NAOYA HIDA & Co.」とは、そうした限られた人たちに熱狂的に支持されているブランドだ。

飛田直哉(ひだ・なおや)さん。1990年より複数の外資系専門商社においてセールスやマーケティング業務を担当。F.P.ジュルヌやラルフ ローレン ウォッチ アンド ジュエリーの日本における代表を務めた後、2018年にNH WATCH株式会社を設立。

自分の好きなものを、徹底的に追求する

飛田さんを一言で表すなら“時計業界に籍を置いた時計マニア”である。その資質のままに、これまで現行品、ヴィンテージを問わず、数多の時計に触れながら好きな時計を蒐集してきた。当然ながらその知見も広く、深い。前述したとおり、時計のプロたちも教えを乞うレベルである。

そうした時計マニアの飛田さんにも、とある命題が浮かんだそうだ。「自分にとって理想の時計はどんなものか?」という、自身への問いである。

飛田さんは「20年もヴィンテージを見続けているうちに、自分にとって完璧な時計がない」ということに気付いた。前職で現行品に対しても幾度となくアイデアを出したものの、自分の思い描くかたちにはならなかった。導き出された答えは簡単だ。

「理想の時計は現行品にもヴィンテージウオッチにもない。だから作る」

飛田さんが好む時計はこうだ。比較的小ぶりなケースに、大型の手巻きムーブメントを入れたヴィンテージスタイル。ケースめいいっぱいに、ムーブメントがきっちりと収まっている。ヴィンテージといっても懐中時計の時代から1960年代まで幅広いが、なかでも飛田さんが好むモチーフが多いのが1930~1960年代。いわゆる機械式時計の黄金期と言われる時代である。

時計を構成する膨大な要素のなかから、飛田さんが厳選した、“飛田さんの好き”を凝縮。そして出来上がったのが「NAOYA HIDA & Co.」である。

創業メンバーは飛田さん、時計師の藤田耕介さん、そして彫金師(エングレーバー)の加納圭介さんの3人。

「創業メンバーの一人が彫金師って異色ですよね」。そう本人も話すのだが、時計の顔を見れば彫金の技術なくして、「NAOYA HIDA & Co.」は完成しないことは一目瞭然である。

「1700年代から1800年代の掛け時計、懐中時計はプリント技術が未熟だったこともあって、インデックスは手彫りされていて、そこにエナメルを流し込んだものが多かったんです。その立体感がとにかくカッコよかった。でも印刷技術が向上したいま、手彫りは誰もやってくれない。それなら自分でやりたいと思っていたところに、加納さん(彫金師)と知り合ったんです」

文字盤以外にも針やケース、スモールセコンドのパーツ、またいかにして手巻きの感触を作り上げたかなど、すべてにおいてマニア心をくすぐるエピソードばかり。そのこだわりをすべて書き切るのは時計専門誌に譲るが、隙のない作り込みは“世界の”マニア心を揺さぶった。

いかに揺さぶったのかは、2019年に発表したファーストモデル『NH TYPE 1B』7本は即刻完売。2020年2モデル25本、2021年3モデル40本、そして4年目の今年、5モデル70本を販売し、すべて瞬く間に完売となったことからも明らかだろう。

時計会社はより大きく、そしてより小さくなっていく

「30年間、時計業界に身を置くなかで、日本人だけでなく、私が好むヴィンテージスタイルには世界的に見てもある程度のマーケットがあることは肌感覚としてありました。それは初年度発表した7本のうち2本が海外の方に購入いただいたことからも手ごたえはありました」

海外の顧客は徐々に増え、今年のモデルではその比率が7~8割となったそうだ。その多くがSNSやWebで発売情報を得ている。

「独立時計師の菊池昌宏さんや浅岡肇さん、KIKUCHI NAKAGAWA(菊池悠介、中川友就)さんといった先達がSNSを活用しているのを拝見していて、ある程度いけるだろうとは思っていましたが、広がるスピードは思ったよりもはるかに早かったですね。またコロナがそれを後押しするという状態で、正直、ついていくのも精一杯です(笑)」

マイクロブランドであっても顧客はグローバルに広がっている。ではこれから時計業界はどうなるのだろうか。

「われわれのようなニッチなテーマをフォローするブランドが増えつつ、一方でマスブランドはさらに新しい市場を開拓し、より拡大していくだろうと思いますね。世界的に見ると、趣味性の高いものにある程度お金を使える中流層が増えていますから、時計は堅調に成長していくでしょう」

「NAOYA HIDA & Co.」の提案するヴィンテージスタイルと同じジャンルの時計をつくるマイクロブランドも増えていくだろうと予想している。そんなかで「作りたいものはいくらでもある」と、飛田さん。

「自分の想像したアイデアが、ひとたび時計になると、大いに喜びに感じると同時に、もっと欲しいものが出てくる。その思いに終わりはないですね」

また取材中には「自動巻きも作るかもしれませんよ」とポロリ。次は飛田さんのどんな“好き”が形になるのか。2023年モデルは来年5月ごろに発表予定だ。

問い合わせ先

NAOYA HIDA & Co.

https://naoyahidawatch.com/