LOUNGE /

FEATURES

2022年2月1日

「RED」と銘打った写真家堀清英さんの思考の軌跡。 シャネル・ネクサス・ホールを真紅に染めた衝撃の写真展!|LOUNGE

LOUNGE|RED

写真家堀清英さんインタビュー

CHANEL NEXUS HALLを真っ赤に染めた! 堀清英さんが奏でる写真の世界。内面世界から写真へのアプローチ、そして原点である「写真編集」を深く掘り下げていく、注目の写真展。写真家堀清英さんにインタビュー! 全貌の記憶を辿っていただいた!

赤い迷宮に入り込んだ。出口のない迷宮。カタツムリのように中に中に入っていく。赤はやがて白になり、グレーで行き止まりになる。そこには写真家自身の写真と向き合う道のりがあるように感じられた。観るものをその道を歩かせるような、迷子になるかのような感覚に陥る。

堀清英さんの「RED」の会場に入ると突然に迎える深紅の壁。奥行きが掴めなくなりそうな赤い空間。そして、赤い服を纏ったミューズの登場。赤の世界に迷い込むのだ。

迷子になることはとても重要なことだと考えたことがある。街を知りたければ、迷子になるのが良い。あらゆる道を迷子になりながら、体で街を感じることができるからだ。この写真家の赤い迷宮に迷子になることは写真家を肌で感じる……、いや、五感を働かせてみろ、と投げかけているようにさえ思える。

最初にこの写真展はテーマありき、つまり「RED」というテーマを持って写真を撮って行ったのか? それとも撮りためた写真を見て構成したものなのか? という素朴な疑問を投げてみた。

ロケ地が頭に浮かんで

赤い服のミューズを置いた。

赤い服のミューズを置いた。

堀さんはいう。

「ロケ地が最初にあったんです。あるロケ地を見つけたのが心にあって、女性が赤い服を着て鏡を見ているというのはミステリアスだな。舞台として撮りに行ったのが始まりです。最初は相模原で撮ったのですが、そこでもう次に撮りたい場所が浮かんで、世田谷通りの多摩川の橋を撮りたい、そこで次の日野が浮かんで、という風に頭に浮かんだロケで撮影していったのです。だからテーマありきというよりは、撮ることが先だったのです。撮っている間にだんだんやりたいことと考えに相乗効果が生まれ、赤は何を言っているのか? 写真の中にある赤と赤い服を着て鏡を見る現実の赤という二重生活なんですね。」

なるほど、ある意味でロードムービーのような、行き当たりばったりな気もするが、それは写真家の心象風景であろう。

「ロードムービーはいい言葉ですね。千葉を横断した日もあった。雲を見ながらあっちに行こう、土砂降りのプールで、蓮沼ってところで撮って、雲を見上げると向こうに行くと晴れる!ってね。彼女も転んで、怪我して、入った売店で撮ったり、雲だけを追って富津の明治百年記念塔に行ったり、それは全部雲が決めるわけです。だから繋がっている。本当はあそこに行きたいと思いながら、途中に面白いものがあってそこにたどり着けない、でもそこで思った風景が横須賀につながっているな、地続きでつながっている。そう感じると横須賀に行っているわけです」

写真はすべてセルフポートレイトだと堀さんはいう。「自己投影なんですよ」と堀さんがいうように、写真を撮ることは相手を撮っているようで自分を撮っているのかもしれない。

堀さんの写真のスタイルについて話してくれた。

堀さんの写真のスタイルについて話してくれた。

「写真が醸し出す想念みたいなものがあると思っています。わかるまで撮るってこともあると思うのですが、案外うまくいかないんです。ひとつのものを見つけた瞬間に違和感やはてなが出るとそこでシャッターを切る。そっちのほうが良かったりしますね」

写真家の内なるものが現れている「RED」を過ぎると「WHITE」に入り込む。

「WHITEは今の自分を支えているものがあると思っています。エクササイズといっても良いかもしれません」

写真は時に実験的であり、時に懐古的であり、作品集的であり、随筆的であり、とさまざまな印象を与えてくれる。

「印画紙に焼いて、その写真をくしゃくしゃにポケットに入れて、それを綺麗に伸ばして、またポケットに入れてなんてこともしました。失敗が良いっていうか、いろんなこと試して今の自分がいるんだろうと思う空間ですね」

堀さんらしい写真がそこここに顔を出している空間でもある。堀さんの実験室のような気さえした。

そして、最後に「GRAY」が出口のない迷宮の突き当たりとなる。元々の編集気質の堀さんがいる気がした。エディトリアルへのこだわりが感じられた。そう、集めて編むという「編集」という行為だ。写真への道のりの原点がそこにあるような気が筆者には感じられた。

「普段黙々とやっている作業ですね。古い、19世紀のヴィクトリアン調のアルバムを買いました。そこに合う写真を選んで並べていったのです。物との出会いがさせていると思いますね。3冊あって、最初に用意した写真は一枚も使わなかった。作り始めると面白い自分が見られましたね。編集って言われるとそうなのだって思います」

堀さんのキャリアには雑誌作りからの影響も少なからずあった。ある雑誌の編集者の手伝いをしていたことがあるという。そこで培われてきたものがこの部屋には混沌と凝縮されて詰め込まれている印象があった。その奥にはビデオジョッキーがある。

「パート1とパート2があるんですが、時間が経っていて、まったく違う表現になっているのです。2020年以降の流れが心の風景をガラリと変えたように、写真の表現も変わったのです。こんな風に変わるんだな、と実感できるものでした」

写真を編集することについて、堀さんはさらに胸の奥にあるものを語ってくれた。

「雑誌を写真集のように編集にしたアレクセイ・ブロードヴィッチ(Alexey Brodovich 1898年-1971年)のアートディレクションに感化され、彼を尊敬しています。アシスタントだったリリアン・バスマン(Lillian Bassman 1917年-2012年)は写真家になったのですが、彼女と会って、ブロードヴィッチの話をたくさん聞きました。ブロードヴィッチは、私感ですがエディトリアルデザインの基礎を作ったような人ですよね。彼の理念を継承したリリアンからいただいた、 忘れられない2つの言葉があります。

「自己表現の最果ての地までたどり着く思いで製作した」もう一つは、「洋服は雑誌から買うものではありません、カタログから買うものです」と、そしてもう一人、写真家のグレブ・デルジンスキー(Gleb Derujinsky 1925年-2011年)に私がインタビューしたとき、ブロードヴィッチの実際のページ構成の方法を話してくれました。

堀さんの原点は雑誌編集にあるのだと思っている、筆者の思いを裏付けるように編集との関わりを語ってくれた。

堀さんは写真展全体の構成を語っているようで、常に自分の頭の中を整理するように言葉を選んでいた。堀さんはインタビューの中で「写真は全部セルフポートレイトなんですよ」と言った。「自分自身を投影した、セルフポートレイト」 だと。この言葉が改めて頭に浮かんだ。

RED 堀 清英 写真展

会期:2022年1月19日(水)~ 2月20日(日)

開館時間:11:00~19:00 (最終入場 18:30)

会期中無休・入場無料・予約不要

会場:シャネル・ネクサス・ホール 東京都中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング 4F

主催: シャネル合同会社

https://nexushall.chanel.com/program/2022/red/

会期:2022年1月19日(水)~ 2月20日(日)

開館時間:11:00~19:00 (最終入場 18:30)

会期中無休・入場無料・予約不要

会場:シャネル・ネクサス・ホール 東京都中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング 4F

主催: シャネル合同会社

https://nexushall.chanel.com/program/2022/red/

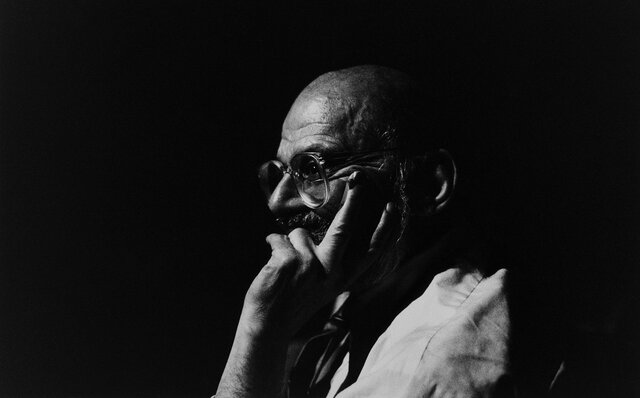

堀清英

写真家 愛知県出身。明治大学在学中の80年代、デザイン事務所でのアルバイトを機に写真に興味を持つ。 カナダの写真家、故ユサフ カーシュに自身のポートレイトを依頼したことをきっかけに、本格的に写真に取り組み 始める。1991年よりニューヨークのICP(国際写真センター)にて学び、作品制作を開始。1997年に帰国 後、ファッション誌、カルチャー誌で活躍。ミュージシャンのCDジャケットやライブ写真を手がける。現在は自身の 作品制作を基盤に、人物写真を中心に活動している。

写真家 愛知県出身。明治大学在学中の80年代、デザイン事務所でのアルバイトを機に写真に興味を持つ。 カナダの写真家、故ユサフ カーシュに自身のポートレイトを依頼したことをきっかけに、本格的に写真に取り組み 始める。1991年よりニューヨークのICP(国際写真センター)にて学び、作品制作を開始。1997年に帰国 後、ファッション誌、カルチャー誌で活躍。ミュージシャンのCDジャケットやライブ写真を手がける。現在は自身の 作品制作を基盤に、人物写真を中心に活動している。