Lounge

2015年3月2日

谷川じゅんじ|連載 第3回「感性 kansei -Japan Design Exhibition- 」

第3回「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」(1)

もう一度見たい空間がありますか? そう問われると、決まってあの空間のことが頭に浮かぶ。2008年にパリで開催された展覧会「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」だ。いまのタイミングだからこそもう一度再編してみたい。もっと言うなら、あの空間体験を日本の人たちにこそ体感してもらいたい。そう思える稀有なプログラムで、日本のものづくりの面白さや奥深さを、じつにシンプルかつスタイリッシュに空間化できたすばらしい展覧会であった。

Text by TANIGAWA Junji

Photographs by MATSUI Koichiro

この展覧会は「未来感性」「歴史感性」「現在感性」という3つのゾーンで構成。シンメトリカルに3室が並ぶ展示会場を使い展覧会を組み立てていった。ルネサンス様式の壮麗な中央展示ホール“nef”には、「歴史感性」を展示。インスタレーション型の空間表現で日本の感性を叙情的に展開した。建物西側の展示室は「現在感性」と名付けたプロダクト展示。さまざまなモノに織り込まれた“感性”を、製品を通して感じ取ってもらう仕掛けとした。東側展示室には「未来感性」と名付けたゾーンを展開。技術展示や伝統技術、最新印刷技術やグラフィックデザインなど、これからのものづくりを示唆するアプローチを採った。実演やワークショップでは多くの人が足を止め、実演や映像に目や耳を傾けてくれた。

会場全体は順路を廃し、自由に行き来できる動線設計を採用。どこから見ても一定の印象と理解が促せる散文的な空間とした。キュレーションされたプロダクトは、「かげろう」や「もてなし」といった和言葉に準じてレイアウト。説明的になりすぎないポエティックな表現は、言葉に拘るフランスの人々に大いに喜ばれ、受け入れられた。

感性 kansei –Japan Design Exhibition–

経済産業省が策定した「感性価値創造イニシアティブ」に基づき、感性に訴えかける日本の優れた製品やサービスを紹介する展示会。本展示会は、2008年12月12日~21日(10日間)、ルーヴル宮 国立装飾美術館にて、デザインアソシエーションが総合プロデュースする日仏交流150周年記念のデザイン展「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」として開催されました。

会期|2008年12月12日(金) ~ 21日(日)

会場|LES ARTS DECORATIFS(ルーブル宮 国立装飾美術館)

主催|経済産業省(METI)、日本貿易振興機構(ジェトロ)

共催|LES ARTS DECORATIFS (ルーブル宮 国立装飾美術館)

総合プロデューサー|川崎健二 (デザインアソシエーション理事長)

アートディレクター|浅葉克己

書家|武田双雲

キュレーター|下川一哉(日経デザイン編集長)、遠藤昇(エディター)

監修|赤池学、喜多俊之、内藤廣、平野暁臣

空間クリエイティブ|谷川じゅんじ(JTQ)

オブジェクトデザイン|廣瀬大祐

照明デザイナー|石井リーサ明理

映像制作|チームラボ株式会社

第3回「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」(2)

美しい天窓との出合い

日仏交流150年を記念して開催されたこの展覧会は、パリルーブル宮の装飾美術館で行われた。関係者とはじめてこの会場を訪れたのは展覧会が始まる8カ月前。2008年4月のことであった。メインの展示ホールnefではナポレオン展が開かれていた。その日は休館日。800年を超える歴史を持った館に人の気配はなく、空間には清掃員と僕だけがいた。シンと静まりかえった会場には、ナポレオン愛用の品々が並び、奥には彼の玉座が飾られていた。誰もいないルーブル宮の独り占めは、時が経つのを忘れる体験だった。

いつもそうなのだが、はじめて現場を訪れた時の印象や気配が出来上がりに大きく影響する。現場に漂う風や香り、街の雑踏や人々のざわめきなど、その場にいる限りかかわるであろうすべての情報=「空気感」に触れるのである。この時間に空間的な大きなイメージが浮かぶことが多い。

ところで、一般的な展示会場には窓がない。あまり環境の変化を受けないように自然光を遮り、代わりに人為的にコントロールできる明かりを仕込んで恣意的な環境を描き出す。しかしここは違った。じつに美しい天窓がついていたのである。時間とともに陽の光によって室内が劇的に変わっていく。いにしえの時代から変わらぬルネサンス装飾が施された壁面は刻々と変化し続ける。自然と人の美意識が「とき」によって結びついた壮大な西洋時代絵巻は、まさに人智の為すヨーロッパ文化の芸術品だった。

日本の感性を散りばめた「間 - ma - 」を表現したい

この猛烈で強烈な意思と意図をもった空間が、なにをすれば「日本」になるのか。皆目見当もつかず、掃除のおじさんに時折チラ見されながら、それからさらに数時間を過ごすこととなった。パリの柔らかな日差しが差し込む休館日の昼下がり。数時間をかけた場所との対話。陽光の中に浮かぶナポレオンの玉座が美しかった。この陽の光を生かしたい──ルーブルがくれたアイデアは極めてシンプルだった。降り注ぐ陽光を生かした空間構成。時が織り成す光と影の妙。陰翳礼賛の世界。会場に日本の感性を散りばめた「間 - ma - 」を表現したい。「庭。感性の庭」。そんな意思が自然に固まった瞬間だった。

ルーブル宮装飾美術館の中央展示ホールnefは、パリが誇るルネサンス文化の結晶そのもの。極めて壮麗かつ華やかな空間だ。そのものがゴージャスな額縁のような空間。そういったほうが伝わりやすいだろう。つまり、一般的な日本らしい空気感や侘び寂びという感覚とはほど遠い様相を呈している。そこを違和感なく自然に調和する方法を探った。

普段であれば、馴染みにくい要素は消すか隠すかのどちらかを選択する。壁で隠したり照明をコントロールしたり。とにかく視線に入りにくくして、印象を掻き消す手法を用いることが多い。が、しかし……。ここには最高の天窓があり部屋は陽光に満ち満ちている。隠すなどという選択ははじめからなかった。和も洋もなく一定のテンションで空間を結べるなにかとは。そこでふと気づいたのが、ずっと眺めつづけていた景色の中にある“影”だった。陽光が傾けば色も形も変わっていく影。普遍的な建造物に対する可変的な影というコントラストは、宇宙が与えてくれたじつに壮大な演出だった。

第3回「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」(3)

ルネサンス様式に負けない和のシンボルとは?

日本という国がもつ文化や歴史、そして今回のテーマや展示物との親和性を考えたとき、木陰が織りなす想像の庭を自由に散歩するイメージはとても快適だった。見るべきものを見、意識するべきものを意識する見方。粋や野暮、阿吽など独特の日本型コミュニケーションの符丁を空間化することに集中した。光と影。静と動。和のコントラストが生み出す共鳴や調和。二律双生を実体験できる空間が徐々に組み立てられつつあった。

中央にはルネサンス様式に負けない和のシンボルを置きたかった。伝統的なヨーロッパの石造り文化に対するコントラストを考え、和のエレメントとして1本の木を立ててみることにした。最先端と歴史観の調和を織り込むシンボルツリーの誕生である。設計は建築家の廣瀬大祐さんにお願いした。

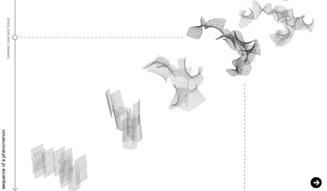

「感性の樹」と名付けられたシンボルは、日本の伝統的舞台背景に用いられる松羽目をモチーフとしている。寺社仏閣の建築物に織り込まれたてりむくり(※)や尾崎光琳の紅白梅図屏風などを参考に、コンピュータによる演算でアルゴリズムを駆使して導き出したカタチをしていた。まったく同じカタチのピースを9枚組み合わせ、その角度と回転だけで松の形を表現したものだ。

※てりむくり=「てり(=凹)」と「むくり(=凸)」の2つの曲線を組み合わせてつくる、日本固有の建築デザイン

ポテトチップスのような複雑なひねりが加えられたこのピースは、11枚の平面板を井桁状に組み合わせた完全な平面構成物で、バラバラにするとまったくの平面物になってしまうのだ。このピース、じつにおもしろい特性を持っていて、その組み合わせ方を変えるといかにも和の風情を持った波にも山にもなるのである。しかも立体的に。北斎の富嶽三十六景がごとく、である。

まずこの樹が生まれたことで、天井から差し込む陽の光とより仲良くなれた。穏やかに降り注ぐ光が照らし出すルネサンスの影に、和の枝影が重なる。影に影を重ねることで生まれる自然なリズム感。影は時とともに変化し、訪れる時間によってまったく異なる表情を見せる。変わり続ける変化を空間の大きな軸として、場の旋律を整えた。

第3回「感性 kansei –Japan Design Exhibition– 」(4)

デジタル屏風が生み出す二律の風情

つぎにくわえたのが、メッセージの伝達とプロダクト展示の機能を兼ね備える造形物、「デジタル屏風」である。LEDビジョンで構成された映像パイロンが来場者を迎え入れる。会場エントランスから見て、手前がA面、会場奥から見返った面をB面とした。オモテウラにそれぞれ異なる機能を組み込んだモノリス型の造形。“映像”と“ことば”のコントラストにより、空間に異なる風情の二律を生み出していった。A面は、あの猪子寿之さん率いるチームラボが生み出した映像インスタレーション「花と屍」。B面は、感性を表現する12の和言葉を選び、その意味を体現するプロダクトの展示が配された。

作者である猪子さんによると、この作品は「コンピュータ上で創り上げた仮想の3次元空間を、日本の先人達の空間認識を探りながら、新たな解釈で平面化した絵画表現です」とのこと。オモテウラではなくある意味どちらもオモテ。実験的試みの映像空間が生み出す「動」の世界。言葉とモノの組み合わせよって生まれる「静」の世界。2つの世界に境界はなく、来場者の視点や意識の持ちようでまったく異なる表情を見せる空間。龍安寺の石庭のような空間を目指してデザインした。異なるコンテンツが持つエネルギーを空間的に調和させ、非言語領域での理解や実感のベクトルを強めていくこと。言語を超えた感覚的な納得感の創出に腐心した。

あの空間体験をもう一度

感性の樹とデジタル屏風の織り成す空間表現は、それまでのパリっ子が抱くミニマルでモノトーンなジャポニズムを大きく裏切る表現だった。雅でありながらポップであり、壮麗でありながらシンプル。キーカラーはゴールド。泥金(でいきん)に彩られた映像や樹の間を光源氏が飛び回る。正面から歩みを進めれば、ダイナミックなCG絵巻が、来場者の感覚を日常からほど遠い世界へ瞬時にいざなってくれる。振り返れば視界いっぱいに広がるスタティックな世界。美しい言葉とモノの世界が静かに人々を包み込む。ゴージャスでありながら清廉な空気感。美術館に声明の響きが密やかにこだました。あこがれのジパングを彷彿とさせるKansei世界が、その瞬間パリの人々の眼前で確実に実体化したのである。

いま、日本のものづくりは新たな局面を迎えている。一見差別化の難しい競合製品は近隣の国々で量産される。価格と適度な性能のバランス競争のなかで、日本のものづくりは喘いでる。新しい視点と知恵が求められるいまの日本。世界で一番長い歴史を持ち、卓越したものづくりの感覚をもつ私たちのこれから。次世代の若者たちにも、自分ごととして感じてみてほしい。考えるのではなく感じることからはじまる創造性。ワクワクする気持ちや、ドキドキする気持ちが育む、“なにかはじめたくなる抑え切れない情熱”みたいなものに期待をしたい。そんなことに想いをはせるとき、「もう一度みんなにみてもらいたい展示」として、このプロジェクトを想うのである。年々曖昧になる記憶を辿りつつ楽しむ心の散歩。「感性の庭」をいつかどこかでもう一度実体化してみたいとおもう。