Fashion

2015年3月11日

(1)「クリエイションと新作、そして古着への憂い」

Interview with Rin Tanaka

クリエイションと新作、そして古着への憂い(全3回・1)

現在『My Freedamn!』の新作と、もうひとつ別のプロジェクトを同時進行中という田中凛太郎氏。今回はそうした近況と、知られざるプロジェクトの内容を中心にお話をうかがった。自身のクリエイションから制作秘話、そして田中氏が愛してやまないアメリカの古着に対する思いまでを語る最新インタビューを全3回にわたって――。

まとめ=竹石安宏(シティライツ)語り=田中凛太郎

新作はハーレー・ダビッドソン105周年記念本!

──今回は最新の活動についておきかせいただきたいと思います。まず現在はどんな本を製作中なのですか?

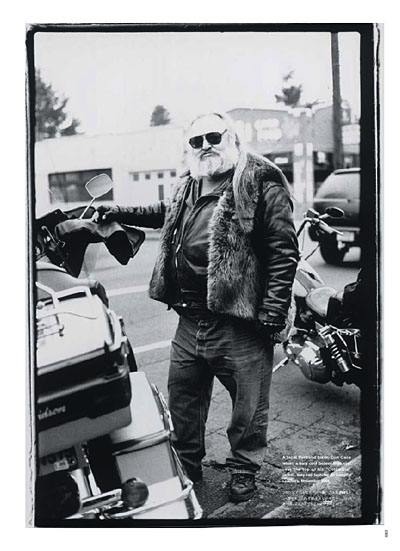

田中凜太郎 現在は『My Freedamn! Vol.7』とハーレー・ダビッドソンから依頼された記念本を製作中で、2008年春ごろにはほぼ同時に完成する予定です。『My Freedamn! Vol.7』はハワイアンシャツ特集なので、時季的に春まで出せないんですよ。冬に出しても、誰もハワイアンを着る気にはならないでしょうから(笑)。

──新作はハワイアンシャツがテーマですか。『My Freedamn!』については出版直前にたっぷりとお話をおききしたいと思います。ところで現在も旅は頻繁にされているのですか?

あいかわらず旅は続けてますね。僕の1ヵ月のスケジュールは2週間がアウェイ、2週間がホームなんですよ。今月は2週間日本、来月は2週間ハワイという感じです。だから毎月かならずどこか旅をしていますね。近況でいちばんの変化はロサンジェルスに小さなフォトスタジオをつくったことです。ポートレイトとブツ撮り用の設備を揃えたのですが、大きなライトボックスを入れることができたのはプラスになりましたね。

──出版活動のクオリティも上がりそうですね

そうですね。大きなライトだと光の回りがいいので、僕が悩んでいたライティングなんかも一発で解決してくれますからね。写真のライティングはとにかくシンプルがいちばんいいとぼくは思っているんです。写真家はみんなライト一発がいいと思っているはずですよ。なぜなら太陽はひとつですから、ライトを2つ3つと増やすとどうしても撮影が難しくなってくるんです。いろんな影ができてしまうんですよ。だからライトは一発が理想と思っていたし、それは写真の原点でもあるなと感じていますね。リチャード・アヴェドンなどのむかしの写真家は、きっとこんなふうに撮影していたんだろうと。当時は彼も少ない機材を工夫し、独自のライティングシステムを開発していたはずであり、それらはまだほとんど解明されていないんですよ。インタビューなどで多少語っていますが、やはりそうしたシステムは写真家にとってシークレットなんです。

フォトスタジオで“筋トレ”する理由

──なるほど。自分だけのライティングは、写真家にとっての作家性の一部なんですね

機材はだいたいみんな同じですからね。ただライティングのテクニックだけは人それぞれですから、ぼくも自分のシステムはいいたくないですよ。ちなみにそうしたヴィジュアルライティングのメッカがハリウッドですね。ハリウッドの映画スタジオにはライティングの需要がつねにあり、ビジネスとしても成り立っています。彼らは1920~30年代からずっとライティングの技術を研究しているわけで、それを世界中の人が見てお手本にしているんです。ハリウッドに行くとそうした技術が間近で見られるんですが、これまではスタジオがなかったので実践できなかった。

──いまはご自分のスタジオでそうしたライティングを実践しているんですね

現在はまだ生産性ゼロですけどね(笑)。いまは研究の段階ですから。ただ、こうしたことをやらないと、自分が上がっていけない気がするんです。基本的にクリエイターは仕事をしながらスキルアップしていくと思うんですね。それは大切なことですが、限界があるし、仕事をとおして吸収できることも、ぼくの年齢くらいでは少なくなってきている。だから“筋力トレーニング”をやらないと、スキルアップできないんです。アメリカのクリエイターは、食えなくてもお金をかけてそうしたトレーニングをやりますからね。ぼくも収入を減らしでもやらないと太刀打ちできないし、ワンランク上には行けないと思っています。

──写真家としても、つねに上を目指されているわけですね

アシスタントと毎日のように試行錯誤していますよ。僕のアシスタントは僕にカメラを教えてくれた人間で、ライティングにも詳しいんです。ふたりで試しながら研究しています。僕の表現は平面なので、読み手にグッと迫ってくるような3ディメンション的な写真を撮るのはなかなか難しい。そのあたりの影の出方などを改めてもう一度勉強したいと思っています。誌面をもっとパワーがあって、迫ってくるものにしたいんです。

──一流フォトグラファーの写真はたしかに迫るものがあります

そうですね。広告代理店時代に操上和美さんのスタジオへ写真を取りにうかがったことがあったのですが、操上さんはスライド映写機で大きく壁に映写しながら写真のチェックをしていたんです。そのとき巨匠といわれる人はこんな大きさでイメージしながら撮影し、こんな大きさでチェックしているのかと思いましたね。やはり一流の方は、そういった独自の方法論をもっていると思います。たとえばアヴェドンなども、ローライフレックスを10台並べてバーッと撮りまくったりしていましたからね。それはブルース・ウェーバーでも誰でももっているものだと思います。

クリエイションと新作、そして古着への憂い(全3回・2)につづく