運転が「ゲーム」になる日|CES 2018

CES 2018 クルマ編

運転が「ゲーム」になる日

今年もラスベガスで開かれたCES(コンシューマー エレクトロニクス ショー)。現地を訪れた大矢アキオ氏が、自動車関連に注目してそのトレンドをお伝えする。

Photographs & Text by Akio Lorenzo OYA

もはや車は「走るスマートフォン」

世界最大級のエレクトロニクス見本市「CES」が2018年1月に米国ラスベガスで開催された。

近年ショーのスターである自動運転車は、もはや「見るもの」ではなく「乗るもの」となった。

パーツサプライヤー「アプティブ」は、配車サービス大手「リフト」とのコラボレーションで、自動運転ハイヤーを会場と市内間で実際に走らせた。利用は無料。通常のリフト用アプリを介して予約する仕組みがとられた。

同様の試乗サービスを提供するサプライヤーは、ほかにも数社みられた。また、試乗できないものでも、会期中ラスベガス市街にはデモンストレーションも兼ねた自動運転車が走り回っているのを頻繁に目撃した。

自動車関連の展示は、CASE(コネクティビティ、オートノマス=自動運転、シェアリング、エレクトリック=電動化)の波にしたがったものが大半となった。

アマゾン「Alexa」に代表されるAIアシスタントの自動車への搭載が急速に進む。

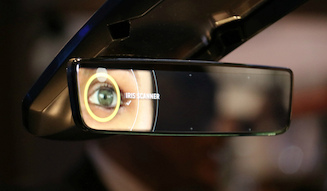

顔面認証もしくは虹彩といったバイオメトリックデータを読み取る装置や、クルマ自体を「財布代わり」にして、通過するさまざまな場所で決済を行うシステムも複数の企業から提示されていた。

さらに「デンソー」は、渋滞情報、交通信号制御、そして実際に動いているクルマを連携させる大規模なネットワークを提案する。

自動車と人がつながり、そのクルマは外部からの情報を受信し、自車のデータを送信する。

クルマは自走できるスマートフォンになりつつある、といっても過言ではない。

CES 2018 クルマ編

運転が「ゲーム」になる日 (2)

新たなテスラ・キラー登場の陰で

日本の自動車メーカーはトヨタ、日産そしてホンダがブースを展開した。

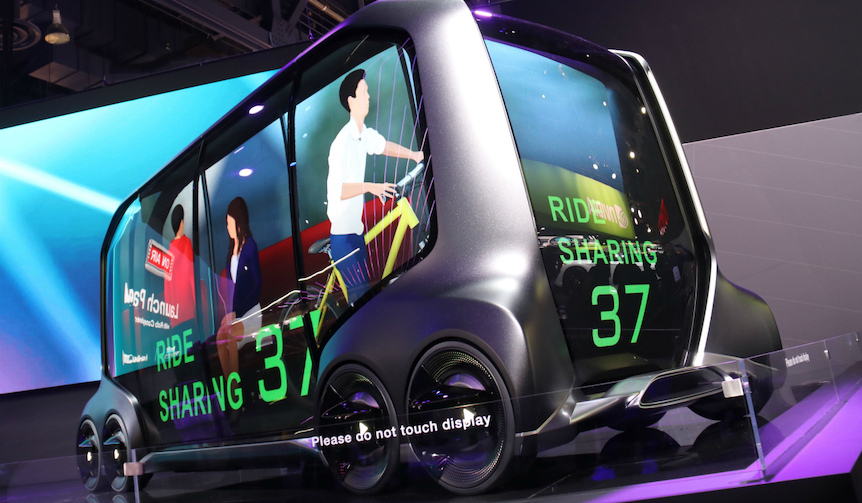

トヨタの「e-Paletteコンセプト」は自動運転のコマーシャルEVだ。

メーカーは「ライドシェア、物流、輸送、リテールから、ホテルやパーソナルサービスに至るまでさまざまな用途をサポートする、オープンかつフレキシブルやプラットフォーム」と定義する。

それを実現するための第1段階として、Amazon、マツダ、配車サービスのDidi(滴滴出行)およびUber、そしてピザハットとのアライアンスを発表した。

日産は人間の脳波を検知して、瞬時に自動車の挙動コントロールに生かす技術を公開。ホンダは、“人とコミュニケーションする”ロボット「3E-A18」、“人との関わりを通して、より人のためになるよう自らを成長させてゆく”ロボット「3E-C18」、加えてアタッチメントを交換することにより、消火活動などに使えるロボット「3E-D18」のデモンストレーションを行った。

ところで、CESの自動車といえば、スタートアップ企業によるEVコンセプトカーも“テスラ・キラー”として毎年話題となってきた。今年のスターは「BYTON(バイトン)」による自動運転機能を備えたEVであった。

中国の南京を本拠とする新興ブランドだが、米国サンタ・クララ、ドイツのミュンヘンなど6拠点体制を誇る。会長、社長ともにBMWの出身者である。

デザイン担当副社長のブノワ・ジャコブ氏もルノーでキャリアをスタートし、BMW時代にはi3およびi8のデザインを主導した人物である。出資者には、中国の巨大高級輸入車ディーラー「和諧汽車」や江蘇省工業投資ファンドなどが名を連ねる。

BYTONのダッシュボードは昨今の自動運転コンセプトカーの例にもれず、125 × 25cmの全幅に近いディスプレイが占め、そればかりかステアリングホイール中央にもディスプレイが備わる。しかし、ジャコブ本人によれば、エアバッグも収納されており、充分なクラッシュセイフティが保証されているという。

BAYTONは館内ブースとは別に、屋外ブースを設けて、来場者を乗せて実車を走行させ、本気度をみせた。南京の工場において生産予定で価格は45000ドル(約500万円)から。中国では2019年、ヨーロッパでは2020年の発売を目指す。

いっぽうで2016-2017年と相次いで自動運転EVコンセプトを出品し、テスラの本命ライバル登場か?と話題をまいた「ファラデイ・フューチャー」は、今回姿を見せなかった。北京の楽視(LeEco)社をバックにもつこのブランドは、昨年北ラスベガスの工場建設を華々しく発表したが、資金の枯渇により計画は中断されたままだ。

有名メーカーばりの華やかなブースを構えていたブランドが、蜃気楼のごとく姿を消してしまう。このあたりは、モーターショーではみられない現象だ。

CES 2018 クルマ編

運転が「ゲーム」になる日 (3)

世界最古のブランドを変える大波

今をときめく半導体企業NVIDIA(エヌビディア)は、昨年はアウディと自動運転デモを行ったのに対し、今回は、フォルクスワーゲンや配車サービスの「ウーバー」にAIを提供することを発表した。

そのNVIDIAは、パートナーを務める無人レースシリーズ「ロボレース」のマシンをアイキャットとしてディスプレイし、ジェン・スン・ファンCEOと、レースカーのデザイナー、ダニエル・サイモンが立ってフラッシュを浴びていた。ロボレースはいよいよ今年本格的なテストが加速する。

自動運転車をマニュアル運転する場合のスタイルも変わるかもしれない。

それを予感させたのが「ボディ・コントロール・システムズ」社がシリコンバレーの企業と共同開発したコンセプト・コクピット「サーフィンカーブ」である。ドライブは、ステアリングの代わりに、ドライバーの左右2本に突き出たセンサー付きコントローラーで行う。

このようにステアリングを廃するアイデアはアメリカでは1960年代のドリームカーから何度となくあらわれては実現しなかった。だがスタッフは、5〜10年後の実用化を目指すと明言した。

同時に、「邪魔なステアリングをなくすことは、回転式シートと相まってクルマのインテリアをよりルーミーなものにする」と強調する。

心配なのは、新たな運転操作を習得するのに要する時間である。 ただしそれに関しても、それなりに研究が進められているらしく、「ビデオゲームに慣れた世代は極めて自然に習得できる」という答えが即座に返ってきた。

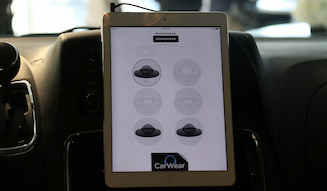

いっぽうオーディオメーカーのボーズは技術コンセプト「CarWear」を公開した。車内エンターテインメントとコミュニケーションの双方を充実させるシステムだ。

自動運転時代、カーエンターテインメントは、よりスポットが当てられるとともに、リビング同様車内でも各自別々のガジェットやデバイスを楽しむようになるとボーズは読む。

そうしたなか、「CarWear」は、パッセンジャーが音楽やゲームを楽しむためヘッドフォンを装着していても、内蔵マイクでお互い会話をできるようにする。ドライバーがマイクを通じて全員もしくは特定のパッセンジャーに話しかけることも可能だ。

また、自動運転中に外部との会話を楽しむユーザーも増えると想定している同社は、電話での通話音声をクリアにするシステム「ClearVoice」も開発中である。

「ゲーム」という言葉は、実は別のブランドでも飛び出した。メルセデス・ベンツのプレス向けプレゼンテーションである。

同社は車内インフォテインメント・システム「MBUX(メルセデス・ベンツ・ユーザー・エクスペリエンス)」を先行公開した。

2画面のタッチ式ディスプレイに表示されるそれは、「Hey、Mercedes」の話しかけで、さまざまなコマンドを可能とする。

前述のNVIDIA製プロセッサーによる車両の美しい3D画像も自慢である。そのプレゼンテーションでは、「まさにゲーミング感覚」という言葉が用いられたのだ。

思えば2年前、同じCESのメルセデス・ベンツ会場でNVIDIAとともに研究成果を展示した。それが量産車で実現されようとしている。具体的には、メルセデスが今年アムステルダムで発表する4代目「Aクラス」に搭載される。エントリー車種にラインナップ最先端のシステムとは、かつてのメルセデスでは考えられないスピードとフレキシビリティである。

世界最古のメーカーさえ変えさせる自動車界のビッグバンを見せつけられた、今年のCESであった。