Design

2015年5月15日

第9回 デザインで見るオリンピック 前編

第9回 デザインでみるオリンピック 前編

この夏を駆け抜けるような一大イベントだった北京オリンピックを記念して、こんかいのHow to see about designは特別編「デザインでみるオリンピック」を。4年に一度の祭典の変遷とそのデザインの歴史。前編ではオリンピックとデザインが共に転換期を迎えた「東京オリンピック」の話を中心に展開していきます。

聞き手・構成=高橋猛志、武井正樹Photo by Jamandfix

こんかいの「デザインでみるオリンピック」特集は東京、メキシコ、ミュンヘンを中心に取りあげようと思います。じつはこれらの三大会の流れに沿うように、現代の「デザイン」というものは確立されていきました。東京五輪から遡ること4年前、デザインの転換期と重なった重要な会議があり、その後のデザイン界に多大な影響を与えることになっていきます。まずはそのあたりの話から入っていきたいと思います。

4年後を見据えたデザインの転換期

1960年、「世界デザイン会議」が東京にて開催されました。世界じゅうの建築家、プロダクト、グラフィックデザイナーが集結、それこそチャールズ・イームズ、ジャン・プルーヴェ、ハーバート・バイヤー、ソウル・バス、ポール・ランドが日本にやってきました。これ以上のドリームチームはその後にはないのでは? というくらいの錚々たる面々が揃っていたようです。

彼らはその会議で、これから国際化社会におけるデザインをどうしたいのかと議論をします。そこで早急に進めていく課題として、国際認識となるデザインをつくっていかなくては、と議題にあがりました。当時は道路標識や空港内のサインが国ごとにちがっていて、統一されていない状態だったのです。海外旅行や国際交流が増えていくなかで、言語を超えた「認識」、サインシステムを構築しようということになったわけですね。そこで、4年後に控えた国際的なイベント「東京五輪」で、そのデザインの統一を計ろうということに決まりました。つまり、東京五輪はデザイン界にとっても重要なイベントだったのです。

1960年に開催されたローマ五輪の水泳・水球共通プログラム(左)と入場チケット(上)。

プログラムの中央には競技のイラストが入っているが、ローマ時代の石碑がモチーフになっている。

また、チケットの五輪も上部に動物などの飾りが乗っており、純粋なマークにはなっていないのが分かる。

また戦後より「モダンデザイン」という活動がさかんになってきました。歴史、風土、宗教というものに物事のすべてが束縛された時代の知識や貧富の差を超えて平等に分かるものをつくりたいという考えでした。東京五輪のひとつ前、ローマ五輪のグラフィックを見てみると、まだモダンデザインは採用されておらず、ローマ独自の宗教や歴史的背景を感じさせ、とても装飾的です。国際的なスポーツイベントとモダンデザインがまさに合致したのが、東京五輪だったのです。

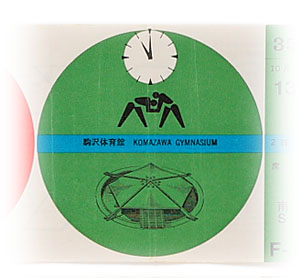

1964年の東京五輪競技別プログラム。デザインは河野鷹思。冊子に使用される書体はゴシック、欧文はノイエ・ハース・グロテスク(後のヘルベチカ)が使われている

1964年、東京を起点に「デザイン」ははじまった──

東京五輪ではデザインエディターであった勝見勝(かつみ まさる)がプロデューサー的な立場になり、指揮をとりました。五輪の五つ輪が精緻化されたのも東京オリンピックが最初です。東京五輪のグラフィックでは、原弘、亀倉雄策、杉浦康平、粟津潔といった日本を代表するデザイナーがしのぎを削り、社会的使命のためにデザインをしました。そのほとんどがノーギャラだったといわれています。

東京五輪で使用された競技別入場チケット。デザインは原弘が担当。

1つ前のローマ五輪と内容はあまり変わらないが、ピクトグラムが採用され、全体的にまとまったデザインになった

東京五輪の競技のアイコン(ピクトグラム)を見てみると、じつに少ない情報でその競技内容を明快に伝えています。このピクトグラムは山下芳郎が担当しました。日本のデザインが長けていた最大のポイントは、家紋の文化が背景にあったことです。ひとつの植物などを簡素なマークにして家柄を表現する。海外の家紋は逆に過剰な装飾が施され、ぱっと見では分からないですから。東京五輪のピクトグラムは、国際的なデザインのはじまりといえます。

東京オリンピックといえば、亀倉雄策のポスターが有名です。あれはランナーのスタートシーンではなく、選手が走りはじめて全員が横並びになった40mくらいのところで撮影をしたそうです。当時は写真の合成技術などないですから、何百カットも撮るなど、大変な苦労があったと思います。

ちなみに印刷は当時オフセット印刷が普及しておらず、最先端であったスイスで刷られていたようです。日本としては、印刷物においても転換期を迎えていたといえます。