Lounge

2014年12月15日

松浦俊夫|オランダのポップ・ミュージック界の魔術師、ベニー・シングス登場

松浦俊夫|from TOKYO MOON 11月18日 オンエア

オランダのポップ・ミュージック界の魔術師、ベニー・シングス登場(1)

日曜の夜、上質な音楽とともにゆったりと流れる自分だけの時間は、おとなたちの至福のとき。そんな時間をさらに豊かにするのが、DJ松浦俊夫によるラジオプログラム『TOKYO MOON』──。彼が世界中から選りすぐったすばらしい音楽や知的好奇心を刺激するおとなのためのトピックスを、毎週日曜日Inter FM 76.1MHzにて24時からオンエア。ここでは、毎週放送されたばかりのプログラムを振り返ります。今週は、9月にベスト・アルバムを発表し、ライブを行うために来日していたベニー・シングスをスタジオに迎えて話をうかがいます。

Text by MATSUURA Toshio

オンエアにはなかった対訳を公開!

類いまれなる音楽センスを生かし、プロデューサーとして母国のアーティストを手がけながら、自身もシンガー・ソング・ライターとして活躍し、日本でも高い人気を誇るベニー・シングス。今秋にベスト・アルバムを発表し、東京・大阪でライブを行うために来日した彼をスタジオに迎え、新作についてから自身が影響を受けた音楽のことまでたっぷりとお話を伺いました。

放送時にはなかった日本語訳インタビューをお楽しみ下さい。

Benny Sings

『Benny…at Home』

Benny Sings 『Art』

Billy Preston Featuring Syreeta

「It Will Come In Time」

REVIEW|TRACK LIST

01. Benny Sings / Get There (Victor)

02. Benny Sings / Rebuilding The Omega Man (Victor)

03. Benny Sings / Champagne People (Victor)

04. Benny Sings / For Your Love (Victor)

05. Benny Sings / Tonight I'll Know (Victor)

06. Benny Sings / Fake Love (Victor)

07. Benny Sings / Make A Rainbow (Victor)

08. Billy Preston Featuring Syreeta / It Will Come In Time (Motown)

Benny Sings|ベニー・シングス

1977年にオランダのドルドレヒトで生まれる。子どもの頃は、母親が家で聴いていたビートルズやスティーヴィー・ワンダーなどを自然に耳にしていたという。はじめてバンドを結成したのは15歳の時。その後ソウル・ミュージック、ジャズ、ヒップホップ、エレクトロニカへと興味が広がり、コンピューターでの音楽制作をスタート。25歳のころには、シェーンベルクやシュトックハウゼンのような現代音楽の作曲家にも傾倒していたが、やがて自分の方向性に行き詰まりを感じ、一転してピュアなポップを志向することに。そしてファースト・アルバム『Champagne People』を2003年にリリース。評論家の間でかなり話題となり、さまざまなフェスティバルからオファーが殺到。そしてオランダのエッセント・アワードの新人賞を翌年受賞。その後、ピュア・ポップを作りたかったという彼は、バート・バカラックらの音楽を研究し、2005年にセカンド・アルバム『I Love You Benny Sings Live at the Bimhuis』を発表。本アルバムはジャザノヴァが運営するレーベル、ソナー・コレクティヴより全世界発売され、国境を越えてさまざまなフェスティバルにて演奏することとなる。ウーター・ヘメルや他のアーチストのプロデュースを手がける傍ら、ソロとしとして4枚のオリジナル・アルバムを発表。今秋にベスト・アルバムをリリースしたばかりである。

松浦俊夫|from TOKYO MOON 11月18日 オンエア

オランダのポップ・ミュージック界の魔術師、ベニー・シングス登場(2)

ベスト・アルバムはあたらしい一歩を踏み出すための、自分自身への贈り物

──ゲストにベニー・シングスがやってきてくれました。番組へようこそ。

こんにちは。

──東京と大阪でライブをおこなわれたそうですが、来日は今回で何回目になりますか?

6回目になります。

── いつもライブのためだけの短期間の滞在になることが多いとおもうのですが、いままで見てきた日本の印象ってどんな感じですか?

日本は大好きなので、見てきたものすべてが自分にとって印象深い思い出になっています。日本の持つ雰囲気──漂っている空気感みたいなものがすごく好きですね。

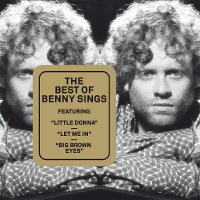

──今年9月に、いままでリリースされたオリジナル・アルバム4枚のなかからセレクトした楽曲と、未発表の5枚目のアルバムからの楽曲が収録されたベスト・アルバム『ザ・ベスト・オブ・ベニー・シングス』が発売になりましたね。5枚目のアルバムはいつごろ発売の予定なのでしょう?

いまは、まだなんとも言えないのです。あたらしいスタジオを建築中でして、これがどれぐらいかかるかによるのですが、1年以内にはお届けできたらいいなとおもっています。

──未発表のアルバムに収録予定の楽曲を、さきにベスト・アルバムに収録するというのはかなりめずらしい試みですね。このアルバムをひとことであらわすとすれば、なんと表現しますか?

いままでに出した4枚のアルバムは、そのどれもが自分にとってすごく大切な存在です。アルバムを作る過程が、いろんなことを学ぶ時間になったんです。最後4枚目のアルバムを作り終えたときに、習得するべき過程をひとまずすべてやり終えたという感覚がありました。それが卒業アルバム的な位置づけの作品になったので、ここでいったん、いままで自分がやってきたことを総括して作品を出そうとおもって作ったのがこのベスト・アルバムだったんです。ですから、ひとことであらわすなら「あたらしい一歩を踏み出すための、自分自身への贈り物」だと考えています。

15歳のころから、いまとまったく同じ音楽をやっていた

──2003年の『Champagne People』がファースト・アルバムになるわけですけど、音楽活動はもっと早い時期にスタートされていたとか。高校生のときにはじめて「ザ・ラブボート」というバンドを組んでいたそうですが、このバンドではどういった音楽をやっていたんですか?

いまやっている音楽とまったくおなじです。ライトでファンクな音楽。色でいうと、黄色とかライトブルーとかピンクとか。そういった色で表現できる音楽です。

──それは何歳ぐらいのときのお話ですか?

15歳のときですね。

──それぐらいの年齢のときは、いま思い返すと恥ずかしいような音楽を演奏していて、その後、いろいろな音楽体験をしたうえで、ようやく自分の音楽というものを見つけていく人が多いとおもうのですが、ベニーさんの場合は、かなり早い段階で自分の音楽性に目覚めていたというのが興味深いですね。ご両親の影響が大きかったのでしょうか?

そうですね。母が家で聴いていたような音楽に影響を受けていますし、あとは当時流行っていた音楽。いわゆるグランジとかのロック系ですよね。当時は、みんながみんなブラックTシャツを着て、そういった音楽を聴いていました。ぼくはそういったものにたいして、ハッピーな音楽をつくって“アンチテーゼ”(=反対の理論・主張)みたいなところでやりたかった。それが、音楽をはじめたきっかけです。

──なるほど。ベニーさんの音楽で興味深いのは、ポップを目指していながらも、きちんとしたクオリティーを保っているところ。日本で「ポップ・ミュージック」というと、いわゆる“ポップス”とはニュアンスがちがっていて、どちらかというとより幅広い人たちにうける音楽のことをポップ・ミュージックと定義しているような気がします。ベニーさんの考えるポップ・ミュージックの定義ってなんでしょう?

ぼくにとっても定義づけは非常に難しいです。いま「ポップ・ミュージックというものは、インディペンデントなもの」という流れがあって、インディーズの音楽が、発売してから1週間で何万枚と売れてしまう状況があります。レーベル側が混乱するほどに。でも、ぼくはそういったものではなくて、かつてあった「ポップ・ミュージック」というものを愛しているので、自分がおもっているものと、いまのポップ・ミュージックというものには差異がありますね。

松浦俊夫|from TOKYO MOON 11月18日 オンエア

オランダのポップ・ミュージック界の魔術師、ベニー・シングス登場(3)

レーベル「DOX Records」との出合い

──ベニーさんが所属するオランダのレーベル「DOX Records」には、すばらしいクオリティーの音楽やアーティストたちがたくさん所属していますよね。ジョヴァンカ、ウーター・ヘメル、ウィー・ウィル・メイク・イット・ライト、ルース・ヨンカー、シャーリーン、ニュー・クール・コレクティヴ、スクール・オブ・アーキテクチャーなど。DOX Recordsとベニーさんとのかかわり方について、最初の出合いからさかのぼって教えていただけますか?

DOX Recordsは最初、バート・スエールという、オランダでは有名なサックスプレイヤーがひとりで運営する、すごく小さなレーベルだったんです。ぼくと契約を結ぶまで、エクスペリメンタル・ジャズをメインで扱っていたので、ぼくはレーベルにとって、はじめてのポップ・ミュージシャンになったわけです。彼とはまず、DOX Recordsにおけるポップ・ミュージック部門をもっと発展させていこうという話をしました。友人のアーティストたちにも声をかけて“DOX Family”として、世界にもっとクオリティーの高い音楽を届けていこうとことでやってきました。

──なるほど。日本に入ってくるオランダの情報というのは、どうしても限られているので、ここですこしオランダの音楽シーンについて質問させてください。自分たちの活動も含めて、いまオランダではどういう動きが起きているのでしょうか?

いわゆるメインストリームなところでいうと、オランダ語で歌われている曲が多いですね。なかでも人気があるのは、スイートでスローなもの、パワフルなロックバラード、カウンティング・クロウズ的な生粋のロックです。インディー系では、ロックのなかでもより大音量なものが人気です。

それからジャズですね。ぼく自身もジャズ・シーンの出身ですが、オランダには、おそらくほかのどの国よりもジャズがしっかりと根付いているんです。よく日本でもオランダのジャズプレイヤーがパフォーマンスしていますよね。日本もジャズが盛んなので、そこが日本とオランダの共通点なのかもしれないなとおもっています。

ベースラインが生き生きと輝く瞬間がある

──ベニーさんの作品は、すごく多様なバックグラウンド──具体的に「この人」っていうのでなく、いろんな過去の音楽、過去のアーティストを吸収したうえで、それをミキサーのようにスクイーズ(=絞り出す)したものを、曲というひとつの形にして出しているように感じられて、すごく興味深いです。曲作りはどんなふうにはじめますか? ひとつのテーマに基づいてなのか、もしくはメロディーをおもいついてから発展させていくのか。ベニーさんの曲作りのポイントを教えてください。

ぼくの場合、まず曲から作りますね。歌詞からというのはないです。自分の指が動くままにピアノを弾いたり、ビートを刻んだりというところからスタートします。最初は、なにか意図を持ってやるわけではなく、非常に乱雑な感じで、成り行きにまかせてスタートするんです。そこで出てきたものを聴き返して、使えるパートをカットしていく、というのが大体のやり方です。たとえるなら、粘土でお面や顔を作るときに、階段の上から投げつけて、転がったものを見て、その形を見てからディテールを作り上げていくように。

──出てくる表現はちがいますが、曲の作り方はわたしたちDJと一緒なんですね。勇気づけられました(笑)。世界的に見て、音楽シーンが非常に複雑で難しい時代になってきているとおもうのですが、それでも音楽は作りつづけられていくし、自然発生的に生まれてきます。発信していくアーティストとして、音楽を作るときに大事な気持ちってなんだとおもいますか?

非常に難しい部分だとはおもうのですが、まずは音楽を作って、それを聴いたときに自分のなかにぴったりとはまる感覚がひとつ。あとは、DOX Recordsの担当者が言っていたことなのですが、ドラムとかベース、ボーカルが重なって曲ができるわけですが、それがひとつにまとまったときに、ベースラインが際立つ瞬間。生き生きと輝く瞬間があって、そこが曲にとっては大事だとおもいます。それをどういうふうに生み出せるのかはわかりませんが、そういった状況になったときに「これだ!」というのはわかります。その瞬間こそが大事なんだとおもっています。

──なるほど。では、ある曲が自分の人生を変えた瞬間というのがいくつかあるとおもうのですが、一曲選ぶとしたら?

3歳のときに聴いていたビリー・プレストン&サリータの曲です。ヘッドフォンをして、その曲を聴いているぼくの写真が残っているんですが、その写真が示すとおり、1日中聴いていたいほど好きな曲なんです。いまの私の音楽の要素がすべてその曲に入っています。だから、自分の「種」となったのが、この曲なんです。ときどき聴き返して、意図的にそのときの気持ちに戻ろうとしたりしますね。ですから、この曲が自分の人生にとって重要な1曲だと言えます。

──最後に、あなたにとって音楽とはなんですか?

「コミュニケーション」です。

(協力:ビルボードライブ東京)

松浦俊夫『TOKYO MOON』

毎週日曜日24:00~24:30 ON AIR

Inter FM 76.1MHz

『TOKYO MOON』へのメッセージはこちらまで

moon@interfm.jp

Inter FM 76.1MHz

www.interfm.co.jp