TOP ARTIST Interview in N.Y|MUNEMI meets RIMA FUJITA

TOP ARTIST Interview in N.Y

MUNEMI meets RIMA FUJITA

今回は、ニューヨーク在住のアーティスト・藤田理麻さんにインタビュー。独特な作風で日本でも著名な絵画家である理麻さんが、葛藤と模索の末、生涯のライフワークとして見つけたものとは……?

Interview&Text by Munemi

ムネミ: 理麻さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。

理麻: よろしくお願いします。

ムネミ: さっき、バスルームに行ったら素敵なタオルがあったんですけど、あれって理麻さんのデザインですか?

理麻: そうなの。素材は竹からできているんですよ。ニューヨークでは「ABC Carpet & Home」(http://www.abchome.com/)にあります。日本では、「池内タオル」(http://www.ikeuchitowel.com)で私のオリジナルラインがすべて見られます。

ムネミ: 理麻さんはすごくエコな感じがしますけど、愛用コスメってありますか?

理麻: 薔薇水(ローズウォーター)「Dabur – Gulabri」ですね。インドはアーユルヴェーダ老舗の会社のもの。薔薇水は世界中のものをたくさん試しましたが、これがベストと確信し、長年愛用しています。

理麻: 同じくインドのアーユルヴェーダのカジョール(アイライナー)「Shahnaz Ayurvedics」。すべてナチュラルハーブでできているため、目に入っても痛みや不快感はまったくなし。これも長年愛用しています。

心に決めた「絵描き」という職業。そして20代での“気づき”

ムネミ: ニューヨークに来られたのはいつですか?

理麻: 1979年、ちょうど30年前。父の仕事の関係で家族みんなで来ました。私は当時はまだ中学生だったので現地の進学校に通っていました。

ムネミ: アーティストになったきっかけは? なにかインスパイアされるものがあったんですか?

理麻: ひとりっ子だったせいもあるのかもしれないんですけど、いつもお家で絵を描いていて、ニューヨークの進学校に入ったときも、もう自分は絵描きになるために、美大に進むと決めてましたので「Parsons School of Design」を受験して進みました。そこでイラストレーションと油絵を4年間専攻しました。

ムネミ: 卒業後、どのように仕事的には展開していったんですか?

理麻: 私は非常にラッキーで、美大の3年生くらいから仕事をもらっていたんですね。当時の私のパーソンズの先生が「リマ、たぶんもう仕事が取れるから、アートディレクターを紹介してあげるよ」って、雑誌の『コスモポリタン』とか『グラマー』とか『インファッション』などのアートディレクターを紹介してもらって、それで仕事を取ってました。美大の4年生のときにイーストビレッジの人気画廊で個展をやったりと本当に恵まれたスタートでした。

卒業後も そうして仕事を取っていってたんですが、まだまだそれだけでは十分な収入ではなかったので、日本のメディアのコーディネーションだとか、通訳とか翻訳のアルバイトをたくさんしました。

当時は日本がバブルでコーディネーションの仕事がすごく多くて、全部トレンドの仕事だったんですけど、そっちの方がすごく忙しくなってしまって、一時、あまり絵を描かない時期があったんですね。そっちの仕事もすごく面白くなってきちゃって。

いろんな人に会えるし、すごく華やかな世界だったし。ただそれをしばらくつづけているうちにその儚(はかな)さっていうか、いわゆるトレンド情報っていうのは“今日はコレだけど、明日はそんなのもう古い”っていう世界でしょう? だんだんそういう残らないものに、儚さを感じてしまって。私が本当にやりたいのは絵なんだってフッとある日気がついて、やっぱり私は絵に集中しようって思ってまた絵の方に重点を置いたんですね。

それで、次第にニューヨークで個展などを、少しずつできるようになっていきました。でも本当に絵で食べられるようになったのは日本のテレビの絵の仕事が、きっかけなんです。

「守ってください」

93年にフジテレビで新しい番組がはじまるから絵を見せてごらんと、フジテレビの友人から言われて、プロデューサーに絵を見せに行ったの。

そうしたら、たいていそれまでは、だいたいいろんなところで絵を見てもらっても「ああ、個性的すぎる絵ですね。うちではちょっと使いにくいなあ」って断られてたのに、そのプロデューサーは「あ、わかりました。じゃぁ、もう描いてください」って、ポンポンと決まってしまって。それが当時ヒットしていた、『ワーズワースの庭で』と『ワーズワースの冒険』というすごく革命的な番組だったんです。

それは、今までのテレビ界にないようなものすごくアーティスティックで文化的で、洗練された番組だったの。それが大ヒットしちゃって。私は毎週、そのテーマに合わせて絵を描いてたの。全国ネットで自分の絵が毎週放映されはじめて、それが自分の絵がよく知られるようになった最初のきっかけです。それから絵一本で食べられるようになりました。

ムネミ: 日本がきっかけでブレークしたということですね。

理麻: そうですね。それでテレビに出てるからということでいろんな画廊からもお誘いがかかるようになり、渋谷のbunkamuraとか伊勢丹新宿店だとかそういうところで個展もさせていただくようになり、伊勢丹新宿店では今年で16年目の個展になります。

ムネミ: 理麻さんの作品を見ているとすごく幻想的な世界が広がっていますけど、インスピレーションというかその根底になっているものってあるんですか?

理麻: 先にも言わせていただいたんですけど、私は本当にラッキーなスタートをニューヨークで切って、美大を卒業してからいろんな有名なアートディーラーから可愛がられたんです。毎晩、その画商たちと交流して、オペラに行ったり飛行機に乗ってどこかに行ったり、とてもチヤホヤされたんです。私は当時まだ20歳とかでしょう?

でも、同時に彼らのすごく嫌な部分も見えてきて。彼らは、ニューヨークのトップの画商たちだし、彼らと仲良くしているうちに、彼らのずる賢くて汚い部分もよく見えたし、私はこういう人たちと今後もやりとりしながらこの世界でなんのために絵を描いていくんだろう? と、すごく若いうちに思ったんです。ただ、だからといってほかにどうしていいかもわからなかったので、とりあえず彼らと、付き合いながら過ごしていましたが、いつも心のなかではこれでいいんだろうかっていう葛藤があったんです。

ある意味、ニューヨークのアートシーンで活躍していきたいという希望を随分早い段階でなくしてしまって、でもどこでやっていきたいのかがまだわからなくて、とりあえずそこでもがいていたのです。絵を描くことはつづけていたのですが。

人生観を決定的に変えた、空港での不思議な出来事

93年のことなんですけど、日本への一時帰国からニューヨークに帰って来たときにすごく不思議な体験をしたんです。もう、人生が真っ逆さまになるような。

ある日、ケネディ空港についたときに、私は39、40度くらいのすごい高熱が出ていてふらふらしていたんです。しかもそのとき、円からドルに変えるの忘れていて、ドルを全然持ってなかったのね。空港はひどく混雑してるし、もうろうとしていたら、ふと目の前にそれまではいなかった女性が現れて、そのひとが急に私の手をとるのね。知らない人なのに。それではっと見たらそこにタクシーで家に帰るだけの必要なドルがあって、私なにも言っていないのに。私はただそこに立っていただけだったのに、そのひとがお金をくれるの。

それでそのひとが「I know you need this right now.」って言ったんです。それでそんな受け取れませんって言ったら、彼女は「私はあなたが今ここでこれを一番必要としているのを知ってるから」って言ったの。とにかく受け取ってくれって言って。内心、私うれしかったから、あ、じゃあ、今は借りておいてあとでお礼をしようって思ったの。それで、サンキューって言って連絡先聞こうと思って顔を上げたらもうその人いなかったの。もう本当に1、2秒の間に。しかもそのときの空港内の混雑具合といったら異常で、日本の満員電車みたいだったの。だからあんまり身動き取れないし、あっという間にどっかには行けない状態なのね。一生懸命探したんですけど、いなくて、まわりにいた人たちに今ここにいた金髪のひとはどうしたって聞いたら、みんなそんなひと見てないって言うんです。おかしいなとは思ったんですけれど、疲れてたし、そのまま帰宅して、そのことはすっかり忘れてたんです。

それから何ヵ月かしてまた日本へ行くことになり、 飛行機で読む本を買うために、当時ソーホーにあった「リゾーリ」という本屋に行ったんです。すると、本棚の本はすべてきれいに陳列されていたのに、突然、一冊足もとに落ちてきたの。なんだろうと思って、 手に取ってぱらぱらめくっていたら、それは、私が空港で体験したようなことを体験した人たちの体験談集だったの。

駅とか空港とかトランジションの場所で困ってるときに、見知らぬ人がフッと現れて助けてくれたからお礼を言おうと思ったら、もう彼らはそこにはいなかったという体験談集だったんです。いちばんすごかったのは、飛んでる旅客機のなかで助けてもらって、お礼を言おうと思って探しまわったんだけど、何度探してもその人は乗ってなかったというエピソード。そのときに初めてあのときのことを思い出したわけなんです。あ、あのときと同じだって。

それで、あの女性が誰だったかは、わからないけれど、なにかのメッセージだったんだなって思ったんです。初めてそこで、人生が変わったというか、絵を描く目的がその体験を通して真っ逆さまに変わったんです。

「観音様」

それまでは絵を描く目的のゴールはとても無難なもので、「絵を描いて成功してお金持ちになって有名になる」というのが漠然とあったんです。それが、絵は目的じゃなくてただの「ツール」なんだ気づいたんです。

絵を道具として使ってなにかの貢献になることが私のゴールだと、その体験から思ったわけなんです。話すとね、体験自体は小さいことなんだけど、メッセージはすごく大きかった。どんな状況でも困っている人に手を差し伸べるとか、つねになにかのためになることを人生の目的にするっていう、その大切さを、私はその女性の行動から学んだんだと思います。だから、その体験がきっかけとなり、それまでの、もやもやして重かったなにかが、すうっと抜けて、絵を描くことの意味がわかったのです。

それから自分がすごく自由になったというか、すごく楽になったんです。それまでは、仲間の成功を心から喜んであげられない自分がいたり、嫉妬されたり嫉妬したり、そんなのばっかりですごく嫌だったの。それが、絵っていうのはあくまでもゴールじゃなくてただの道具なんだってことに気づいたときにすごく解放されたんですね。それで、絵を描く楽しさが何倍にも膨れあがった。そして、ある夜に夢を見たんです。その夢のなかで「チベットのためになにかしなさい」って声をはっきり聞いたの。

ムネミ: それが理麻さんがチベットと関わるようになったきっかけですか。

理麻: そうです。私はそれまでチベットがどこにあるかも知りませんでしたし、ダライ・ラマの存在さえ知らなかった。

ムネミ: それは何年のことですか?

理麻: それも93年。

ムネミ: 93年はある意味、理麻さんにとってターニングポイントだったということですね。

理麻: そう、それとちょうどそのころ、夢を重視するようになっていたころなので、夢のなかでチベットのためになにかしなさいって言われてしまったので、これは無視できないと思って。当時まだインターネットアクセスがあまりなかったので、42丁目の図書館に行ってチベットのリサーチをしたんです。そのときに初めてチベットの悲惨な状況を知りました。

でも私は、ただの画家だし有名人でもリッチでもないし、一体なにができるんだろうって思いながら、しばらくもやもやしてたら、当時20年くらいニューヨークに住んでいたのに会うことがなかったチベット人の人たちと、次々と出会うようになったの。

道で話しかけられたりとか。まるで出会いが準備されていたかのようにどんどんチベット人と会うようになって、彼らと仲良くなり、今度は彼らのブレーンであるリチャード・ギアとかウマ・サーマンとかをどんどん紹介してくれてどんどん輪が広がっていったんです。

そしてある日、仲良くなったチベット人と話してたら、「僕が育った難民キャンプには、本もノートも食べ物もなにもなかった。いつもお腹ぺこぺこで勉強どころじゃなかった」と、彼が言ったときに、ピンときて、私は画家だから絵が描ける、そして文章も書ける、だから絵本をつくろうとひらめいたんです。

絵本をつくってチベットの難民キャンプの子たちにあげようって思ったの。そして、せっかくつくるのであれば、彼らが失いつつあるチベットの民話にしよう、と。 チベット人でもチベット語が書けない子どももたくさんいるのです。

「チベットのお姫さま」

今はみんな中国のシステムで勉強しますから。だからチベット民謡をチベット語で書いてあげようって決めたの。そう決めたら、またそれをサポートしてくれる人たちとの出会いがまるで 用意されていたかのように続々とつづいたんです。そうして、このような絵本が誕生したのです。それがそもそものはじまり。

ムネミ: 理麻さんの絵本について聞かせていただけますか?

理麻: この『ワンダートーク』が、チベット民話で一番最初の絵本です。これは、2001年に、国連で世界中の教師に対しての推薦図書に認定されました。

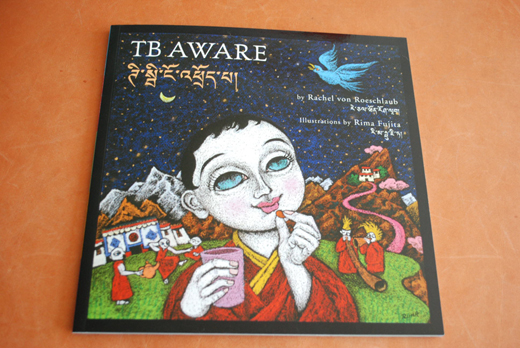

2作目が『ワンダーガーデン』。これはダライ・ラマ14世の側近から聞いたダライ・ラマ14世のとてもパーソナルな本当の話なんですね。あまりにも心温まるお話だったので、これは本にしたいと思ったんです。そしていちばん最近の絵本が『TB AWERE』。これは結核予防の教育本。現在、インド近辺にチベット難民孤児がたくさん住んでいますが、毎年3千人の子どもが結核で亡くなるの。みんな結核について知識がないのです。教わらないから。だから自分が持っていてもわからないし、持ってる子はどんどん咳してうつしてしまう。それでみんな死んでしまうのです。

この絵本は、ケンブリッジの科学者のレイチェル•ヴォン•ロシェラブから、コラボしたいと依頼を受けて、引き受けたんです。彼女はインドでボランティアとして孤児たちに科学を教えていたの。たくさんの子どもたちが死んでいくのを目の当たりにしてなにかしたいと思ってテキストを書いたんです。私の2冊の絵本を持っていたレイチェルは、ある日、「ぜひ、あなたに絵を描いてほしい」とコンタクトしてきたんです。依頼された私は、迷いなく引き受けました。

『TB AWERE』Written by Rachel von Roeschlaub illustration by Rima Fujita

結核の本を、いかに面白く、子どもたちに怖がられずにわかりやすく受け入れてもらうには、どうしたらいいんだろうって考えて、舞台をチベットにしました。チベット難民孤児の子どもたちの多くは、 自分の祖国を見たことがないのです。みんなインドで生まれてるから。だから彼らがまだ見たことのない祖国を舞台にしようって思って、各ページを全部チベットの絵にしたの。あと、もうひとつ気をつけたのは、すでに結核にかかってしまっている子どもが見ても怖くない絵にすることでした。見て楽しいものにしよう、と。

チベット、そしてダライ・ラマ14世との出会い

ムネミ: ダライ・ラマ14世との出会いは?

理麻: いちばんはじめにお会いしたのは2000年にインドで。もうその瞬間は興奮しちゃって頭のなかが真っ白になってしまって、よく覚えてないんです。でも、記念写真を見ると、あ、本当だったんだって(笑)。その後は、ニューヨークと日本でしょっちゅうお会いするようになりましたが、毎回、胸の高鳴りは変わりません。

これは、ダライ・ラマ14世を本当に尊敬してるから言うのではないんです。私は、結構冷めてるし、人を崇拝するタイプではないから、彼のこともちゃんと冷静に観察しています。

でもダライ・ラマ14世は、やはり普通の人じゃない。いつもお会いすると、オーブンを開けたときにモワーッっと出てくるような熱風を感じるんです。2メートルくらい先から熱風がブワーっと来るの。肌がぴりぴりする感じ。

握手すると電流がびりびりびりってくる、すごくエナジーの波動が高い方だと、感じます。私は彼が、超越した存在かどうかはわからないけれど、すごく努力してプラクティス(仏教の訓練または修行)をなさっている方なのだと思います。だから持っているエナジーや能力は、絶対に並大抵ではないと思います。

あとは、とても洞察力が優れてらして、細かいことにすごく気を配られるんです。それも、やはりプラクティスからきてることなんだと思うのですが、2006年に、広島国際平和会議のポスターの絵を依頼されたことがありました。このピースサミットに、ダライ・ラマ14世法王とデズモンド•ツツ大司教とベティ・ウィリアムズ女史という3人のノーベル平和賞受賞者をお招きして大きな会合をしたんです。

そのとき、私も関わっていたので、3人の近くにいたんですが、ランチョンパーティのときに、ポスターのために描いた私の原画の裏に、3人が直筆のサインをしてくださることになったのです。私は3本チョークを持ってダライ・ラマ14世法王のうしろに立っていたんです。

心のなかでは、3人がそれぞれ違う色でサインしてくれるといいなあって思ってたら、急にダライ・ラマ14世法王がくるっと後ろを向いて「色を変えたいんでしょ」っておっしゃたの。私、びっくりしてしまって「いえ、いえ」って逆に遠慮しちゃいました。そういうのが超能力かどうかはわからないけど、やっぱりいろんなことをしっかり見ておられる。

ムネミ: いちばん最初にインドに行ったきっかけは?

理麻: 孤児院訪問です。どういう子どもたちのために絵本をつくるのかを、実際に見て知りたかったから。インドに82校のチベット難民学校があるんですが、それぞれまわって、実際に孤児たちに会って彼らがなにを必要としているのかとかを見たかったのね。

藤田理麻 ふじた りま 東京生まれ。1979年よりニューヨーク在住。パーソンズ スクール オブ デザイン卒業。1993年より毎年、個展を開催。2001年に恵まれない孤児や子供達に、絵本を作り贈る機関『ブックス フォー チルドレン (BFC)』を設立。個人活動に平行してチベット難民孤児達の教育支援活動を精力的に展開。著書に、『ワンダートーク』、『ワンダーガーデン』、『TB AWARE』、『シンプル瞑想』、『小さな黒い箱』がある

ムネミ: お告げから始まって人生の深い部分でチベットといろいろ交流が始まって、不思議な感じですね。

理麻: だからニューヨークにいる理由が、私の場合、アートじゃないんです。わたしがなぜニューヨークにいたいかという理由というのは、チベット支援をするためのチベット支援関係の本部がみんなここにあり、動きやすいからなんですよ。そういう意味でもここにいる価値がある。

ムネミ: 理麻さんのいちばん新しいコレクション、昨年のテーマは『Go Green』ですね。インスピレーションや思い入れは?

理麻: 昔から私はグリーン派だったんですけど、すごく大きなきっかけになったのは、テレビの「ナショナルジオグラフィック」チャンネルで、自然の番組やってるでしょう? それで絶滅に瀕してる動物たちの特集を観て、ものすごくショックを受けたことがきっかけです。こういう危機に陥れたのは我々人間だから動物たちまでが影響を受けているのは許せないって思った。

では具体的になにができるかと言ったら、風力発電に変えたりとかリサイクルするだとか、小さいレベルなんだけどできることをしないよりはしたほうがいいって思って。それがきっかけだったんです。私はやっぱり日本人だし、祖国は日本です。チベットとも関わりが深い。では、アジアのエコシステムって今どうなっているのかなって思った。そして、アジア全体のエコシステムがヒマラヤにかかってるってことを知って、実際にリサーチをしたくて去年の夏、ラダックに行って来ました。

ムネミ: 実際にヒマラヤに行ってどういうものを見ました? そしてなにを感じました?

理麻: 予想以上に氷山が溶けてて、現地のひとからも聞きましたが、景色がすっかり変わってしまっていました。昔は山の上のほうは氷山のため白く見えたのが、今はもう茶色いんです、山の岩が見えてて。それでものすごい勢いで氷山が溶けてるからその水がインダス川に入ってしょっちゅう洪水になっている。そうすると、彼らの伝統的な泥で造られた家が、みんな泥でできてるから崩れてしまう。そのうえ、今度は農作物にも影響がでてくるから、ひとことでいうと現地の人たちが今までどおりの生活ができなくなってるわけです。

さらにショックだったのは、現地の人たちにエコに対する意識がとても低いということ。それはやっぱり教育の問題であって、環境などに敏感になる余裕がないのです。

食べることや生活することでいっぱいなんですね。そのふたつが非常に残念でした。最後の楽園ではないかと思うくらい本当に美しいところだから、余計に。ただ観光客である私たちも汚染の原因になっていたりして、そのなんともやるせない悪循環に心を痛めました。

ムネミ: なるほど。やっぱりそういう問題っていろいろ矛盾があってむずかしいですよね。

理麻: 世界は矛盾だらけだから。

オリジナルデザインバッグ「フリーチベット! インドへの旅路」。ダライ・ラマ14世法王がチベットからインドへ亡命したルートが描かれている。(2001年伊勢丹プロデュース)

ムネミ: “これがいいからじゃぁそうしよう”と言っても、やっぱりつくられたシステムがあったり、政治や企業の利害関係があったりしてなかなか難しかったりしますよね。

理麻: そう、だからやっぱり個人でできることをつづけるしかない。

ムネミ: 私もそれは大事だと思います。個人ではその問題に対して直接変えることはできないかもしれないけど、寄付するお金もないかもしれないけど、まずは話すことからできるとか、そういう意識は大切にしたいなって思います。

ムネミ: 今後もチベットへの活動を軸に?

理麻: そうですね。目的は死ぬまでにきちんとした財団にしたい。私が逝ったあともつづけていけるように。チベットだけじゃなくて、たとえばアフガニスタンもそうだし。絵本をもたない貧しい国の子どもたちってたくさんいるから。やっぱり彼らのために彼らの母国で彼らの文化を保護するための絵本づくりっていうのがテーマなんです。これは自分の一生の仕事だから。