CAR /

FEATURES

2015年5月11日

鈴木正文が英国を語る 男の社会 男のクルマ

What is the British Motorcar?|英国車ってなんだろう?

鈴木正文が英国を語る

男の社会 男のクルマ

イギリス車をイギリス車たらしめるものとはなにか? その問いにたいする答えのひとつとして、男らしさをあげよう。ではイギリスの男らしさとはなにか。英国車特集で今回OPENERSが意見をもとめた、3名のスペシャリストの最後は、「GQ」編集長 鈴木正文氏。イギリスの男の世界を語る。

Text by SUZUKI Fumihiko(OPENERS)

イギリス車ってなに?

イギリス車っていったとき、それはイギリスのクルマですけれど、イギリス人のつくったクルマをイギリス車としましょうか。イギリスの自動車産業は、1970年代からたくさんあったのがだんだん整理されていって、純イギリスの、つまりイギリス資本でイギリス生産のクルマっていったら、いまはモーガンくらいしかないんですよね。

たとえばロールス・ロイスはBMWで、ベントレーはアウディで、ジャガーはインドの資本になっていて、ランドローバーとともにタタ、アストンマーティンはクェートの投資家がもっている。アストンマーティンにいたっては、社長にしてチーフエンジニアはドイツ人。

そのほかも大体、ドイツ人がたずさわっているんだけれど、ところが、イギリスの考え方っていうのかな、イギリス人の考えた自動車のあり方っていうのは、やっぱりすごくまだまだ影響をあたえていて、外国人とか外国資本がまざって、そこにイギリス人もくわわってやっているんだけれど、現代のイギリス車にも、どことなく、共通理解がある、かのようにみえる──つまり、イギリスの、あるいはもっと狭く言えばそれぞれのブランドの、歴史的に形成されてきたクルマのありかたに言及しながら、つくられている、ということはあるとおもう。

たとえば、トヨタはいっとき、ロータスを買収して、自分のエンジンとか、足まわりをふくめた部品なんかを供給したけれど、日本のクルマづくりの生産の仕組み上のことでは、勉強することがあったとしても、それでたとえば、ロータスが、トヨタが歴史的に形成してきた、トヨタのクルマのありかた、趣味的な特性に言及しつつ、あたらしいクルマをつくったとは、ちょっとおもえない。

それだけ日本の文化の理解が難しいってことはあるとおもうけれど、イギリスの文化もまた、難しいんですよね。

What is the British Motorcar?|英国車ってなんだろう?

鈴木正文が英国を語る

男の社会 男のクルマ(2)

たとえば、スポーツカーについて

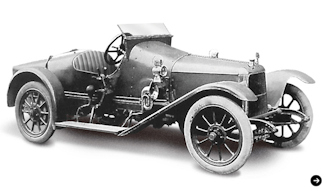

たとえば、スポーツカーっていうのは、イギリスが最初に意識的に、いわゆるスポーツカーをつくった国だとおもうんですよ。アストンマーティンは1913年にできたんですが、アストンクリントンっていう丘でヒルクライムの競争にライオネル・マーティンっていう人物が、自分でクルマをつくって出場した。この人が結局、アストンマーティンの創設者なんですけれど、優勝して、「あいつにクルマをつくってもらえば、勝てる」というような形でもって注文がまいこんで、アストンマーティンというブランドができた、ということらしいです。

まぁそれは世界中でそんなようなことがおこなわれて、アルファロメオだっておなじようなことかもしれないけれど、競争するっていう文化が、イギリスでは盛んだった、としかいいようがない。

つまり、道具をつかって競争するっていうのは、自動車っていう道具が出てからすぐにはじめていて、イギリスはそういうふうに、競馬だけはフランスがつくったものらしいけれど、ほとんどの団体競技、個人競技をつくっている。イギリスには、競技精神っていうのが根本にあるとおもえる。

イギリス社会 男性社会

イギリスでジェントルマンの子弟がはいるパブリックスクールでは、マスキュリニティっていうのかな、男らしさっていうことをすごくもとめる。小説家のオスカー・ワイルドは、男性をたらしこんだということで貴族社会から追放されて、わりと悲惨な死をとげるわけだけれど、それは、イギリス社会にマスキュリニティにたいする、つよいこだわりがあるからじゃないのかな。

つまり、男は強くなきゃいけない、スポーツができないといけない。スポーツはもともとは貴族の気散じなんだろうけれど、貴族だけがスポーツする余裕があるわけです。毎日野良仕事をする人は、かりに今日は休みだって決めても、テニスはやらない。単に休む。

もともとスポーツっていうのは、そういう意味で、非常に貴族性の高いもので、それは普段、貴族は労働しないから、やっぱり労働のための体じゃない体をつくるってことになるわけじゃないですかね。それは戦争のための体ということにもなる。それで、スポーツはもともと貴族性があるものだから、スポーツカーっていうのも、貴族的なものとしてスタートするしかなかったわけですけれど、自動車っていうのは、上層労働階級というか、中流階級の出現をまたなければ、普及しえなかった。

それを最初に産業的に大規模にやったのがヘンリー・フォードっていうことになるんですけれど、多かれ少なかれ、その影響は、ヨーロッパ、イギリスにもおよんできて、もうすでに戦前の段階で、そういう意味では、まぁまぁ一般人のためのクルマがつくられるようになる。そのとき、イギリスの一般人は、イギリス貴族的な価値観が支配する世界に住んでいるから、貴族とおなじように考えて、だから財布の軽い若者のためのスポーツカーとして、たとえば「MG」みたいなブランドができたり。

ジャガーもサイドカーからはじまって、ベントレーを手ごろにしたような、だけれどベントレーよりもカッコイイっていうクルマをつくった。3分の1とか、4分の1の値段で、その世界をつくり出すっていう、そういうスポーツカーづくりをはじめているわけです。

乗り心地は気にしないのだ

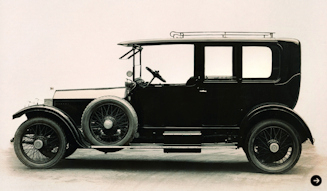

ロールス・ロイスはすこしかわっていて、「シルバーゴースト」っていうのが、1907年にできている。あまりにもエンジンがパーフェクトで、音がしない。そばにいても気づかない。影みたいだから、ゴーストという名前がついている。

それ以来、ロールス・ロイスは全部、実体のない、「ファントム」、「ゴースト」というふうに名前をつけて、こんにちにいたっているわけです。これは徹底的な洗練と徹底的な安楽、徹底的な外界との遮断、そういう世界です。

でも、スポーツカーのほうはむしろ反対で、外界と接触する。イギリスのスポーツカーは、たとえば、ベントレーみたいな大きなスポーツカーが、ル・マンのようなレースで、エットーレ・ブガッティのブガッティとよく張り合ったわけです。そうするとブガッティがベントレーを評した有名な言葉で「世界一速いトラック」というのがあるんですけれど、それは単に“どでかい”っていうことで言ったのかもしれない。

しかし、それと同時に、乗り心地も、ほんとうにトラックのような、あまり考慮されていないものが多いんです。イギリスのスポーツカーで、乗り心地のいいものは、たぶんジャガーではじめてでてきたんじゃないかなって、ぼくは当て推量でそうおもっています。乗り心地を気にしない。気にすることは、あんまり男らしい価値観に属してないっていう考え方が、イギリスにはあるようにおもえてしょうがないんです。

イギリス人がいうところでは、イギリスは道がわるいんです。実際、北の方でも高低差もあるし、舗装も簡易だから、いろんなところにバンプがあったり、割れ目があったりと、道が平滑じゃない。それで、ロードホールディングを失いやすい。しかもスポーツカーだから、足まわりはかためられていて、概して乗り心地はあんまりよくないんですよね。でもそういうことが、ほかの国のひとたちのようには、積極的に弱点として意識されていないとおもいます。

What is the British Motorcar?|英国車ってなんだろう?

鈴木正文が英国を語る

男の社会 男のクルマ(3)

スポーツジャケットはキツキツのゴワゴワだ

スポーツウェアにエレガンスを求めるにしても、イギリスのそれは、全然、着やすくないとおもうんですよね。

アルマーニのジャケットみたいに、しなやかに体にそって、どんな動きもさまたげないっていうのじゃなくて、すごくキツキツだし、生地はかたいし、新品だと着れない。だからそれを着て、風呂に入ったりとか、寝たりとか、あるいは召使に着させたりとかして、ある程度こなれてから──じゃないとみっともないっていうのも美意識的にあるわけですけれど、そういうのってすっごい男っぽい考え方だとおもうんです。

つまりピカピカツルツルで、スムーズなサテンの、なんていうものを好まない。むしろ、そういうものにはちょっとリアリティがない、とおもうんじゃないかな? ほんとうの男はそういう格好をしない、お人形さんじゃないって。

イギリス人はリアリティにたいするすごい執着があるんだとおもうんです。観念的な純粋形っていうのを好まない。つまり絵に描いたような美女とか、絵に描いたような美男は、さっぱりイギリスではうけないとおもう。

オアシスのギャラガ兄弟にしても、散々なバックグラウンドから出てきている。ビートルズだって相当ですよね。ミック・ジャガーは、ある程度裕福なバックグラウンドをもっているから、それはむしろネガティブなことで、男らしくないっていうイメージを消せないくらいじゃないかな。

貴族にしても、狩りができたりとか、ボクシングが強かったりとか、アストンマーティンみたいな野蛮なクルマに乗ったりとか──戦争だったらまっさきに行ったりとか、そういうことができないと、尊敬されない。イギリスのジェントルマンの装いとかマナーをみても、女性にたいしては、徹底的にジェントル、あるいは表面的な物腰はジェントルだけれど、ツイードとかコーデュロイなんて着ていて、それは野良着なわけです。洋服でもクルマでも、イタリア人はイギリスがつくったものを軽くした。クルマではアバルトがいちばん軽くしたんですけれど、そのあとにロータスが軽くした。

イタリア的なものを、ロータス・カーズの創設者 コーリン・チャップマンは、イギリスにもちこんだんじゃないかな? コーリン・チャップマンの天才的なところは、過去の習因習にとらわれないところ。ミッドシップのレイアウトであるとかね。そういう独創性っていうのは、MINIの設計者 アレック・イシゴニスにしてもあって、ギアボックスとエンジンを二階建てにして、コンパクトなものをつくってフロントドライブにするとか、そういう着想はすごいけれども、でもミニだって乗り心地がよかったわけじゃない。

イギリス車が一番好きだ

僕はイギリス車が好き。一番好き。それはイギリス的な世界観を知っていて乗りだしたわけじゃないんだけれど。最初に乗ったのはモーガンじゃないかな。

モーガンをずっとつくる理由ってないじゃない? 投資できなかったとかいう理由はあるのかもしれないけれど、どこかでもうちょっと野心をもって、工場を大きくして──まぁ少なくとも、スタンピングプラントかなにかをつくって、あるいは手叩きで、イタリア人がやったみたいに、チューブラーフレームとかスペースフレームみたいなのやってもよかった。でもずっと木のフレームを使うっていうのは、木は自然なしなりとか、独特の利点をもたらすのかなぁともおもうんだけれど、普通はあんまり考えないですよね、進歩の考えにとらわれている場合は。

自動車をつくるっていうのは、ある程度進歩的な精神があってつくりだしたわけでしょう。でもそこから、どんどん進歩していくっていうことは考えないで、形もほとんどそのままで、法律の規制さえなければおそらくずっと変わらなかったとおもうけれど、そういう会社があって、その会社の製品が2年待ちとか3年待ちとかそういうことになっていた。それは不思議ですよね。

日本人がふつうに考える会社だったら、それだけ注文があるんだから、生産能力をふやせるような体勢をつくって、2年も3年も客をまたせておかないでしょう。モーガンは、そういうふうには全然考えなかった。とりあえず自分たちがモーガンっていうクルマをつくれて、あそこの、ブラックプールっていうあたりの人たちが、ハッピーにくらせればいいんじゃないのかな。

そういうふうに考えている人がいないと、結局、大体みんなおんなじようなクルマになっちゃう。そういうところがイギリス人のある種、実際的な性格っていうのがあるんじゃないかとおもうんですよね。そんなになんかすごいことを、夢のような戦略をもったりしないっていう。

そもそも成り上がり者の栄光を求めること自体がかっこわるいっていうか、そんなものを求めてもしょうがないじゃないっていう、虚栄にたいする、憧れの逆方向の心理があるようにおもえてしょうがないんです。

What is the British Motorcar?|英国車ってなんだろう?

鈴木正文が英国を語る

男の社会 男のクルマ(4)

そこのジョン

僕がモーガンを買ったのは、カッコイイなとおもって。ああいう形がかっこよくて、ああいうふうに、ちゃんとした屋根がなくて、雨がもれて、乗り心地がわるくて、夏は暑くて、冬は寒いっていうのがカッコイイなとおもって。普通は全部反対をもとめるじゃない? でもそれがかっこわるいなとおもった。反骨っていうほどのものじゃないんですけれど、小さなことでの反骨精神っていうのはイギリスの紳士っぽいものじゃないかとおもう。

イギリスは男性の男性性にかんする観念が、独特にバンカラだとおもいます。子供のころから、男は男だけの世界で育って、最初から、ひとりの人格として、つまり誰かに庇護された誰かの子息っていう、そういうことでは寄宿学校なんかで、やってけないわけです。みんな誰かの子息で、それなりのバックグラウンドがあるわけだから。なんたら公爵、なんとか男爵とか、なんとか子爵とかじゃなくて、そこのジョンとかウイリアムとかジェームズとか、そういうものとして子供のころからむきあっている。

そういう男社会のなかでは、男が「いいね」というものについての価値観を共有していく、たとえば冒険であるとか、普通にオトコの子っぽい、ほうっておけば男が興味をもつすべてのことに、大人になっても興味を持ちつづけるし、そういう男らしさに寛容だと感じます。

だから、武士は食わねど高楊枝じゃないけれど、料理であっても、あんまりにも洗練されずぎたものに関心をもつこと自体が男らしくないっていう考え方があるとおもいます。棒に獲物を一頭わたして、下で火たいて、まわしながら焼いたやつを切り分けている、っていうその域を出たくない。原点から、離れないようにしようっていう、そういう強い傾向があるんじゃないかな。

男は強く、古い

クルマの話に戻れば、高級車の室内にもおなじことが言えて、それは、イギリス人の好む部屋、それも男らしい部屋ですよね。じゃあ男らしい部屋って何かっていったら、女の匂いがしないとか、女が好むような、はっきりしない色合いは使わない、わりと強い表現を好むということです。木とか革とか。木や革は、自然素材だからやさしいといえばやさしいんですけれども、フランス車みたいに、モダンリビングのような考え方はない。

モダンリビングっていうのは色で言えば白。だから、ブラインドとかカーテンが白なわけです。でも、イギリスではそれはナシなんです。ブラインドは木だろうし、カーテンはバーガンディであるとか、緞帳みたいなもの。

だからライブラリーの雰囲気なんですよね。開いたこともない赤い革表紙の本とか、茶色い革装の本とか、ああいう世界じゃないかな。シートもライブラリーの椅子ですよね。ポチポチと孔のあいた革がはってあって。

プラスチックはあってもいいんですけれど、それはもう本当にプラスチックってみえるものが、ぽんとあるのが男らしいっていう意識なんだとおもいます。ミニなんかもそうだった。ビカビカ、ツルツル、スムーズ、風呂からあがったばかりっていうのはダメなんです。洗濯屋からあがってきたばっかりとか、買ったばかりみたいな、そういう室内は男らしくない。「もうここに200年住んでます」みたいに、人間もまた、本当は俺は150歳なんだ、みたいな25歳が好ましい。それがすごい特徴的なんじゃないですかね。

SUZUKI Masafumi|鈴木正文

1949年東京生まれ。『NAVI』、『ENGINE』編集長を経て、2012年1月からは『GQ』編集長に就任。精力的に活動中。モーガン、ジャガー、レンジローバー、ミニ、MG、ベントレーほか、多数の英国車を所有してきた。近著には『スズキさんの生活と意見』(新潮社)がある。